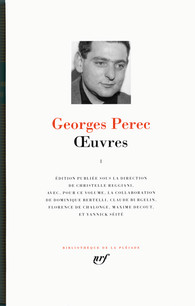

Georges Perec, Œuvres, édition publiée sous la direction de Christelle Reggiani, Gallimard, "Bibliothèque de la Pléiade", en librairie depuis le 11 mai 2017, tome I, 1184 pages, 54 €, ISBN : 978-2-07-011964-6 ; tome II, 1280 pages, 66 €, 978-2-07-271910-3. [« Album Pérec » par Claude Burgelin, Album de la Pléiade]. Coffret : 110 € jusqu’au 31/12/2017.

Présentation éditoriale

Notre « contemporain capital posthume » : ainsi a-t-on qualifié Perec vingt ans après sa mort. La formule n’est pas une simple boutade, elle dit quelque chose de la fortune de l’œuvre. Celle-ci a laissé sa marque dans la culture populaire, ce qui n’est pas banal. « Mode  d’emploi » est utilisé à tout propos, et « Je me souviens » est devenu une scie. Mais de tels stéréotypes ne présagent pas toujours la présence réelle des livres. De cette présence, la multiplication des publications posthumes, qui rivalisent, du moins en notoriété, avec les ouvrages que Perec publia lui-même, est un indice plus convaincant. Plus significatif encore, le nombre des écrivains, des artistes, des architectes, etc., qui se revendiquent de l’auteur d’Espèces d’espaces. Perec serait-il déjà devenu un classique ? La relative intemporalité que cela suppose ferait alors écho au désir qu’exprimait le titre rimbaldien de son dernier poème, L’Éternité, et qui se lisait déjà dans Les Revenentes : « Je cherche en même temps l’éternel et l’éphémère. »

d’emploi » est utilisé à tout propos, et « Je me souviens » est devenu une scie. Mais de tels stéréotypes ne présagent pas toujours la présence réelle des livres. De cette présence, la multiplication des publications posthumes, qui rivalisent, du moins en notoriété, avec les ouvrages que Perec publia lui-même, est un indice plus convaincant. Plus significatif encore, le nombre des écrivains, des artistes, des architectes, etc., qui se revendiquent de l’auteur d’Espèces d’espaces. Perec serait-il déjà devenu un classique ? La relative intemporalité que cela suppose ferait alors écho au désir qu’exprimait le titre rimbaldien de son dernier poème, L’Éternité, et qui se lisait déjà dans Les Revenentes : « Je cherche en même temps l’éternel et l’éphémère. »

Perec, pour sa part, se décrivait comme « un paysan qui cultiverait plusieurs champs » : sociologique, autobiographique, ludique, romanesque – ce dernier, tributaire de l’envie (bien naturelle chez un lecteur de Jules Verne) « d’écrire des livres qui se dévorent à plat ventre sur son lit ». Mais on tenterait en vain de ranger ses ouvrages dans quatre cases distinctes. Les quatre perspectives ne s’excluent pas les unes les autres ; elles sont autant de modes de lecture possibles, et compatibles. « Je cherche en même temps l’éternel et l’éphémère » est certes, comme Les Revenentes tout entier, un lipogramme monovocalique (la seule voyelle employée est e) qui inverse l’époustouflant lipogramme en e de La Disparition (où cette voyelle n’est jamais employée) : nous voici au royaume des contraintes, des prouesses, de l’Oulipo. Mais cette phrase envoûtante est aussi, et avant tout peut-être, un mode d’emploi de la vie.

« d’écrire des livres qui se dévorent à plat ventre sur son lit ». Mais on tenterait en vain de ranger ses ouvrages dans quatre cases distinctes. Les quatre perspectives ne s’excluent pas les unes les autres ; elles sont autant de modes de lecture possibles, et compatibles. « Je cherche en même temps l’éternel et l’éphémère » est certes, comme Les Revenentes tout entier, un lipogramme monovocalique (la seule voyelle employée est e) qui inverse l’époustouflant lipogramme en e de La Disparition (où cette voyelle n’est jamais employée) : nous voici au royaume des contraintes, des prouesses, de l’Oulipo. Mais cette phrase envoûtante est aussi, et avant tout peut-être, un mode d’emploi de la vie.

Chez Perec, les contraintes formelles miment en quelque sorte celles, tragiques, de l’histoire, « la grande, l’Histoire avec sa grande hache ». La disparition d’une voyelle dit celle de l’univers familial. La place centrale qu’occupe dans l’œuvre le chiffre 11 est à rapprocher de la date de la déportation, le 11 février 1943, de la mère de l’écrivain. Une vie commence alors qui s’écrira à l’irréel du passé : « Moi, j’aurais aimé aider ma mère à débarrasser la table de la cuisine après le dîner. » Pas de temps retrouvé euphorique pour Perec. La mémoire demeure lacunaire, et Je me souviens souligne sa fragilité. Aucun palindrome, aucun Voyage d’hiver ne saurait inverser le fleuve du temps. Du moins la fiction peut-elle en suspendre le cours, et donner au monde une forme conquise sur le désordre du réel. C’est à cette ambition que La Vie mode d’emploi et l’œuvre tout entière de Perec doivent leur intensité.

Chronique (Jean-Paul Gavard-Perret)

Perec, pour chaque livre, part en campagne selon des stratégies qui réactivent la littérature. Ses occurrences contrecarrent la masse langagière à coups de sécantes et séquençages. Néanmoins, l’auteur crée des textes où l’aspect contrainte s’oublie facilement : qui ignore la règle du jeu de La Disparition peut le lire comme un livre « normal » sans avoir à pâtir de la béance alphabétique dont le texte est partie prenante.

Perec, pour chaque livre, part en campagne selon des stratégies qui réactivent la littérature. Ses occurrences contrecarrent la masse langagière à coups de sécantes et séquençages. Néanmoins, l’auteur crée des textes où l’aspect contrainte s’oublie facilement : qui ignore la règle du jeu de La Disparition peut le lire comme un livre « normal » sans avoir à pâtir de la béance alphabétique dont le texte est partie prenante.

Les règles qui régissent les « jeux » oulipiens sont donc à la fois importantissimes sans pour autant gêner le lecteur. Perec possède le génie de les faire oublier tout en s’y pliant. Il n’agit jamais en bête de somme fier de montrer ses effets de muscles. Chaque option semble dictée par le désir de dire mieux en des narrations affinées de leurs prémisses et observances. Celles d’un moine laïque, contemporain voire postmoderne, même si Perec nous a quitté trop tôt.

Portant sur l’enveloppement, son œuvre est déjà classique, comme le prouve son intronisation dans La Pléiade – un peu plus importante (euphémisme) que l’onction offerte de manière presque grotesque au brave Jean d’Ormesson. Loin de la simple performance, chaque livre de Perec crée des accès à une valeur haute et autre de la littérature là où plus que jamais forme et fond ne font qu’un.

presque grotesque au brave Jean d’Ormesson. Loin de la simple performance, chaque livre de Perec crée des accès à une valeur haute et autre de la littérature là où plus que jamais forme et fond ne font qu’un.

Retirant la littérature de ses bassins, il la décante. Elle s’ébroue pour des déjeuners sur l’herbe selon des suites de variations qui n’ont rien de pastorales. Ce qu’il retire aux logos par jeu, Perec le restitue au centuple. Etrangère au flot admis par ces parcours gymniques, la fiction devient plus souple. Elle appartient à une élévation rarement atteinte sans pour autant plonger dans la métaphysique. En s’exfoliant, elle fait frémir par son altérité confondante. Chaque texte devient l’aire d’alimentations qui transforment tout récit – et quel qu’en soit l’objet – en courants d’air. Ils ne sont jamais des fabriques du vent. Sinon celui où dans de tels moulins la littérature avance en terre de sarcasmes aussi graves et légers que probants.

![[Livre - chronique] Georges Perec, Œuvres (Pléiade), par Jean-Paul Gavard-Perret](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2017/05/Perechat.jpeg)

![[Livre – chronique] Georges Perec, Œuvres (Pléiade), par Jean-Paul Gavard-Perret](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2017/05/band-perec.jpg)