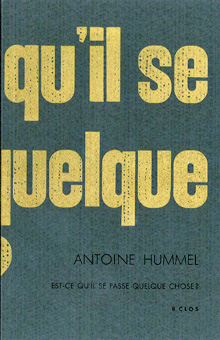

Antoine Hummel, Est-ce qu’il se passe quelque chose ?, Éric Pesty Éditeur, collection « 8 clos », juillet 2020, 112 pages, 10 €, ISBN : 978-2-9573340-0-1.

Au cours du confinement avaient essaimé, un peu partout, sur les réseaux dits sociaux, des publications ironiques – voire sarcastiques – d’écrivain·es, poètes ou éditrices s’inquiétant d’une vague à venir de manuscrits et de livres traitant dudit confinement. Ça se comprenait, il y avait alors pléthore de journaux de confinement, multisupports : vidéo, blogs ou presse – pour cette dernière catégorie, mention spéciale aux textes de Leïla Slimani et Marie Darrieussecq qui, chacune à sa manière, ont fait preuve d’un égotisme à toute épreuve ; mention honorable à l’infect Sylvain Tesson pour sa saillie à l’encontre des gilets jaunes. Le confinement achevé, errant du côté de Marseille, voici pour la première fois je crois, un ouvrage – recueil de poésie – traitant de ce qui s’est passé, fait partie d’un certain passé, d’un avenir peut-être, incertain.

Des usages de « (se) passer »

Confinement et poésie. Écrire dans et par le confinement au sujet du confinement, notamment. On l’aura compris, nous avons affaire ici à un exercice périlleux, publié si tôt ou sitôt après la fin du confinement ; ce livre, Est-ce qu’il se passe quelque chose ?

Pour cela, Antoine Hummel recourt à une composition particulière, emboîtement de plusieurs lignes qui se passent (se déroulent) au fil du recueil, de page en page, ça alterne : entre ce flux qui pense ce qui se passe (ou ne se passe pas), l’histoire d’un employé d’EHPAD à qui une pensionnaire, atteinte d’Alzheimer, pose chaque jour, à la même heure, la même question : « Est-ce qu’il se passe quelque chose ? » Le confinement moelleux et petit-bourgeois du narrateur et ses soucis de santé, de posture. Il va consulter un ostéopathe aux opinions validistes [discrimination envers les personnes considérées comme invalides] et fascisantes – les deux allant de pair.

Pour cela, Antoine Hummel recourt à une composition particulière, emboîtement de plusieurs lignes qui se passent (se déroulent) au fil du recueil, de page en page, ça alterne : entre ce flux qui pense ce qui se passe (ou ne se passe pas), l’histoire d’un employé d’EHPAD à qui une pensionnaire, atteinte d’Alzheimer, pose chaque jour, à la même heure, la même question : « Est-ce qu’il se passe quelque chose ? » Le confinement moelleux et petit-bourgeois du narrateur et ses soucis de santé, de posture. Il va consulter un ostéopathe aux opinions validistes [discrimination envers les personnes considérées comme invalides] et fascisantes – les deux allant de pair.

L’alternance de ces flux ponctuée par ce ressac persistant : Est-ce qu’il se passe quelque chose ?

Tout est contenu dans ce verbe, « passer », sa polysémie, ses usages multiples, temporels – le temps qui passe –, la succession – passer de l’un à l’autre – puis la forme pronominale qu’on retrouve donc dans ce titre : non pas dans le sens de « se passer de » – ne pas utiliser – mais en indiquant le moment présent : « il se passe quelque chose » : c’est maintenant, tout de suite, que ça se déroule, quelque chose se déroule et engloutit le temps. Ainsi affleure, de page en page, la question centrale :

« Est-ce qu’on peut décrire ce qui se passe depuis ce qui se passe – comme voir la lumière dans la lumière ? Et, de là, est-ce qu’on peut en venir à penser que ce qui se passe a un sens, veut dire quelque chose qu’il faudrait comprendre parce que ce qui se passe est le signe que quelque chose produit ou que quelque chose arrive et dit ce que je suis en montrant où j’en suis dans ce qui se passe ? Est-ce que ce qui se passe laisse des traînées, des références pour la pensée, des cailloux pour le retour (à la normal, chez soi, à soi) – comme la lenteur des nuages à se déliter, à se dissiper, à se recomposer, laisse des traces à penser sur la célérité des sphères ?

« Faites ce qu’il y a à faire et tout se passera rien. »

Dans et par ce qu’il se passe

Loin d’être simplement un relevé du déroulement (passage) des événements, de tout ce qui, loin d’être advenu par le coronavirus et le covid 19, n’a été qu’intensifié. Cette chose qui s’est passée, se passe encore, est variable et multiple, c’est avant tout d’un rapport qu’il s’agit, avec nous, avec chaque groupe social, ça résonne avec ce que nous avons dit (écrit) des usages du verbe (se) passer :

« On l’appelle « guerre » quand elle sévit. « Vacances » quand elle s’oublie. « Atmosphère » quand elle s’installe et détermine un orbe, un ordre. « Vie » quand elle dure et fait cesser des vies. « Romance » quand elle dépayse. « Crise » quand elle divise. « Ambiance » quand elle diffuse et plombe et détermine un milieu, un bain. « État » quand elle gère. « Souci » quand elle sollicite. Tous ces noms ne lui reviennent pas à cause d’une pluralité dans son essence mais seulement à cause de la multiplicité de ses effets et de son activité même. »

Le traitement réservé à celles et ceux qui n’ont d’autre choix que de s’employer et travailler pour subsister : « La guerre est déclarée, tout travail devient dévouement, prolongement de la vocation professionnelle dans la vocation nationale. »

Nationalisme et « Darwinisme social »

Cet élan nationaliste qui a affleuré, partout et tout le temps, renforcement de la conception nationaliste du travail, on travaille pour son pays, la croissance qui fait la fortune des mêmes. On se crève pour son pays comme on crève à la guerre. Pas nouveau tout ça, ancien, très ancien, le travail comme concept a aussi son histoire ; pandémie et autres crises venant simplement mettre un coup de projecteur sur cet impensé du travail, de l’emploi – même face d’une même pièce quoi qu’en disent les amateurs de distinctions fades.

En filigrane, tout doucement et patiemment, le lien se trace, sibyllin, cet ostéopathe qui nous vante et nous vend sa vision décliniste de l’être humain, être fait pour chasser et cueillir et qui, depuis, mène une vie désadaptée.

« Que l’anthropopathe se soit fait ostéo – comme un nazi vendeur de piscines – ou que sa pratique de l’ostéopathie lui ait progressivement rendu dégoûtantes les postures de son temps, la réalisation de son programme – positivement (redresser l’espèce en butant les inviables) ou négativement (sauver la race en laissant crouler ceux ne savent plus se tenir) – »

l’espèce en butant les inviables) ou négativement (sauver la race en laissant crouler ceux ne savent plus se tenir) – »

Comment ne pas penser dès lors au renforcement de ce qu’on appelle le « darwinisme social » (expression erronée car il résulte d’une mauvaise interprétation des travaux de Charles Darwin) ; conception du monde social consubstantielle au capitalisme. Que le virus circule ! la sélection reconnaîtra les siens. Le capitalisme s’est toujours construit sur cette donnée ; cette notion de l’exploitable, si tel n’est pas le cas, qu’on crève ! Mais cette question du « darwinisme social » s’est en quelque sorte posée dans ce qui s’est passé et se passe encore avec moins d’atours, plus directe en somme. Avec les sorties d’André Comte-Sponville ou les questions, encore posées, d’une soi-disant immunité collective. Ensemble de questions réflexions qui trouvent pour figure allégorique cet anthropopathe ostéo.

Il y aurait encore tant à dire au sujet de ce recueil singulier, regretter peut-être la comparaison avec les Grandes Pandémies passées, quelques facilités parfois quand Antoine Hummel glisse des références qu’on qualifiera rapidement de politiciennes. Quelques détails auxquels il ne faudrait pas prêter plus d’attention tant le recueil réussit à enjamber ce qui semblait être, au départ, une gageure des plus hasardeuses.

![[Chronique] Antoine Hummel, Est-ce qu'il se passe quelque chose ?, par Ahmed Slama](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)

![[Chronique] Antoine Hummel, Est-ce qu’il se passe quelque chose ?, par Ahmed Slama](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2020/09/band-hummel.jpg)

Il n’y a pas, à mon sens, de comparaison avec de Grandes Pandémies passées, mais plutôt l’inscription réitérée d’une unique Grande Pandémie, fictive et mythique (qui par exemple aurait entraîné le « droit de vote à seize ans »). Cette référence à la notion marxiste de l’armée de réserve expose qu’une faible mortalité permet cyniquement au capitalisme de poursuivre sans ciller son exploitation du salariat. Une forte mortalité, comme celle de cette Grande Pandémie, aurait raréfié la main-d’oeuvre et entraîné une inversion des rapports de force actuels. La soumission quasi absolue à l’injonction sanitaire permet ainsi de répondre que syndicalement, ouvrièrement, contestatairement, …, il ne s’est pas, mais pas du tout, passé quelque chose.

Voilà.

Pour être précis et concis, je crois qu’il faut nous appuyer sur l’extrait qui m’a fait écrire ce que j’ai écrit (vous me passerez la tautologie) :

« La Grande Pandémie passe pour avoir modifié considérablement le monde du travail en Europe. Les paysans, devenus rares, purent négocier de meilleures conditions, et une concurrence féroce entre seigneurs féodaux pour l’accaparement de la main-d’œuvre conduisit à une augmentation sans précédent des rémunérations. Le taux de mortalité fort heureusement bien moindre que nous connaissons aujourd’hui laisse penser qu’un tel bouleversement n’est pas à venir. »

1. Je commencerai par le plus simple (et le plus gênant) « seigneurs féodaux » ; même s’il peut s’agir d’une analogie, le système féodal et le système capitaliste, n’ont quasiment rien à voir entre eux. Notamment par rapport à la notion ou le concept de travail que l’on utilise, surtout aujourd’hui, de manière tout à anachronique et anhistorique, d’où le fait que j’ai renvoyé aux écrits de Benoît Bohy Bunel à ce sujet.

2. S’il s’agissait d’une unique et grande pandémie, pourquoi se (con)centrer sur l’Europe ? puisqu’on nous parle de « travail en Europe ».

3. J’en reviens à l’historicisme que j’évoquais dans le premier point, faire de la « grande pandémie » un événement univoque serait (très) problématique, il y a une historicité, les mêmes événement (pandémie ou autre) ne produisent pas les mêmes effets selon l’époque, l’espace et le contexte social. Si de grandes pandémies passées ont pu être des déclencheurs – je ne dis que ce sont elles qui ont fait – de mouvement sociaux qui ont amené des droits, cela ne sera pas forcément le cas à chaque fois, le tout dépendant d’un contexte social.

4. Et enfin, ça dépend du curseur où VOUS mettez au sujet de ce qui se passe ; la révolution (pour le dire rapidement) c’est VOTRE lecture, la mienne est différente, et mon article est là pour l’étayer.