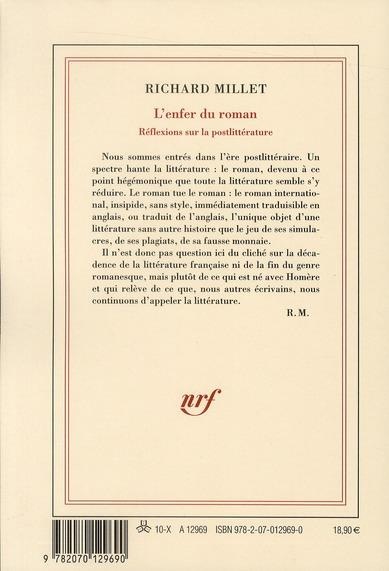

Richard MILLET, L’Enfer du roman. Réflexions sur la postlittérature, Gallimard, automne 2010, 280 pages, 18,90 €, ISBN : 978-2-07-012969-0.

Richard MILLET, L’Enfer du roman. Réflexions sur la postlittérature, Gallimard, automne 2010, 280 pages, 18,90 €, ISBN : 978-2-07-012969-0.

Trois ans après la publication des Actes du colloque international organisé à l’université d’Artois, Richard Millet, La Langue du roman, et à la veille de notre Rencontre Libr-critique sur les formes narratives actuelles, revenons sur l’intéressant essai de Richard Millet paru il y a six mois environ, dont le titre est tout à fait significatif.

Un "naufrageur de son temps"…

Le Nom de la Rose d’Umberto Eco, Le Parfum de Patrick Süskind, Da vinci code… autant de romans postlittéraires. "Le  roman postlittéraire ? Un mixte de roman policier, de gnose sociologique et de psychologisme de magazine féminin, rédigé dans un sous-état de langue par quoi l’idéologie du Bien se répand irrésistiblement" (p. 105).

roman postlittéraire ? Un mixte de roman policier, de gnose sociologique et de psychologisme de magazine féminin, rédigé dans un sous-état de langue par quoi l’idéologie du Bien se répand irrésistiblement" (p. 105).

Pour l’écrivain et polémiste, la postlittérature, c’est la littérature d’après la crise de la culture (Arendt), celle d’une société spectaculaire qui a réussi le dépassement (aufheben) de toute contradiction et dans laquelle la communication prévaut sur la réflexion, la production sur la création, l’indifférenciation sur la différenciation (éthique comme esthétique). La postlittérature, c’est la Chute dans le vide abyssal du roman unifié-mondialisé (world fiction) – "qui n’est plus qu’une version du journalisme planétaire" (p. 251) –, dans l’abîme du tout-romanesque, lequel est annexé par le cinéma industriel, tous deux – le roman et le cinéma – étant intégrés dans un tout-culturel conforme au "totalitarisme démocratique" (16)… La postlittérature, c’est la disparition de la littérature dans un univers sans autorité ni valeurs, où triomphent la haine de la langue, le ludisme et le politiquement correct : « le "livre" doit être "convivial", "éthique", "sympa", tout ça pouvant aussit se dire de l’auteur, si bien qu’il n’y a aucune différence entre celui-ci et son livre" (66)…

Il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître dans celui qui constitue sans doute l’un des derniers représentants du label daté "homme de lettres" à la fois un observateur expérimenté et un séduisant contempteur. Témoignenet de la qualité de ce regard aussi aigu qu’acéré sa charge contre les "romanciers gallo-ricains qui n’ont pas franchi le pas de la non-traductibilité" (22) et le règne du modèle anglo-saxon : "Assigner au roman, comme le font les Anglo-Saxons et leurs imitateurs internationaux, une fonction purement narrative au détriment du style ou de l’introspection, n’est-ce pas entrer dans la même logique que le libéralisme économique, soit la primauté de l’échange commercial sur toute autre forme de rapports humains ?" (39) ; sa conception du numérique comme moyen d’échapper au tout-romanesque ; sa conviction que, de Nerval à Saint-John Perse, le romanesque s’est joué dans la poésie et que, en conséquence, son avenir est à chercher dans le déplacement ou le dépassement du roman – dans le hors genre, l’inachevé, le fragmentaire.

détriment du style ou de l’introspection, n’est-ce pas entrer dans la même logique que le libéralisme économique, soit la primauté de l’échange commercial sur toute autre forme de rapports humains ?" (39) ; sa conception du numérique comme moyen d’échapper au tout-romanesque ; sa conviction que, de Nerval à Saint-John Perse, le romanesque s’est joué dans la poésie et que, en conséquence, son avenir est à chercher dans le déplacement ou le dépassement du roman – dans le hors genre, l’inachevé, le fragmentaire.

Se dégage de cet essai l’image d’un écrivain spectral et sépulcral : tandis que l’Enfer du roman réside dans une reproduction mimétique à l’infini, le véritable créateur se doit d’être un dépeupleur, à savoir un solitaire qui, dans le retrait, le silence, la nuit et l’angoisse, se perd dans l’infini de l’espace littéraire. Se situant dans le sillage de Proust, Beckett ou Blanchot, Richard Millet esquisse en filigrane un énième autoportrait : guetteur mélancolique, il dialogue avec les morts, vit parmi les ombres… Des modernes, Richard Millet a également retenu le travail du négatif : inoculant dans l’espace socioculturel "cette maladie de la mémoire qu’on appelle la littérature" (16) et opposant à la fadeur ambiante "la dimension sauvage et non éthique de l’écriture" (77), l’immoraliste qui vise "ce qui se dérobe" (66) ne conçoit pas d’écriture sans tension avec la communauté comme avec la langue commune.

Un antimoderne

Mais, en fait, il recherche la "contemporanéité anhistorique" (73) afin de se démarquer de ses concurrents, l’inactuel comme dépassement du moderne et supériorité du classicisme. S’incluant parmi les grands prosateurs et romanciers français, il mène une instruction à charge contre une littérature contemporaine dont il ne sélectionne que les valeurs du pôle semi-commercial, se gardant bien de se mesurer aux auteurs les plus reconnus. C’est ainsi qu’à bon compte il s’érige en "naufrageur de son temps" (118) : on retrouve ici son habituelle posture héroïque du veilleur, du dernier écrivain… Aux antipodes du discours préférentiel propre à Julien Gracq, Richard Millet donne dans le ressassement imprécatif et privilégie l’assertion en lieu et place de la démonstration théorique et critique. Or, n’y a-t-il de singularité que dans l’opprobre ? Suffit-il d’être à part pour être singulier ?

Mais, en fait, il recherche la "contemporanéité anhistorique" (73) afin de se démarquer de ses concurrents, l’inactuel comme dépassement du moderne et supériorité du classicisme. S’incluant parmi les grands prosateurs et romanciers français, il mène une instruction à charge contre une littérature contemporaine dont il ne sélectionne que les valeurs du pôle semi-commercial, se gardant bien de se mesurer aux auteurs les plus reconnus. C’est ainsi qu’à bon compte il s’érige en "naufrageur de son temps" (118) : on retrouve ici son habituelle posture héroïque du veilleur, du dernier écrivain… Aux antipodes du discours préférentiel propre à Julien Gracq, Richard Millet donne dans le ressassement imprécatif et privilégie l’assertion en lieu et place de la démonstration théorique et critique. Or, n’y a-t-il de singularité que dans l’opprobre ? Suffit-il d’être à part pour être singulier ?

Sa jouissance est semblable à celle des premiers chrétiens terrés dans les catacombes et attendant la Fin-des-Temps… C’est dire à quel point sa vision est post-apocalyptique : "J’écris parmi les ruines de la littérature française, miroir brisé de la fin du roman" (70). Son alarmisme est donc un conservatisme : "le délitement de la langue est un signe de dégradation politique, et cette dégradation un prélude au totalitarisme" (16)… Rien que cela. En vérité, l’auteur de Ma vie parmi les ombres (2003) et de L’Opprobre, essai de démonologie (sic ! – 2008) est toujours nostalgique de l’ordre ancien : linguistique, littéraire, moral, social et historique. Préférant le vertical à l’horizontal, le singularisme à l’universalisme et les Anti-Lumières au progressisme laïc ; fustigeant un Nouvel Ordre Moral qui, pour lui, englobe le "révisionnisme littéraire" (23), les Droits de l’Homme comme les minorités ethniques, religieuses et sexuelles ; adepte d’une esthétique normative et d’une langue hypostasiée ; se rangeant du côté de l’héritage humaniste, de la spiritualité chrétienne, de l’aristocratisme, de la vérité auctoriale, de l’œuvre, du style et de la métaphore, il apparaît plus que jamais comme un Antimoderne au sens où l’entend Antoine Compagnon (voir mon article).

![[Manières de critiquer : le roman contemporain] Richard Millet et la postlittérature](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)