En ce lendemain du mouvement de protestation pour la libération – plutôt que la libéralisation – de l’Ecole, on peut remonter la Une jusqu’aux avant-dernières News du dimanche, relire les deux derniers articles sur la question ("L’Ecole française : harmonisation ou harmonie ?" et "A bas les murs ! Vers une économie scolaire ouverte…") ou le récent rapport de l’OCDE (Regards sur l’éducation)… ou encore et surtout cette réflexion deleuziennement stimulante d’un chercheur anglais, Chris Beighton, qui constitue la 18e livraison du Dossier sur la subversion. [Lire la précédente ; lire la présentation du Dossier].

En ce lendemain du mouvement de protestation pour la libération – plutôt que la libéralisation – de l’Ecole, on peut remonter la Une jusqu’aux avant-dernières News du dimanche, relire les deux derniers articles sur la question ("L’Ecole française : harmonisation ou harmonie ?" et "A bas les murs ! Vers une économie scolaire ouverte…") ou le récent rapport de l’OCDE (Regards sur l’éducation)… ou encore et surtout cette réflexion deleuziennement stimulante d’un chercheur anglais, Chris Beighton, qui constitue la 18e livraison du Dossier sur la subversion. [Lire la précédente ; lire la présentation du Dossier].

Que faire d’un(e) air(e) du temps ? Qu’en est –il de la subversion dans le système éducatif anglais actuel ?

Chris Beighton, Canterbury Christ Church University

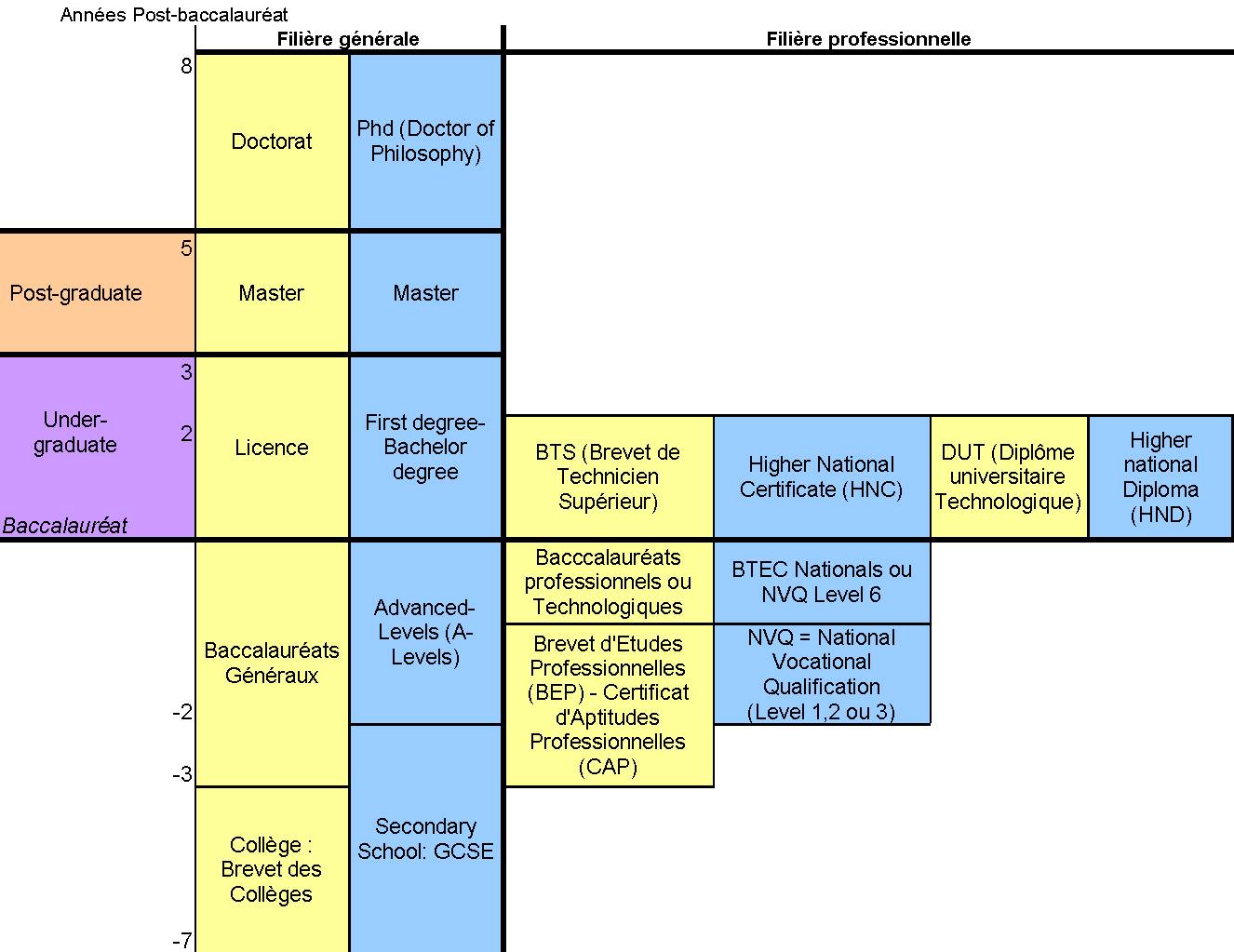

Dresser un bilan des possibilités de subversion dans un système éducatif n’est pas une mince affaire. Profitons quand même d’un recul possible : qu’en est-il de la subversion Outre-Manche à l’époque de la convergence éducative des pays de l’UE ? Au sein du dispositif éducatif, existe-t-il un champ d’action, étant donné l’implication quasi-systématique du pédagogue dans l’extension de l’utilitaire à tous les domaines, et avant tout celui du savoir ?

Qu’en est-il donc de la subversion chez nous les Anglais ? Constatons d’abord que les occasions d’enseigner autrement ne font pas foule dans un système dont le fardeau de la réglementation s’alourdit sensiblement, et surtout depuis les années Blair. Cette évolution est particulièrement marquée dans le secteur généralement connu sous le nom de « Lifelong learning ». Ici, « l’apprentissage tout au long de la vie » ou « la formation continue » définissent avec plus ou moins de précision toute formation suivie en dehors du couple collège-université, et notamment celle de la formation du corps enseignant pour le secteur lui-même. Les quinze dernières années ont vu une démultiplication des textes visant à réformer, à développer et à améliorer le secteur longtemps oublié et maintenant considéré, non sans une certaine absurdité, comme moteur de la compétitivité et réussite économique à l ‘échelle mondiale. Gare donc à celui qui se rêverait « maître ignorant » pour céder la place à l’apprenant à l’instar des travaux de Jacques Rancière. Dans Le Maître Ignorant : cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle (1987, Fayard , coll. 10/18), ce dernier présente les expériences pédagogiques de Joseph Jacotet, enseignant français à Louvain en 1818, pour en tirer un certain nombre de leçons concernant les rapports présumés entre maître, élève et savoir. Parmi ces leçons, la plus frappante et celle qui renverse les logiques établies, est sans doute le constat que le bon professeur est celui qui, à la lettre, n’ignore pas son sujet. Le « maître ignorant », en effet, peut faire confiance à l’intelligence naturelle et universelle de l’élève : ce dernier est largement capable d’accéder au savoir sans intermédiaire. Cet intermédiaire, pour Rancière, constitue un « régime explicatif » tout à fait nocif à l’apprentissage mais parfaitement auto-satisfaisant. Le maître se justifie en incarnant un savoir nécessitant une explication de sa part. Lorsque ces explications elles-mêmes exigent leur propre exégèse, une mise en abyme s’installe autour du maître devenu indispensable. La pertinence de cette analyse prend un nouveau tour au Royaume-Uni, où elle semble décrire avec justesse une distanciation quasi absolue sur le terrain entre ces mêmes rapports maître-élève-savoir. En effet, si on prend par exemple dans les programmes de formation des formateurs pour le secteur, on constate que de plus en plus celle-ci s’effectue par le biais de tâches dont la difficulté essentielle réside dans le décryptage de la tâche elle-même. Les « critères de réussite » des tâches en question sont bien entendu présentés en amont, suivis d’un sujet censé être expliqué par lesdits critères. Jusqu’ici, le souci de transparence peut rassurer, mais qu’arrive-t-il quand les critères eux-mêmes constituent un ramassis de galimatias et de jargon amphigourique ? Une explication des critères s’impose, introduisant un nouveau barrage et la régression permanente identifiée par Rancière. Soulignons ici le fait que l’éventuel contenu pédagogique ou savoir d’une telle formation s’éclipse derrière un contenu explicatif en guise de savoir-faire dont le but principal est d’assurer la réussite des sujets en formation dans le cadre de la formation elle-même et uniquement dans celui-ci : seul compte le flux dans cette axiomatique auto-référentielle.

Ainsi le maître, ici, est en passe de se « professionnaliser », un statut qui  comporte naturellement avantages et inconvénients. En effet, la formation des professeurs pour ce secteur « tertiaire » s’entiche, au Royaume-Uni, d’une « professionnalisation » dont les signes sont, en apparence, anodins, voire bénéfiques, comme ce souci de la « réussite » . Personne ne doit « échouer » ou même être laissé en arrière à partir du moment où l’établissement doit fournir aux inspections régulières l’audit de ses chiffres de « réussite » et ses actions pour les gérer et les améliorer. Une professionnalisation, donc, enracinée dans une certaine logique de la gestion qui englobe la formation toute entière dans la transformation de l’enseignement en gestion de classe, gestion des élèves et gestion de sa propre carrière.

comporte naturellement avantages et inconvénients. En effet, la formation des professeurs pour ce secteur « tertiaire » s’entiche, au Royaume-Uni, d’une « professionnalisation » dont les signes sont, en apparence, anodins, voire bénéfiques, comme ce souci de la « réussite » . Personne ne doit « échouer » ou même être laissé en arrière à partir du moment où l’établissement doit fournir aux inspections régulières l’audit de ses chiffres de « réussite » et ses actions pour les gérer et les améliorer. Une professionnalisation, donc, enracinée dans une certaine logique de la gestion qui englobe la formation toute entière dans la transformation de l’enseignement en gestion de classe, gestion des élèves et gestion de sa propre carrière.

En clair, des titres et autres formations diplômées sont maintenant exigés de tout employé dans ce secteur. Changement bien venu, sans doute, dans un domaine longtemps délaissé car sans la moindre attractivité médiatique ou (donc) politique. Obligatoire aussi l’inscription systématique auprès de notre « organisation professionnelle », l’IFL (Institute for Learning). Ses frais d’inscription annuelle (actuellement d’une soixantaine de livres sterling) ont été jusqu’à cette année généreusement offerts par l’état, mais s’il est difficile de contester (et encore moins subvertir) cette « reconnaissance » officielle des professionnels du secteur sans passer pour ingrat, il est encore plus difficile de travailler sans elle. Sans avoir suivi les formations agréées, impossible de s’inscrire auprès du IFL, et sans inscription, impossible en principe de briguer le moindre poste, et certainement impossible d’y rester sans entamer la procédure requise par l’organisation. Une fois inscrit, ce n’est que le début : l’adhérent doit chaque année rendre formellement compte d’au moins 30 heures de formation en « développement professionnel continu » sur un site web prévu à cet effet. Pas simple donc de trouver un espace qui n’est pas contrôlé d’une façon ou d’une autre. Au sein d’un système où sont stockés sur internet les moindres détails de notre vie professionnelle, celle-ci semble surveillée, contrôlée, normalisée par les fameux critères de compétence en dehors desquels toute activité est illicite, voire moralement suspecte. Car cette organisation, dont les buts déclarés rappellent étrangement ceux de notre syndicat en mal d’effectifs, veut sans nul doute occuper le terrain mal défendu par ce dernier. A ceci près que, en tant qu’organisation « agréée » par l’état, elle détient le pouvoir d’imposer non seulement des règlements « standards » en termes de compétences, mais aussi en termes de devoirs, dont ceux de la transparence, même la délation, le tout surveillé dans le détail grâce à internet. Ni vu ni connu, le virtuel est déjà devenu le lieu privilégié de tout un dispositif de contrôle dépassant tout ce qu’aurait pu imaginer Orwell, que ce soit du point de vue de la qualité ou celui de la quantité. Certains croient voir, dans cette évolution de la surveillance vers ces instruments de contrôle de masse plutôt une « dataveillance », c’est à dire le stockage systématique et répétitif de quantités d’informations personnelles (et souvent triviales) dans un but peu transparent. Développement concret toutefois dans le moyen de collection, qui embrigade l’individu lui-même comme gestionnaire de ses propres data – processus particulièrement efficace au regard des anciens procédés centralisés. Nul besoin, en effet, de se soucier de l‘autre, tant que le souci de soi parvient au même but de façon plus efficace. Et l’on comprend qu’il est difficile de s’en extraire : personne, en effet, ne voudra passer pour « unprofessional », étant donné que le terme implique (en anglais) non un manque de compétence, cet amateurisme du refus de se prendre au sérieux qui a ses avantages, mais plutôt une carence morale vis-à-vis de ses responsabilités. La subversion passe désormais pour une irresponsabilité non seulement politique mais aussi, et peut-être surtout, morale face à ce discours « professionnel » de prise en charge, corps et biens, de la masse non seulement salariale mais aussi pré-salariale de ceux qui pensent éventuellement travailler dans le secteur.

Un discours plus qu’utilitaire ? Sans doute, car ce souci d’efficacité, son inévitable puritanisme et sa panoplie panopticiste s’accompagnent d’une vision d’ensemble de cette masse non plus comme objet à rentabiliser mais comme flux à mobiliser. Ainsi un certain dirigisme politique (qui peut encore prétendre que le néolibéral est autre chose qu’un profond conservatisme ?) se fait–il sentir jusque dans les moindres détails de la préparation des cours, des supports, des sujets, pour assurer ce flux continu. Non seulement les effectifs (un turnover excessif caractérise notre secteur) sont en mouvement constant, mais le savoir lui-même, réduit au statut de McNugget, (se) passe et repasse partout : everybody’s clever nowadays (« tout le monde est malin aujourd’hui » ) ironisait Oscar Wilde. Société de contrôle en passe de devenir société des flux, c’est-à-dire une biopolitique ciblant des masses plutôt que l’individu, l’état plutôt que le territoire, la vie plutôt que le vivant. Et si la réglementation de l’école n’en était que la suite logique? L’école n’est-elle pas devenue le lieu protégé et privilégié de l’hygiène mentale, physique, morale, bref de la vie elle-même ? L’école sous un tel régime n’est pas, et pour cause, un de ces ascenseurs sociaux dont le but serait de pallier à plus ou moins long terme les vicissitudes du système capitaliste. Lieu de normalisation, l’école devient une arme à longue portée qui vise non pas l’individu comme investisseur dans son propre avenir, mais les masses en tant que population susceptible ou non de subvenir aux besoins de l’état. Le site de notre subversion doit donc coïncider avec celui de cette subvention, et s’attaquer aux formes de subjectivation qui lui sont indispensables.

Restons positifs toutefois : un espace de subversion dans cette masse, ce flux continu, devrait se trouver sans peine, vu l’incapacité de l’organisation de parvenir à réellement tout brimer. Mais ne confondons pas ce passage et repassage avec un flux libre. Au contraire, ces flux sont en principe au moins contrôlés de part en part par une culture gestionnaire qui encadre le flux des « professionnels » , celui de leur savoir et celui de l’établissement lui-même par le biais des inspections-audits. En Angleterre celles-ci surviennent tous les quatre ans environ et concernent non seulement les professeurs, mais l’établissement. La performance de ce dernier, pas celle de ses employés, est évaluée sur une échelle de 1 à 4. Ces résultats se trouvent (af)fichés sur internet et, en cas de réussite, sur toutes les en-tête de l’établissement. Moments clés dans la vie de l’enseignant, ces inspections se présentent comme des mécanismes, en apparence, de plus en plus faciles à subvertir. Nombreux, paraît-il, sont ceux qui gardent dans leur cartable leur plan-séquence préféré comme en-cas, tout comme ceux qui, avertis de l’arrivée de l’inspecteur, passent le temps qu’il faut en aval pour « préparer » la classe en question, quitte, le lendemain, à retourner à la normale. De plus en plus nombreuses aussi les occasions d’influencer le résultat de ces exercices, car à plus grande échelle ces opérations de contrôle sont maintenant « light touch ». Les Inspecteurs aujourd’hui ne descendent pas à l’improviste, telle l’inquisition. Pour garantir plus d’efficacité (eh oui), plus de transparence, plus de partenariat, aujourd’hui c’est l’établissement malin qui décide des détails de l’inspection… dans la limite des critères bien évidemment. Ainsi l’inspection moderne ne connaît qu’une seule question : dans quelle mesure l’établissement a-t-il intégré le discours d’auto-critique qui désormais devient le critère essentiel de « réussite » ? Celui qui ne cache rien n’a rien à craindre.

Mais la subversion est-elle possible en jouant le jeu ? Peut-être quand on connaît les règles du jeu : c’est pratique d’ailleurs lorsqu’on connaît les rouages de la machine. Ayez soin par exemple de bien vous noter comme il convient lors de la rédaction de votre Self Assessment Report (Rapport d’auto-évaluation), établi en aval de l’inspection. Le SAR est rédigé par l’équipe dirigeante de l’établissement à l’intention des inspecteurs et leur sert de « guide » lorsque ces derniers préparent leur visite. L’idéal, c’est de se noter légèrement en-dessous de ses capacités : ça fait bon ton d’avouer qu’on a du chemin à faire, et puis ça permet à tout le monde de bien s’en sortir avec quelques commentaires selon le modèle « feedback sandwich » : positif-négatif-positif. D’ailleurs, se donner une note trop élevée ou trop basse, ce n’est pas seulement une faute de goût : si les inspecteurs deviennent soupçonneux, ils vont se mettre à fouiller… Cette technologie de contrôle doit quand même quelque chose à l’inquisition ; donc, cette confession, cette culpabilisation met l’accent sur l’internalisation du regard et sur l’entretien de dispositifs hyper-performants et auto-nettoyantes : l’enseignement se passe au karcher. Et puisque les crédits en dépendent directement, et donc les cours, et donc les postes, dont le tien, pourquoi se tirer une balle dans le pied ? Pourquoi subvertir l’institution dont on dépend matériellement ?

Admettons malgré tout la persistance chez quelques-uns à croire en une pédagogie subversive, ne serait-ce qu’à l’état virtuel. Celle-ci chercherait à subvertir le côté réducteur de ce discours dominant, que d’aucuns diraient néolibéral. Le conservatisme de celui-ci nuit aux valeurs (que d’aucuns diraient républicaines, sauf au pays de sa majesté, bien-entendu) d’éducation et de mobilité sociale. Ce discours dominant cherche à remplacer ces valeurs par celles, plus adaptées à notre époque « pragmatique », de formation (continue) voire d’« employabilité ». En son temps, Gilles Deleuze mettait déjà en garde contre le danger de cette pédagogie travestie en formation professionnelle, commerciale, utilitaire qui favorise la com’, la pub’, la fac’…

Un désastre absolu contre lequel seule se dresse une pédagogie du concept ? Mais de quel(s) concept(s) s’agit-il en fait ? Un discours, ce n’est jamais que ce qui définit le champ du possible, et donc son éventuelle subversion aussi. Car voici l’axiomatique du marché qui a déjà atteint nos institutions éducatives : ce sont précisément ces tentatives de sortie subversives qui nourrissent la machine de nouveaux territoires. Que subvertir aujourd’hui, si subvertir un discours ne fait encore que l’étayer pour mieux marquer l’aire de son influence ? Cette aire, que nous appelons le réel, qu’est-il sinon le rythme d’un phénomène de ressassement idéologique partant d’un territoire molaire mais qui écrase en phagocytant les lignes de fuite mineures ? Identifier ce rythme de la re/déterritorialisation donc, c’est un premier pas vers sa subversion. Mais il se peut que ces déplacements dans l’espace obéissaient eux-mêmes à d’autres règles plus profondes et plus marquées dans le discours. Risque-t-on, en se contentant d’une analyse spatiale, d’oublier l’essentiel situé dans une distribution temporelle du champ d’activités tout aussi néfaste à l’éducation ?

Et voici donc que se présentent et un autre sens de ce concept de la subversion, et un autre temps de possibilité. Subvertir non seulement le discours, mais ce qui le fait vibrer, suffoquer de son propre excès : l’aire de son temps, c’est-à-dire sa capacité à imposer sa logique « présentéiste » qui ne se soucie que du présent, ici et maintenant, sans le moindre souci du passé et encore moins de l‘avenir. Sans cette réduction temporelle qu’est le présentéisme, l’utilitaire a-t-il un sens ?

Aucun besoin de chercher longtemps des exemples de ce rapport entre le temps et l’utilitaire, quel que soit son côté de la Manche. Prenons donc par exemple la fameuse remarque du Président Sarkozy, sur la Princesse de Clèves, que Catherine Henri a analysée dans Libres cours comme le signe d’un triple mépris. La remarque fait preuve d’un mépris, d’abord, de la culture littéraire, supposée « inutile » ; celui de la fonction, conçue comme purement mécanique ; et celui de la femme enfin, supposée n’exister que pour cette fonction subalterne. La femme n’existerait donc que grâce au jeu réciproque d’une fonction et d’un genre exigeant tous les deux rien de plus que quelques menues compétences indignes, n’est-ce pas, de la gent masculine.

Mais l’air du temps contre lequel nous appelons à la subversion, ce n’est pas (seulement) le retour de cette vielle rengaine machiste. Il s’agit très précisément d’un certain rapport avec le temps lui-même qui sous-tend ce discours et qui doit être la cible de nos efforts : s’il faut, avec Deleuze, résister au présent, c’est parce qu’il existe ce « présentéisme » dans nos systèmes éducatifs – l’Angleterre en montre l’exemple -, et que celui-ci veut à tout prix réduire le champ du possible à celui de l’actuel. L’affaire « La Princesse de Clèves » nous montre donc, si besoin est, dans quelle mesure cette réduction est nocive pour l’éducation. L’essentiel se trouve ici : seul compte le « présent », ce qui sert dans le « présent ». Mais un présent dénudé de toute possibilité de changement, de tout avenir, de toute différence par rapport au passé qu’il ne sert qu’à éliminer. Une telle réduction n’a pas de sens pour l’éducateur : on ne sait pas ce que peut un corps (enseignant), mais ce potentiel n’est sans nul doute pas réductible à un maigre cumul de ses expériences passées, figé par une fonction quelconque. Voici la réduction effectuée par ce « présentéisme » qu’il faut subvertir « parce que nous croyons que sans la complexité, la réflexion et la culture, la démocratie est morte » (Henri, P.O.L, 2010, p. 80), une réduction affichée sous la forme d’une Rolex.

Mais où, et surtout comment, retrouver cette distance nécessaire entre le présent, ce que nous sommes devenus, et le futur, c’est-à-dire ce que nous sommes en passe ou capables de devenir ? Sans elle, pourquoi apprendre quoi que ce soit? Ce sera peut-être l’esthétique, ou plutôt une éthique découlant de ses pratiques, une éthique de la subversion, encore et toujours. L’esthétique, pour Adorno, c’est justement la critique immanente de toute réduction, ce qui nous invite à développer une certaine ouverture et donc un certain environnement du possible. Pour Adorno, l’art c’est ce qui dépasse l’humain, et le vulgaire ce qui s’y limite. Toutefois, cet espace du possible en construction permanente nécessite une grande sobriété, malgré les tentatives exaspérantes de transformer l’espace de l’éducation en zone d’amusement et de ludicité. Tout n’est pas joué, car tout n’est pas jouet, et l’éducation se doit quand même de répondre à des enjeux sociaux sérieux. Tout n’est pas joué car les vraies ressources de la libido sciendi ne sont pas une peau de chagrin : elles dépassent les tentatives de les brimer de la même manière que tout grand roman dépasse l’intelligence de son auteur. Ainsi donc, la littérature, le cinéma, la musique : bref, l’art et surtout son éthique d’ouverture, de sobriété, de dépassement de soi en classe pour contrer la régression infinie du régime explicatif. Evidemment. Et celui-ci subsistera et subvertira quand même en cours, même en Angleterre où le pragmatisme et le philistinisme s’entendent si bien.

Reste cette question autrement difficile : laquelle de littérature ? Lequel de cinéma ? Peut-être que la question est moins difficile qu’elle n’y paraît. Il s’agit, dans la littérature digne de ce nom, du rappel à l’ordre de cette distance entre l’humain ici et l’autre, là-bas, sa propre condition : je suis un autre. Sinon, sans cette distance horizontale, l’humain apparaît comme présent déjà, toujours déjà ici, une ligne verticale fichée et immobile dans son sol. Heureux celui qui, ignorant de ce trublion, l’autre, gommé par une présence factice de l’individu, peut se juger seul, compétent, responsable, rationnel. Dans ce monde réduit au présent, Robinson n’aura jamais son Vendredi, et peut continuer de s’enrichir, d’exploiter sa petite ile, bref d’attendre la fin du monde et même la provoquer. Il nous faut cette littérature qui subvertit en nous emmenant hors de nous, à l’encontre de ce discours qui veut que l’individu soit seul face à son destin. Il s’agit donc de subvertir cette présence du sujet, cette présomptueuse immédiateté en y introduisant non seulement l’autre mais aussi ce qui passe entre les deux. Quelle grande œuvre n’effectue-t-elle pas ce dépaysement ?

L’art comme outil subversif de choix, donc. Mais à la condition qu’il instaure quelques-uns de ces petits refus à la portée de tous. Celui d’abord du refus de croire que l’objet esthétique est en soi obscur, problématique, difficile, inabordable, inutile. Refus aussi de croire que l’élève exhibe les mêmes défauts. Refus de se fier a priori à la nécessité de l’explication par un maître tout-puissant. A la place de celui-ci, un maître ignorant dont le professionnalisme est un empirisme pédagogique de l’a posteriori éducatif. Refus aussi de permettre aux limites physiques ou spatiales de l’établissement concret d’empêcher ces transports dans le temps qui sont le fruit de l’imaginaire. Ceux-ci n’ont rien de métaphoriques puisqu’il s’agit d’une expression réelle d’être-dans-le-monde. Refus, finalement, de croire que l’imagination, telle qu’elle est, suffit à l’avenir, et qu’il faut, au contraire, pragmatiquement, la développer chez ces jeunes à l’avenir si incertain en même temps que chez soi, l’enseignant toujours en train de passer « entre », toujours en train de devenir ce qu’il est.

Une subversion bien imaginaire, il est vrai, et d’une certaine façon théorique. Mais elle peut être accompagnée d’un geste plus concret, celui de la remise en cause d’un principe de base : la nécessité de la convergence des performances scolaires. « L’échec scolaire » doit-il se voir dans le constat de divergence des élèves par rapport à une norme de plus en plus disciplinaire, s’appréhender dans un « socle commun » réduit à une série de compétences ? Inutile sans doute de rappeler que, pour Foucault, la discipline trouve son essence précisément dans des activités d’enregistrements minutieux de ce type : une anatomie politique du détail, c’est une segmentation et une distribution de ces détails que régit la surveillance de nos comportements les plus anodins. Sa subversion serait donc ce refus de passer à côté de ce qui paraît chez l’élève en non-conformité avec cette norme, à condition qu’il s’agisse de créer quelque chose, ne serait-ce qu’un rapport insolite, un affect. Comment y parvenir si ce n’est en ralentissant ces flux de copies corrigées, de questions-réponses préétablies, ces « inter-activités » dont le but semble de noyer la réflexion personnelle dans un autre flux de mouvements, celui d’images et de bruits «ludiques » dont le but serait d’accélérer l’apprentissage par le divertissement ? Arrêtons donc de courir toujours plus vite. Soulignons ces divergences au lieu de les anéantir dans la masse des copies et le tout-réussir : un mot, un geste suffisent.

Par exemple, dans le système anglais, une partie importante de la formation professionnelle s’effectue par le biais de « journaux réflexifs » dont le contenu, en principe prometteur, se résume trop souvent à une reproduction naïve des nombreux « critères de réussite ». Ceux-ci préalablement distribués aux candidats et soigneusement expliqués par le pédagogue, sont affichés, évidement, sur internet pour servir de « guides »…Ajoutons à ces « réflexions», ces prêt-à-penser qui remplacent trop souvent la réflexion chez nos étudiants, de véritables moments de liberté d’expression autour d’un texte, un film, une œuvre qui indique l’éphémère du dehors mais aussi sa possibilité. Un instant fait l’affaire, et on peut toujours ajouter son petit caillou au mur de pierre sèche de la construction et de l’apprentissage.

La subversion n’est donc pas limitée à (ou par) la désinvolture. La littérature, bien sûr, nous offre de formidables leçons sur la nécessité d’un refus qui mène quelque part, qui se doit d’être créatif. Prenons l’exemple de la célèbre nouvelle de Melville, dans laquelle la subversion est incarnée par un copiste embauché par un notaire, un certain Bartleby. D’apparence inoffensif, ce dernier refuse d’exercer la moindre tâche professionnelle. L’on se rappellera qu’en effet, Bartleby confronte à toute demande de la part de son supérieur une formule quasi-intraduisible, manifestant une désinvolture absolue: “I’d prefer not to” (« je préfèrerait (ne) pas »). Dans quelle mesure cette désinvolture représente-t-elle une véritable subversion ? Subversion des bienséances sans doute. Le langage convenu exige la coopération de la part de l’interlocuteur, qui se voit interloqué momentanément par ce renversement des normes – et la langue begaye en tant que telle, toujours selon Deleuze . Subversion aussi d’un discours utilitaire fourbe. Dans la bouche du notaire, celui-ci prétend conférer des responsabilités valorisantes en déléguant des tâches, tout en prônant l’insertion de l’individu dans un système de rapports hautement normalisés.

Mais où mène ce type d’(in)activisme, si ce n’est droit dans le mur, littéralement dans la nouvelle de Melville ? Certes, le refus a son rôle dans la subversion, mais si Bartleby expose le ridicule du capitalisme et l’indigence morale de ses mots d’ordre, il expose également sa propre fragilité face au système dont il dépend. Quoi de plus pathétique en effet que la vision offerte au notaire qui, se rendant à son cabinet le weekend, découvre ces loques, ces miettes, cette lichette de savon qui constituent le monde physique du copiste se logeant, à l’insu de son employeur, dans son bureau ? Le pauvre Bartleby colporte son refus jusque dans l’existence matérielle même, et cet ascète qui finit par se laisser mourir de faim ne peut qu’évoquer pour nous le pathos de toute tentative d’attaquer de front un tel système sani-broyeur d’humanité. L’enseignant subversif risque le même destin pour les mêmes raisons.

Reste, pour ces Bartleby que sont les enseignants-copistes, cette aire du temps constituée par les rares moments de réflexion grappillés du train-train quotidien, et ces molécules de possible presque perdus dans le molaire de l’institution. Moléculaires, ces moments de subversion le sont de par leur nature éphémère. Mais en tant que moments privilégiés du devenir, là ou quelque chose passe, ils peuvent en réalité s’ancrer dans un sentiment d’une grande actualité, celui de la conviction que ce que nous faisons ne suffit pas. Les contenus des programmes et ceux des pseudo-pédagogies ne suffisent en effet à aucun des acteurs de l’éducation, et une résistance qui souligne ce fait peut se prévaloir du nom de subversion, tant cette pensée unique tient lieu de discours dominant. Attention à l’évolution vers ce régime explicatif mentionné ci-dessus, où les explications tiennent lieu de savoir et d’apprentissage et tissent de nouveau rapports professionnels entièrement basés sur un certain modèle gestionnaire et managérial.

Prenons donc pied dans le quotidien pour puiser les ressources d’une subversion qui se sait limitée, locale, modeste enfin, mais qui vise quand même la frontière de cette réduction du champ des connaissances possibles et valables. Refusons cette infantilisation qui consiste à croire que l’élève doit être ignorant pour que le maître puisse le lui expliquer, et puis expliquer ses explications, et que la mise en abyme du régime explicatif se perpétue à l’avantage de ceux qui savent en profiter. Un refrain décrit un territoire dans la nuit pour l’élève et pour l’enseignant lui-même. Cet espace se doit d’être constitué sur la base de la mise en valeur et l’acquisition d’un domaine discursif propre à chacun, c’est-à-dire l’ouverture de chacun au champ des possibles, faisant accéder l’individu différencié actuel à ses lignes de différentiation virtuelles.

![[Dossier sur la subversion - 18] Chris Beighton, Qu'en est-il de la subversion dans le système éducatif anglais actuel ?](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)