Jean-Michel ESPITALLIER, De la célébrité. Théorie & pratique, 10/18, 2012, 188 pages, 7 €, ISBN : 978-2-264-05615-3.

Jean-Michel ESPITALLIER, De la célébrité. Théorie & pratique, 10/18, 2012, 188 pages, 7 €, ISBN : 978-2-264-05615-3.

"La célébrité se fonde sur un savant dosage de simplicité (identification) et d’exception(distanciation). De proximité (consolation) et d’inaccessibilité (dévotion).

Toute célébrité doit être à la fois unique (comme figure héroïque) et reproductible (comme objet de consommation)" (p. 11).

On ne s’y trompera pas, malgré son titre qui fleure bon les temps humaniste et classique – et même ses définitions inaugurales –, De la célébrité n’est pas plus un académique traité philosophique que les récentes 148 propositions sur la vie et sur la mort. C’est un drôle d’objet pop qui met à nu les ressorts de l’ethos dominant : pas de culture de la célébrité sans économie de la célébrité – et donc sans aliénation ! Jean-Michel Espitallier nous invite à méditer sur notre ubuesque époque, dans laquelle le meilleur moteur de promotion sociale est un mirage : qu’est-ce qu’une "civilisation" qui nous dope à l’imagogologie ? (Célérité/célébrité/décérébrité…).

De La Société du spectacle à De la célébrité…

Le terme même de "célébrité" n’a désigné "une personne célèbre" qu’à partir de 1831, après avoir d’abord signifié "fête solennelle" (XVIe siècle) et, au XVIIe, "réputation,  notoriété, renommée". Or, comme le note l’auteur lui-même, il ne suffit pas d’être une personne célèbre pour être une célébrité : sans être forcément une beauté, la "star" doit faire rêver – moins par son mérite que par une aura qui le distingue de la masse –, et non faire moralement horreur (Hitler est "tristement célèbre, mais Hitler n’est pas une célébrité" – p. 120). La célébrité doit son existence aux médias et à ses qualités médiatiques, dans lesquelles il faut intégrer en premier lieu le nom (exemple de "prodige onomastique" : Zinédine Zidane !) ; elle "doit faire coïncider signifié (sa représentation symbolique, identifiable comme objet de dévotion) et signifiant (représentation physique, identifiable comme objet de consommation)" (97).

notoriété, renommée". Or, comme le note l’auteur lui-même, il ne suffit pas d’être une personne célèbre pour être une célébrité : sans être forcément une beauté, la "star" doit faire rêver – moins par son mérite que par une aura qui le distingue de la masse –, et non faire moralement horreur (Hitler est "tristement célèbre, mais Hitler n’est pas une célébrité" – p. 120). La célébrité doit son existence aux médias et à ses qualités médiatiques, dans lesquelles il faut intégrer en premier lieu le nom (exemple de "prodige onomastique" : Zinédine Zidane !) ; elle "doit faire coïncider signifié (sa représentation symbolique, identifiable comme objet de dévotion) et signifiant (représentation physique, identifiable comme objet de consommation)" (97).

En posant que le "star system" porte à son paroxysme le triomphe des icônes dans une société du spectacle qui transforme le vécu en images-marchandises – si bien que le monde réel est réifié, réduit qu’il est à une somme d’images de consommation –, Jean-Michel Espitallier prend comme point de départ le point d’arrivée de Guy Debord. On se souvient de la désormais célèbre définition du concept critique : "Le spectacle est le moment où la marchandise est parvenue à l’occupation totale de la vie sociale", de sorte que cette "marchandise se contemple elle-même dans un monde qu’elle a créé" (La Société du spectacle, 1967 ; rééd. Gallimard, Folio, 1997, p. 39 et 47). Dans cette société  spectaculaire qui, régie par la valeur symbolique de la marchandise, constitue l’aboutissement de la société de production (1ère Révolution industrielle) – dans laquelle domine la valeur d’usage de la marchandise – et de la société d’abondance (2e Révolution industrielle) – dans laquelle prime sa valeur d’échange –, "la réalité du temps a été remplacée par la publicité du temps" : "le temps spectaculaire est le temps de la réalité qui se transforme, vécu illusoirement" (154-155). Le problème est que désormais l’on perçoit la vie réelle à travers le prisme étroit d’un modèle spectaculaire selon lequel n’existe que ce qui est censé apporter un plaisir immédiat ; la vie contemporaine est donc rythmée par le retour cyclique de "fêtes" qui ne sont en réalité que de pseudo-fêtes, puisque prévaut la seule dimension commerciale et qu’il n’y a pas de communauté véritable… Cette conception festive du présent évacue la mort (temps biologique) et l’histoire individuelle ou collective (temps social). Aussi, contre le temps-marchandise, est-il nécessaire de reconquérir son temps propre. Pour Debord, la culture elle-même est devenue "la marchandise vedette de la société spectaculaire" : son objectif est de "justifier une société sans justifications", de mettre en place une apologie du spectacle qui "se constitue en pensée de la non-pensée" (187-189). Aussi, la proclamation de la fin des idéologies est-elle une subtile idéologie : l’idéologie réaliste-capitaliste s’étant matérialisée, elle semble "naturelle" puisque se confondant avec la réalité… Désormais n’existe, ne paraît vrai que ce qui est représenté : la substitution de la société spectaculaire à la vie réelle est aliénation, dans la mesure où elle empêche toute expérience effective du monde, toute représentation et projection authentiques de soi.

spectaculaire qui, régie par la valeur symbolique de la marchandise, constitue l’aboutissement de la société de production (1ère Révolution industrielle) – dans laquelle domine la valeur d’usage de la marchandise – et de la société d’abondance (2e Révolution industrielle) – dans laquelle prime sa valeur d’échange –, "la réalité du temps a été remplacée par la publicité du temps" : "le temps spectaculaire est le temps de la réalité qui se transforme, vécu illusoirement" (154-155). Le problème est que désormais l’on perçoit la vie réelle à travers le prisme étroit d’un modèle spectaculaire selon lequel n’existe que ce qui est censé apporter un plaisir immédiat ; la vie contemporaine est donc rythmée par le retour cyclique de "fêtes" qui ne sont en réalité que de pseudo-fêtes, puisque prévaut la seule dimension commerciale et qu’il n’y a pas de communauté véritable… Cette conception festive du présent évacue la mort (temps biologique) et l’histoire individuelle ou collective (temps social). Aussi, contre le temps-marchandise, est-il nécessaire de reconquérir son temps propre. Pour Debord, la culture elle-même est devenue "la marchandise vedette de la société spectaculaire" : son objectif est de "justifier une société sans justifications", de mettre en place une apologie du spectacle qui "se constitue en pensée de la non-pensée" (187-189). Aussi, la proclamation de la fin des idéologies est-elle une subtile idéologie : l’idéologie réaliste-capitaliste s’étant matérialisée, elle semble "naturelle" puisque se confondant avec la réalité… Désormais n’existe, ne paraît vrai que ce qui est représenté : la substitution de la société spectaculaire à la vie réelle est aliénation, dans la mesure où elle empêche toute expérience effective du monde, toute représentation et projection authentiques de soi.

À Guy Debord, pour qui la vedette est "la représentation spectaculaire de l’homme vivant" et "les vedettes existent pour figurer des types variés de styles de vie et de styles de  compréhension de la société" (55), fait écho Jean-Michel Espitallier : "Les célébrités étalonnent nos mœurs, nos goûts, nos désirs" ; "Les célébrités sont des fétiches de l’aliénation" (55). Modelées, les figures-célébrités modèlent : « Figure (figura) vient de fingere, "modeler, façonner". Une figure est ce qui a été fabriqué, sorti de rien. Artifice. Artefact. Monstre sacré (effet Frankenstein) » (45). Dans un monde qui se réduit à "ce qui est regardé" (35), elles n’existent qu’en tant qu’icônes – ou, pour le dire à la façon de Guy Debord, elles ne sont admirables que pour être descendues "au-dessous de la réalité de la moindre vie individuelle" (57). Elles n’existent que pour ce qu’elles incarnent : un illusoire monde de plaisir, une "fausse image du bonheur", "beaucoup plus puissante que la véritable idée du bonheur" (85) ; une existence et une mort de légende. Elles n’existent que comme images-marchandises ou comme incarnations parfaites de l’auto-entrepreneur. À cet égard, mettons en miroir les déclarations de Elizabeth Taylor en 1982 – cité à la page 84 – et, plus récente, de Lady Gaga (non cité dans le livre) : "Je suis ma propre industrie, je suis ma propre marchandise" ; "Chaque personne est son propre commerce, je vois la façon dont on vit comme une sorte de plan d’auto-marketing"…

compréhension de la société" (55), fait écho Jean-Michel Espitallier : "Les célébrités étalonnent nos mœurs, nos goûts, nos désirs" ; "Les célébrités sont des fétiches de l’aliénation" (55). Modelées, les figures-célébrités modèlent : « Figure (figura) vient de fingere, "modeler, façonner". Une figure est ce qui a été fabriqué, sorti de rien. Artifice. Artefact. Monstre sacré (effet Frankenstein) » (45). Dans un monde qui se réduit à "ce qui est regardé" (35), elles n’existent qu’en tant qu’icônes – ou, pour le dire à la façon de Guy Debord, elles ne sont admirables que pour être descendues "au-dessous de la réalité de la moindre vie individuelle" (57). Elles n’existent que pour ce qu’elles incarnent : un illusoire monde de plaisir, une "fausse image du bonheur", "beaucoup plus puissante que la véritable idée du bonheur" (85) ; une existence et une mort de légende. Elles n’existent que comme images-marchandises ou comme incarnations parfaites de l’auto-entrepreneur. À cet égard, mettons en miroir les déclarations de Elizabeth Taylor en 1982 – cité à la page 84 – et, plus récente, de Lady Gaga (non cité dans le livre) : "Je suis ma propre industrie, je suis ma propre marchandise" ; "Chaque personne est son propre commerce, je vois la façon dont on vit comme une sorte de plan d’auto-marketing"…

Mais le poète-philosophe ne se contente pas d’adapter à notre temps le concept clé de l’intellectuel situationniste. Il met en lumière la spécificité de la mutation post-warholienne : la révolution numérique a favorisé le déclin du show-business traditionnel et par là même l’avènement d’une société pipolisée dans laquelle la starisation se trouve banalisée ; être connu et célébré est devenu un paradigme social, et être vu / être en vue suffit pour être. Telle est l’actuelle parousie, dont rend compte l’écrivain par un ingénieux néologisme : parêtre. L’opération magique par laquelle on advient se nomme storytelling : être vu et présenté comme "star" transforme en "star"… Quoi de plus efficace qu’une fable préfabriquée pour formater les esprits ! Évidemment, Jean-Michel Espitallier insiste sur l’envers de cet univers dans lequel "tout le monde se voudrait regardé-filmé par tout le monde" (storytelling généralisé) : une société panoptique qui est celle "d’une autosurveillance généralisée" (55)…

La mécanique Espitallier

Posant la non intelligibilité du monde et le caractère fictif de toute théorie, en droite ligne de Ludwig Wittgenstein et de Guy Debord, l’auteur opte pour un logicisme aphoristique, préfèrant la monstration à la démonstration et donnant à penser en dehors de tout système clos : la pensée n’existe que par son actualisation dans le champ pratique – et surtout dans une écriture fragmentaire et asystématique.

Ce qui différencie nettement ce texte inventif et transgénérique – à la croisée du document  poétique et de l’essai philosophique –, si on le compare à des livres comme People mode d’emploi de Gaël Pollès (First, 2006) ou Politique people de Jamil Dakhlia (Bréal, 2008), c’est son humour, sa virtuosité verbale, son imagination plastique et sa dimension spiralique (son art de pousser la logique binaire / circulaire jusqu’à l’absurde spiralique).

poétique et de l’essai philosophique –, si on le compare à des livres comme People mode d’emploi de Gaël Pollès (First, 2006) ou Politique people de Jamil Dakhlia (Bréal, 2008), c’est son humour, sa virtuosité verbale, son imagination plastique et sa dimension spiralique (son art de pousser la logique binaire / circulaire jusqu’à l’absurde spiralique).

Tout d’abord, cette logique binaire dynamise les quinze séries (citation inaugurale / texte / collages divers) qui font reposer essentiellement la réflexion sur des couples antinomiques : 1 – Célébrité / anonymat (p. 13-19). 2 – Célébrité et mystère, secret ; vérité / illusion, réalité / fiction, normalité / anormalité (20-27). 3 – Ordinaire / extraordinaire, exhibition / occultation, regardant / regardé, original / reproduction, existant / icône (28-43). 4 – Nom, prénom, renom et surnom ; anonyme / pseudonyme (44-53). 5 – Voir et être vu (54-61). 6 – Unicité et reproduction = être célèbre pour être reproduit / être reproduit pour être célèbre (62-75). 7 – Naître à la célébrité / naître célèbre (76-83). 8 – Réalité / représentation, vrai bonheur / faux bonheur (84-92). 9 – être célèbre / être célébré (93-101). 10 – Célébrité et beauté (102-111). 11 – Pipolisation = célèbre / banal (112-119). 12 – Célébrité / personne célèbre (120-139). 13 – Acteur / comédien (140-147). 14 – Vedettariat / anonymat (148-169). 15 – Célébrité / oubli, disparition (170-180).

.jpg)

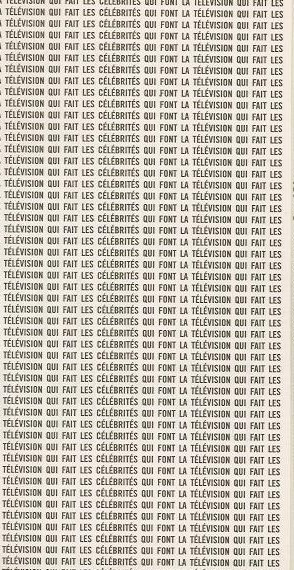

Examinons maintenant de plus près ce dispositif complexe fait de collages et d’aphorismes paradoxaux : la mécanique Espitallier se fonde surtout sur une logique de la déconstruction et de l’aporie. Pour ce qui est des collages les plus divers, ils nous plongent dans une véritable galerie de glaces : comment sortir de ce labyrinthe spéculaire-spectaculaire constitué de slogans, d’injonctions et de contradictions, de listes drôles et de noms incongrus, de faits et propos sous-tendus par le couple exhibitionnisme / voyeurisme ? Quant au texte, il pousse jusqu’au vertige le paradoxe aporétique, nous entraînant dans une spirale ubuesque qui repose sur différentes figures de la répétition (symétrie, chiasme, polyptote, anadiplose…) :

"Le spectateur fonde le spectacle. Le spectacle fonde le spectateur" (34).

"UNE GRANDE FIGURE N’EST PAS TOUJOURS UNE GRANDE GUEULE.

UNE GRANDE GUEULE N’EST PAS TOUJOURS UNE FORTE TÊTE.

UNE FORTE TÊTE N’EST PAS TOUJOURS UN GRAND HOMME.

UN GRAND HOMME N’EST PAS TOUJOURS UN GRAND NOM.

UN GRAND NOM N’EST PAS TOUJOURS UN GROS MOT.

UN GROS MOT NE FAIT PAS TOUJOURS UNE TÊTE DE GONDOLE.

UNE TÊTE DE GONDOLE NE DONNE PAS TOUJOURS LA GROSSE TÊTE.

UNE GROSSE TÊTE NE SE PAIE PAS TOUJOURS LA TÊTE DU CLIENT" (45).

"LA TÉLÉVISION FAIT LES CÉLÉBRITÉS QUI FONT LA TÉLÉVISION QUI FAIT LES CÉLÉBRITÉS QUI FONT LA TÉLÉVISION QUI FAIT LES CÉLÉBRITÉS QUI FONT LA…" (à l’infini – p.66).

"À Los Angeles, on vient voir le cinéma qui reproduit Los Angeles montrant le cinéma qui raconte comment Los Angeles se montre au cinéma" (91).

La société spectaculaire est un mirage spéculaire : il n’y a RIEN-à-voir ! Comme sur les écrans, ce que nous appelons "la-réalité" se réduit à une folle sarabande d’icônes, un maelström de mots et d’images qui nous étourdit. Nous sommes entraînés dans ces rondes de carnaval ultramoderne, pris au piège d’infernales boucles.

La société spectaculaire est un mirage spéculaire : il n’y a RIEN-à-voir ! Comme sur les écrans, ce que nous appelons "la-réalité" se réduit à une folle sarabande d’icônes, un maelström de mots et d’images qui nous étourdit. Nous sommes entraînés dans ces rondes de carnaval ultramoderne, pris au piège d’infernales boucles.

"Il se pourrait d’ailleurs que, la réalité se réduisant de plus en plus à de la représentation, le refuge pour se soustraire à cette réalité frelatée se situe dans un supplément de réel. De réel authentiquement réel. Lequel, pour recevoir cette authentification, serait condamné à être représenté. En boucle, à l’infini…" (23).

"Nous surveillons les vedettes sur le petit écran tandis que nous sommes nous-mêmes surveillés par d’autres petits écrans […]. On peut imaginer que les surveillants, dans leurs cabines de surveillance, jettent parfois un coup d’œil à la télévision qui tourne en boucle pour les distraire dans leurs cabines de surveillance. La télévision doit bien proposer de temps en temps des reportages sur les surveillants des cabines de surveillance. Lesquels, parfois, doivent bien voir passer sur leurs écrans de surveillance des équipes de tournage de télévision. Qui parfois sont en route pour aller filmer des surveillants dans leurs cabines de surveillance" (56)…

Tel est le tragique contemporain.

![[Chronique] Jean-Michel Espitallier, De la célébrité](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)