Pour ce texte fascinant de Claude Chambard, nous vous proposons une lecture à double voix : une vue synthétique par Fabrice Thumerel, suivie de l’analyse de Périne Pichon.

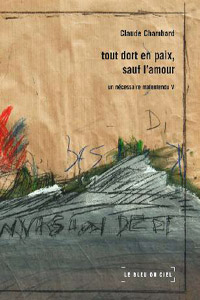

► Claude Chambard, Tout dort en paix, sauf l’amour, Un nécessaire malentendu V, éditions Le Bleu du ciel, Coutras (33), automne 2013, 112 pages, 16 €, ISBN : 978-2-915232-88-2. [Site de l’auteur]

"Vivre, c’est comme écrire, mais sans pouvoir rien corriger" (António Lobo Antunes).

Que ceux qui, à la seule considération du titre, soupçonneraient une quelconque cuculerie, se rassurent en lisant ne serait-ce que la page 17 : "Oui, tout dort en paix, sauf l’amour, me disais-je, pris par une redoutable envie de pisser"… Ou 17 : "C’est la mi-nuit, les sexes sont sur les tombes, ils regardent la nostalgie & les bougies & le canal & le vent secoue tout vers le bas & les sexes rétrécissent & ma tête pèse sur les vagues gonflements & prend les baisers rouges"… Dans ce "récit incontinu" ressortissant à la proésie (p. 51), nous fascine un art subtil de l’ellipse et du télescopage, du figuré comme de l’incongruité, un phrasé mêlant affects et percepts, souvenirs et visions hallucinées, réflexions et évocations. Écrire pour Claude Chambard : "Comme un saut dans le vide de la langue" (69). Son livre : "l’histoire enfouie en moi & dont personne ne comprendra rien" (87). Une archéologie de la mémoire – sensible et culturelle – que rend encore plus critique le jeu de notes en fin de volume. /FT/

&&&&&

► Tout dort en paix sauf l’amour apparaît comme un carnet de voyage où ont été consignés des notes, des photographies, des souvenirs… Le narrateur, d’ailleurs, ouvre son discours sur « la montée des Couardes », entreprise avec son Grand-père, autrement dit un souvenir d’enfance. Mais ensuite, les références à une quelconque temporalité ou chronologie d’événements se brouillent : s’agit-il d’un homme embarqué pour un voyage qui se souvient de son enfance ? D’un homme qui cherche à écrire et qui se souvient de son enfance et de son voyage ? Ça prend la forme d’une liste en vrac de souvenirs, de fantasmes, de fictions. La mémoire elle-même, interrogée, n’est pas sans tache, et plutôt qu’un souvenir raconté, nous lisons l’histoire au présent d’un souvenir du passé déformé et transformé par le temps et par l’imagination. Ainsi, la grand-mère du narrateur apparaît aux yeux de l’enfant d’avant et de l’adulte du maintenant comme une harpie concupiscente :

« Je vois le corps nu de Grandmère dans l’encadrement de la porte. Je vois ses mamelles & sa touffe noire. J’ai honte. Elle rit, elle se moque de moi. J’entends crier & je sais que c’est dans la ferme à côté. Elle se couche sur le seuil de la porte. »

L’atrocité de la vision du narrateur s’impose par la répétition de l’action de voir au présent. Quel que soit le moment de la narration : celle-ci demeure présente face au « je ». Cette femme nue couchée sur la porte comme  une bête – elle a des « mamelles » comme une vache, non des seins comme on l’attendrait d’une femme – s’assimile à un monstre de cauchemar, opposée et s’imposant au narrateur-enfant. Son alter ego positif, c’est le grand-père protecteur chargé d’initier son petit-fils à la chasse à l’ours en pleine forêt. Finalement, on ne sait plus bien s’il s’agit d’un temps rêvé ou d’une vision du passé. Le nom de « Sigmund » dans la première page peut, à ce propos, nous faire doucement cogiter. Les quelques réveils et pertes de conscience inopinées du narrateur également. Les frontières entre le temps rêvé et le temps qui s’écoule se brouillent. Il semble impossible de construire une chronologie des faits ici ; dès qu’on s’y essaye, le récit se brise en fragments d’enfance, en descriptions du paysage, dans le rappel d’un amour anonyme.

une bête – elle a des « mamelles » comme une vache, non des seins comme on l’attendrait d’une femme – s’assimile à un monstre de cauchemar, opposée et s’imposant au narrateur-enfant. Son alter ego positif, c’est le grand-père protecteur chargé d’initier son petit-fils à la chasse à l’ours en pleine forêt. Finalement, on ne sait plus bien s’il s’agit d’un temps rêvé ou d’une vision du passé. Le nom de « Sigmund » dans la première page peut, à ce propos, nous faire doucement cogiter. Les quelques réveils et pertes de conscience inopinées du narrateur également. Les frontières entre le temps rêvé et le temps qui s’écoule se brouillent. Il semble impossible de construire une chronologie des faits ici ; dès qu’on s’y essaye, le récit se brise en fragments d’enfance, en descriptions du paysage, dans le rappel d’un amour anonyme.

À ce brouillage d’une hypothétique réalité se superpose la confusion des temporalités. En effet, le temps n’est pas linéaire, tous les faits sont permanents, éternels, tout se raconte au présent. On vogue sur cette singulière ligne temporelle qui traverse la mémoire pour la ramener à une immédiateté : ce dont « je » se souvient, c’est maintenant que ça se passe, pas avant pas après. L’univers qui se dégage de cet ensemble est poreux ; le présent et le passé se contaminent, la veille et le rêve se confondent.

« Je m’éveillais, le nez tordu sur ma table de travail, au milieu d’un cauchemar. Ne parvenant pas à le retrouver dans la veille, j’entrepris la lecture de mes carnets – ou ceux de quelqu’un d’autre, comment être sûr […]. »

Finalement, après des détours et des voyages par prolepse et analepse, apparaît une certitude : il existe un ici, un « maintenant » et un « je » qui se construit progressivement et tente de se retrouver dans ce listage labyrinthique des faits de sa mémoire. Un « je » qui tente de raconter une histoire, peut-être la sienne – d’écrire un livre – mais qui se heurte au labyrinthe, qui s’est « perdu dans la langue ». Alors, il faut recommencer, lancer une nouvelle tentative pour trouver le chemin du récit, apparenté à la montée des Couardes, à une marche avec ses hoquets, ses difficultés. Parmi elle, il y a ce nœud qui apparaît entre les pages, à chaque fois à l’emplacement de la conjonction « et » : la perluète.

« Un nœud errant en avant & et en arrière : c’est mon vrai nom, imprononçable. La liberté n’est jamais convenable ou ce n’est pas la liberté. J’ai arraché le cordon ombilical avec mes dents mais c’est pour ne pas être empoisonné plus longtemps. »

Mais la perluète est une ligne tordue qui, répondant à un autre symbole, le « _ », peut nous rappeler que le temps n’est pas seulement linéaire, mais qu’il se noue et se dénoue avec l’écriture. Car l’écriture est un moyen d’exploration, une formule pour « traverser les frontières » mais aussi pour créer un « ici » et un « maintenant » où le « je » peut s’ancrer malgré l’intangibilité du réel. /PP/

![[Chronique] Claude Chambard, Tout dort en paix, sauf l'amour, par Périne Pichon et Fabrice Thumerel](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2014/01/ChambardBackG.jpg)

![[Chronique] Claude Chambard, Tout dort en paix, sauf l’amour, par Périne Pichon et Fabrice Thumerel](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2014/01/band-chambard.jpg)