En avant-première, nous publions un chapitre entier du prochain essai de Pierre Jourde, intitulé La Forme et le Feu, qui paraîtra en fin d’année à L’Esprit des péninsules.

En avant-première, nous publions un chapitre entier du prochain essai de Pierre Jourde, intitulé La Forme et le Feu, qui paraîtra en fin d’année à L’Esprit des péninsules.

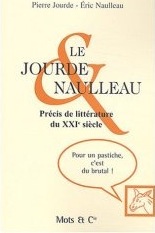

Pierre Jourde, c’est celui-là même qui, depuis La Littérature sans estomac (L’Esprit des péninsules, 2002) et Le Jourde & Naulleau. Précis de littérature du XXIe siècle (éditions Mots et Cie, 2004), s’est lancé dans une entreprise de salubrité littéraire qui consiste à séparer le trop rare bon grain de la proliférante ivraie, à tourner en dérision – par l’ironie, le sarcasme, la parodie, etc. – la fausse monnaie encombrant les étals des libraires comme des grandes surfaces, mais aussi les colonnes de la presse, spécialisée ou non. Cette position lui a valu contrariétés (démêlés avec Le Monde des livres, ennemis et polémiques) et notoriété (succès de librairie, Prix de la Critique de l’Académie française 2002) – laquelle a eu également pour corollaire l’intégration, en compagnie de Éric Naulleau et de Jean-Philippe Domecq, dans une catégorie qui ne détone pas avec son humour, celle des "Tontons flingueurs de la culture"…

Précis de littérature du XXIe siècle (éditions Mots et Cie, 2004), s’est lancé dans une entreprise de salubrité littéraire qui consiste à séparer le trop rare bon grain de la proliférante ivraie, à tourner en dérision – par l’ironie, le sarcasme, la parodie, etc. – la fausse monnaie encombrant les étals des libraires comme des grandes surfaces, mais aussi les colonnes de la presse, spécialisée ou non. Cette position lui a valu contrariétés (démêlés avec Le Monde des livres, ennemis et polémiques) et notoriété (succès de librairie, Prix de la Critique de l’Académie française 2002) – laquelle a eu également pour corollaire l’intégration, en compagnie de Éric Naulleau et de Jean-Philippe Domecq, dans une catégorie qui ne détone pas avec son humour, celle des "Tontons flingueurs de la culture"…

Dans le même esprit que le Jean Paulhan des Fleurs de Tarbes (1941), Pierre Jourde dénonce la nouvelle Terreur dans les Lettres : dans un champ devenu anomique où l’on assiste à l’inexorable annexion-subversion des valeurs d’avant-garde par l’industrie culturelle comme par l’individualisme consumériste – où, donc, la subversion même est institutionnalisée, où la révolte et la singularité créatrice sont transformées en célébration de soi, et l’innovation et la rupture en culte du nouveau et du contemporain -, le nouvel académisme accule la critique de combat en terrain miné. Contre le légalisme culturel et le relativisme marchand, contre l’auto-évaluation et l’autopromotion auctoriales, dans la seconde partie de l’article, l’écrivain-essayiste défend une conception de la critique qui trouve son fondement dans une réflexion sur la valeur littéraire.

Le troisième volet du "Critique et son Double" sera constitué d’une discussion avec l’auteur. [Fabrice Thumerel]

En art, en littérature, y a-t-il encore une place pour des textes de combat au début du XXIe siècle ? Cela a-t-il encore un sens de se moquer d’un artiste contemporain, de fulminer contre un romancier, de brocarder un film ? Les faits semblent répondre d’eux-mêmes : les genres de la satire, du pamphlet ou simplement de la critique vache sont quasiment désertés. La critique cinématographique ou théâtrale pouvait naguère se montrer impitoyable. Elle l’est encore parfois, mais sa voix est noyée dans le flot des émissions où l’on confond information et promotion. En littérature, il ne subsiste que des îlots d’impertinence. Ce qui a depuis des siècles accompagné la création semble, depuis une trentaine d’années, en voie de disparition. Pour la première fois, nous aurions une littérature, un art sans combat, sans polémique. On les a remplacés par ce refrain : il ne faut parler que de ce qu’on aime. Mais après tout, les genres meurent, et cette mort répond à une nécessité historique. Pourquoi ne pas supposer que la critique de combat est en train de mourir de mort naturelle ? Les raisons de sa disparition ne manquent pas.

Mentionnons au préalable l’atmosphère de terrorisme de la pensée qui fait traiter d’ennemi de la modernité, de réactionnaire, voire de fasciste toute personne qui se hasarde à s’attaquer à tel ou tel créateur contemporain. L’argument tient de l’escroquerie intellectuelle, mais il est abondamment employé, et il intimide. Pour éviter tout malentendu, on se trouve obligé de prendre des précautions et de rappeler quelques truismes. D’affirmer, par exemple, que c’est aussi défendre une cause que de s’en prendre à ceux dont on estime qu’ils l’illustrent mal ou qu’ils l’instrumentalisent. Que c’est aussi aimer la création contemporaine que d’en dénoncer les caricatures, ou d’en préférer certains aspects à d’autres. Que, par conséquent, les analyses contenues dans les pages qui suivent ne sont pas à prendre comme une attaque globale de la création contemporaine, mais comme une tentative de démystification d’une certaine idéologie de la création. Ce qui n’empêche nullement que l’on puisse aimer et soutenir des artistes et des écrivains d’aujourd’hui.

Pourquoi cette atmosphère de terrorisme intellectuel ? Pourquoi, notamment en France, au lieu de discuter, a-t-on la manie, dans le domaine artistique, de la dénonciation politique ? Cette dénonciation est devenue l’instrument défensif d’une espèce de respectabilité moderne, qui ne supporte plus l’impertinence, la satire, ni même la moindre remise en cause. Toute critique devient blasphème. Pourquoi la modernité est-elle quasiment intouchable, réduite à une sorte d’histoire sacrée, avec ses saints, ses épisodes édifiants, son vocabulaire liturgique ? Il lui arrive peut-être ce qui arrive aux religions : lorsque la foi n’est plus vivante, il n’en reste qu’une caricature dogmatique, qui justifie l’existence des clergés. En l’occurrence, la dénonciation est le déchet d’une idéologie morte, et l’esprit de révolte, la rébellion ou la subversion, qui font partie des dogmes de ce clergé, sont devenus des arguments publicitaires et des clichés pour journaux de mode ou catalogues d’exposition. On ne peut plus se rebeller que selon le mode universellement admis de la rébellion, ce qui est un peu antithétique.

Plus profondément, si les esprits sont devenus timorés, cela tient au bouleversement complet qui s’est opéré à la fois dans le statut institutionnel et commercial de la création, dans le statut social de l’artiste et de l’écrivain, et dans la représentation qui en est donnée. On a tendance à penser la place de l’artiste selon des schémas hérités du XIXe siècle : il y a d’un côté les officiels, de l’autre les vrais créateurs, à l’avant-garde, encore incompris du public, négligés par les institutions, mais qui sont les grands artistes de demain. C’est dans ce cadre que l’on condamne la critique de combat : elle participe à l’incompréhension dont sont victimes les novateurs. Qui s’attaque à Buren ou à Sophie Calle reproduit l’erreur historique de ceux qui se moquaient de Monet ou de Cézanne. Or, cette image est à peu près complètement obsolète. Les formes les plus expérimentales d’art et de littérature ne sont plus marginalisées comme elles pouvaient l’être au XIXe siècle, bien au contraire. En tout cas, elles ne le sont pas de la même façon. Musées, expositions, galeries accueillent largement les oeuvres les plus insolites, et toutes sortes de magazines spécialisés les défendent. Il n’y plus même de sens à les qualifier d’insolites, puisque le public a pris l’habitude de voir exposé à peu près tout et n’importe quoi. La provocation, sur les scènes théâtrales, est devenue routinière. En poésie, dans le roman, les objets les plus curieux peuvent faire l’objet d’une approbation générale, et même se voir couronnés par le prix Goncourt. L’avant-garde est quasiment devenue officielle.

On peut résumer la situation en disant que nous vivons, dans le champ de la représentation artistique, un bouleversement aussi important que celui qui, à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, nous a fait passer du classicisme à la modernité. On est alors passé d’un art normé, socialisé, accordé à son époque et se référant à des valeurs universelles, à un art individualisé, parfois marginalisé, se développant par la rupture. La modernité se confond avec le sens de l’histoire : créer, c’est aller plus loin que les formes déjà existantes.

Depuis, en gros, le lendemain de la première guerre mondiale, la rupture est devenue peu à peu la norme. Tout est rupture et rien ne l’est, les repères se sont effacés, toutes les formes coexistent. Il n’y a plus vraiment de lutte, au sein du champ esthétique, entre des formes reconnues et des formes nouvelles cherchant à s’imposer, de sorte qu’on ne peut guère imaginer l’équivalent contemporain de la bataille d’Hernani, de la querelle de l’impressionnisme, des diatribes anti-naturalistes, voire des polémiques qui ont entouré la naissance de l’existentialisme ou du Nouveau Roman. Jusqu’en 1980, on pouvait encore croire au conflit esthétique, parce que les affrontements politiques en tenaient lieu. La disparition de ces ultimes querelles a fait place au silence à peu près complet. Plus de batailles, plus guère de mouvements, un champ littéraire atomisé. La critique ne peut plus être ce qu’elle était au temps du classicisme, un affrontement autour de principes esthétiques ou éthiques bien définis. De même, elle peut difficilement prendre parti, comme elle le faisait au XIXe siècle, dans un conflit entre formes émergentes et formes établies. Bref, privée de certitudes, elle ne peut plus opérer que dans une sorte d’apesanteur. Cet inconfort, sans doute, décourage les vocations.

Il faut ajouter à cela l’effacement de la différence entre artiste officiel et artiste marginal, artiste intégré au système économique de l’art et artiste indépendant. Beaucoup d’écrivains ou de peintres, c’est vrai, sont obligés d’exercer un autre métier pour vivre, ou vivotent avec des piges, des ateliers d’écriture, etc. Il reste que, massivement, les écrivains sont fonctionnaires (notamment professeurs), donc salariés de l’état, ou bien journalistes, employés de maisons d’édition, donc parfaitement intégrés au système de promotion et de commercialisation de la littérature. Poser au sécessionniste, au rebelle, à l’inclassable, voire au maudit lorsqu’on dirige une collection ou qu’on est payé par l’état pour apprendre la grammaire à des adolescents n’est pas seulement ridicule, cela tient de l’escroquerie intellectuelle. D’autant que, quelle que soit la condition sociale de l’écrivain ou de l’artiste et son niveau d’indépendance, il faut une solide dose d’aveuglement pour prétendre encore qu’il est une victime de la société. Le créateur vit en grande partie des fonds publics : ateliers d’écriture, conférences, résidences d’écrivains ou d’artistes, subventions du CNL, commandes officielles, aides à la publication.

Ces oeuvres ne trouvent pas nécessairement leur public. Le grand public est, pour l’essentiel, mobilisé par la télévision et le cinéma commercial. Mais elles ne rencontrent pas de refus sérieux. Les professeurs emmènent leurs élèves dans les musées d’art moderne. Quant au public d’amateurs cultivés, il ne comprend pas nécessairement la démarche de l’artiste ou le sens de la pièce, mais, convaincu qu’il y a à comprendre, il consent généralement d’avance à ce qu’on lui montre. L’idée de consommer du culturel le satisfait. Il n’est pas certain que cela l’intéresse réellement. Mais c’est de l’art, donc c’est respectable. Le public protestataire, scandalisé, a quasiment disparu. Les consommateurs de culture sont habitués à ce qu’on leur propose à peu près tout, et, dans une mise en scène dérangeante de Mademoiselle Julie, des acteurs peuvent se rouler par terre à moitié nus et pousser des cris hystériques devant un parterre de sexagénaires qui se tiendront tranquilles et sortiront de la salle convaincus d’avoir assisté à un événement théâtral. Le champ artistique contemporain compte ainsi un certain nombre de créateurs convaincus de produire des oeuvres de rupture, et un public qui consent a priori.

Ce consentement général tend à exiler le critique d’un domaine où on ne voit plus très bien pourquoi il prétend, tout seul, ne pas aimer ce qu’on lui propose. De sorte que, dans l’esprit de ceux qui continuent, en dépit de l’évidence, à penser l’art en termes de rupture, les critiques qui se hasardent à remettre en cause un objet contemporain ne peuvent être que choqués par l’audace de celui-ci, comme pouvaient l’être les bourgeois du XIXe siècle. Ils n’envisagent pas d’autre explication. Le critique, dans une telle situation, court le risque de n’être pas compris. Rien ne le choque particulièrement, mais la mythologie du contemporain tient à ce qu’une réaction négative vienne d’une respectabilité offusquée.

Pour une part, cette digestibilité sociale de la création contemporaine, en dépit de tous les discours proclamant l’inverse, trouve son origine dans la nature de l’une des ruptures inaugurées par l’art contemporain. Duchamp expose son urinoir en 1917, inaugurant ainsi les ready made, et la demi-plaisanterie devient l’événement majeur de l’art moderne. Cette oeuvre, commentée jusqu’à l’écoeurement, bouleverse l’idée d’objet d’art. Au premier abord, le geste est, non seulement provocant, mais révolutionnaire. Jusqu’alors, une oeuvre était un objet élaboré par l’artiste. À partir de 1917, une oeuvre d’art est ce que l’artiste décide de nommer ainsi, quelle que soit la nature de l’objet, et éventuellement sans le moindre travail sur cet objet, autre que celui qui consiste à le montrer : une vieille boîte de conserve, un étron, le corps de l’artiste, un poireau, une page blanche. En réalité, à long terme, Duchamp crée les conditions de la récupération complète de l’art moderne par le commerce et les institutions.

Jusqu’à Duchamp, la reconnaissancee de la nature artistique d’un objet par l’exposition publique n’était qu’un des éléments constitutifs d’une oeuvre. À la limite, un objet pouvait être une oeuvre d’art, même sans avoir jamais été vu, dès lors qu’il était le produit du travail effectué par un artiste, c’est-à-dire de la transformation d’un matériau en vue d’une représentation. En outre, dans le processus d’autonomie de l’art tel qu’il s’est développé au XIXe siècle, la reconnaissance des pairs était au moins aussi importante, pour la constitution de l’oeuvre et le statut d’artiste, que celle du public et des institutions. Ce sont quelques poètes qui ont décrété que Mallarmé était un grand poète, non les revues, les prix ou les académies.

À partir de Duchamp, c’est le fait de montrer un objet déterminé qui en fait une oeuvre. Mais qu’est-ce que montrer ? Un tableau de Gustave Moreau qui n’est jamais sorti de l’atelier du peintre reste une oeuvre. Un urinoir posé dans la chambre de Duchamp n’en est pas une. Il faut que l’urinoir figure dans une exposition, une galerie, un musée pour être une oeuvre. Le ready made exige l’intervention des institutions ou des fonds privés, il se repose entièrement sur eux pour qu’ils le constituent en oeuvre. De manière symptomatique, la Society of Independent Artists, en 1917, estima que l’urinoir n’était pas une oeuvre. Dans cette petite scène fondatrice de la modernité, ils jouent le rôle des réactionnaires. Les Arensberg, New-yorkais riches et mondains, l’achetèrent. Ils jouent le rôle des révolutionnaires. Le public n’est même pas nécessaire, sinon celui, restreint, des collectionneurs.

Cette révolution moderne ne l’est donc en réalité que dans le sens où elle fait de l’objet d’art un appel à la muséification ou au mécénat. Les musées acquièrent et exposent leur propre regard sur l’oeuvre, réifié en un objet quelconque. Ils payent une oeuvre d’art parce qu’ils ont décidé qu’elle en était une, et c’est parce qu’ils la payent qu’elle en est une. Cette circularité ne préjuge pas de la valeur de l’oeuvre, en revanche cette institutionnalisation du ready made est en contradiction, là encore, avec le discours convenu que l’on tient sur lui. L’urinoir est une oeuvre prophétique en ce qu’elle anticipe cette caractéristique générale du champ artistique contemporain : l’art auto-proclamé ssubversif est devenu l’art officiel. Au début du XXIe siècle, la position d’une grande partie des artistes contemporains par rapport aux institutions n’est pas celle de Manet et de Cézanne refusés au salon de 1866. Elle correspond plutôt à celle de William Bouguereau, chef de file des pompiers, et artiste d’état.

Une circularité identique à celle du rapport de l’oeuvre et de l’institution caractérise le véritable pouvoir aujourd’hui, celui du journalisme. La circularité affecte ici le rapport du discours et du réel. Le journalisme ne parle que d’événements (c’est de cela que se constitue la réalité). Mais les événements sont ceux qui ont été désignés comme tels par le journalisme. La substance du réel, c’est donc le discours journalistique. Dans cette circularité, la valeur de vérité n’a pas plus d’importance que la valeur esthétique dans le cercle oeuvre-musée. Plus concrètement, lors d’une rentrée littéraire, plusieurs journaux se focalisent sur un roman particulier. Le roman en question n’a pas forcément beaucoup d’intérêt. Peu importe. Il existe. Et comme il existe, d’autres journaux vont en parler. Pourquoi ? Parce qu’on en parle. On ne dira jamais, à aucun moment, comment le livre est écrit, construit, ni même précisément de quoi il parle (essayez de connaître la teneur exacte de Roman russe d’Emmanuel Carrère en lisant les articles qui lui ont été consacrés : l’expérience est instructive). La presse parle de ce dont elle parle. Et l’objet dont elle parle n’est pas constitué d’autre chose que de cette parole. Il en est le support neutre. Sa réalité n’a aucune importance. Le journalisme se regarde en elle, en tant qu’il est l’ultime réalité, comme l’institution se regarde dans l’oeuvre qu’elle a déterminée dans son être d’oeuvre. Mais pour conserver une fiction de réalité, on parlera, par exemple, de phénomène de société. Un phénomène de société est une créature fictionnelle journalistique, que le journalisme fait passer pour le réel, et dont par conséquent il s’estime déontologiquement tenu de parler. La nature de certaines oeuvres d’art est homologue à la nature du réel journalistique. Les deux sont faits l’un pour l’autre.

Dans la représentation qu’il se fait de lui-même, de sa place dans la société, l’art a parfois du retard. L’écart entre la manière dont il se pense et ce qu’il est tient à la fois à l’intérêt, à l’inertie mentale, au manque de distance. Certains de ceux qui parlent de la création contemporaine le font comme si rien n’avait changé depuis XIXe siècle : on continue à entretenir le mythe de la marginalité, de l’avant-garde, de la rupture, dela lutte contre la censure, de l’artiste incompris, etc. ce discours présente l’avantage de trouver un écho immédiat dans l’esprit du public, qui connaît l’histoire de l’art pour l’essentiel jusqu’en 1914 (et encore), et à qui on a appris les malheurs de Van Gogh ou les tribulations de Verlaine et Rimbaud. La position de la critique de combat en est d’autant plus délicate.

La marginalisation de la critique de combat tient aussi à l’élargissement de la notion d’objet culturel, qui accompagne la disparition des hiérarchies et l’effacement de la valeur. N’importe quoi est culturel. Il y a une culture d’entreprise, une culture de quartier. Un match de football, un tag, constituent des objets culturels au même type qu’une représentation d’OEdipe roi ou L’Annonciation de Léonard de Vinci. La culture n’est plus que la manifestation d’une particularité ou d’une idiosyncrasie, quelle qu’en soit l’étendue : pays, classe sociale, entreprise, individu. Dès lors, il n’y a plus que des particularités qui ont une totale légitimité à s’exprimer, et toutes ces formes d’expression ont autant de valeur les unes que les autres. La culture des banlieues n’a rien à envier à la culture bourgeoise, par exemple. Et, de même, un écrivain, un artiste, non seulement est le porte-parole d’une multitude de cultures, celle de son milieu d’origine, de sa nationalité, de sa région, de son quartier, de sa sexualité (il doit bien y avoir quelque chose comme une culture homosexuelle), mais il est à lui tout seul une petite culture. Et, en cela, il est justifié. Dans le monde contemporain, presque tout est culturel, et tout ce qui est culturel est respectable a priori. Dans un tel contexte, toute critique portée contre un produit culturel quelconque ne peut qu’être suspecte. On la soupçonne de provenir d’un ennemi de la culture. Or, la culture est progressiste, tout spécialement, bien sûr, la culture contemporaine. Comme chacun sait, c’est par manque de culture, par refus d’admettre l’autre qu’on devient raciste ou fasciste. La conclusion est évidente : le polémiste est un fasciste. L’argument est devenu banal. Il est efficace. Les mots de fasciste ou de réctionnaire permettent d’intimider les critiques qui voudraient se montrer un peu trop mordants.

Le politiquement correct n’est que la manifestation caricaturale de cette nouvelle exigence de respectabilité, qui, dans le champ artistique, se substitue à la respectabilité bourgeoise, bien entendu honnie par tout artiste digne de ce nom. Il consiste,dans les faits, à placer au-dessus de toute critique, forcément douteuse, tout membre d’une minorité ou d’un groupe considéré comme opprimé : femme, Noir, Juif, homosexuel, immigré. Il est devenu courant que la remise en cause d’un cinéaste Juif ou d’une romancière, même argumentée, soit considérée comme suspecte d’antisémitisme ou de machisme. À la limite, tous les créateurs constituent une minorité opprimée, qu’il est scandaleux d’attaquer. Le critique n’est plus que l’auxiliaire de l’oppression sociale.

Le lien est constamment établi, dans les publications culturelles, entre le caractère idiosyncrasique de l’objet culturel, et son caractère rebelle. On pourrait résumer cette idée de la manière suivante : puisque l’artiste exprime son individualité, il est en rupture avec l’ordre social. Il s’agit de refuser l’évidence, à savoir que l’individu est la valeur essentielle des sociétés modernes, et que, dans ces sociétés, on ne cesse de consommer des représentations de singularités individuelles, de célébrer la différence individuelle en soi. "C’est mon choix" et "Je suis comme ça" deviennent les derniers mots de l’éthique comme de l’esthétique. Et ce type d’affirmation est aussi une manière de prévenir toute objection. Rien à objecter, puisque l’objection ne peut travailler que sur des généralités. L’individu est en soi, et il n’y a rien d’autre à en dire. Il ne s’agit que de le montrer. Là encore, le conformisme envers les valeurs dominantes tient à se faire passer pour révolte.

En même temps, toujours soucieux de montrer sa différence, hanté par le mythe de la révolte, l’objet culturel prend souvent soin de ne pas se présenter comme une affirmation. Sa présence, à elle seule, constitue une remise en cause. Il est une non-valeur. D’où sans doute le succès contemporain de tout ce qui, dans les arts plastiques ou en littérature, incarne cette non-valeur, déchets, excréments, rebuts divers. La non-valeur oppose sa résistance au monde des valeurs, elle signifie la résistance obstinée de l’idiosyncrasie jusque dans ses moindres manifestations. L’art est merde (éventuellement) parce qu’il ne se soucie pas de valoir quelque chose, mais d’être, dans sa différence. Il est symptomatique que des termes comme beau, beauté, aient été totalement évacués du discours contemporain sur l’art. D’autres leitmotive les ont remplacés, en particulier le terme interroger. Il est devenu rarissime de trouver un texte de présentation d’un artiste, ou d’une pièce de théâtre, qui ne comporte pas le terme interroger. On peut interroger à peu près n’importe quoi. Ce type de cliché signe le discours académique contemporain, dans ce qu’il a de plus naïvement idéologique, et par conséquent de plus périssable. Mais, là encore, le critique de combat paraît obsolète : comment nier ce qui n’affirme rien ? Comment critiquer ce qui prétend n’être que remise en cause ?

Le discours universel de la rébellion et de la remise en question permet aussi de poser quelques pièges rhétoriques au critique de combat. "Vous êtes un rebelle ?", lui dit-on, avec l’air de vouloir le flatter. Mais alors, n’est-il pas semblable à ceux qu’il attaque ? Et s’il leur est semblable, sa rébellion n’a pas de signification. Au fond, il ne se rebelle que pour être comme tout le monde. Il n’est qu’une manifestation parmi d’autres d’un système dont il ne saurait, par conséquent, proposer une analyse pertinente. Jadis, on rejetait les hurluberlus, les excentriques, les différents, on les plaçait hors de la communauté pour ne pas les entendre. Aujourd’hui, c’est l’inverse. Le champ manifeste une faculté d’agrégation universelle, et pour faire taire quelqu’un, on ne dit plus : il n’est pas comme nous, mais il est des nôtres. On n’imagine même pas qu’on puisse ne pas prétendre à la rébellion, mais simplement exercer une fonction critique, qui n’implique pas le recours au mythe de la marginalité.

![[Chronique] Le critique et son double (1), par Pierre Jourde](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)

« je suis vivant et vous êtes morts » (philippe k. dick)

toute la différence entre art et culture est là.

l’art est l’instant d’où jaillit l’oeuvre, ce n’est même pas l’oeuvre, l’oeuvre n’est qu’une trace succincte que les marées effaceront tôt ou tard, quelle que soit sa cote mondaine.

le reste, c’est de l’exploitation mercantile.

Ça c’est d’la pensée or’ginale !

ça n’a rien d’original.

d’autre part, la pensée n’étant qu’un phénomène mécanique, il est illusoire de croire que ce qui sort de sa production puisse être un tant soit peu original. encore faut-il pour cela se donner la peine d’observer le phénomène et, pour cela, s’en extraire.

vive le beau !

vive la poésie !

vive cadiot et prigent au Goncourt ! ouf !

merci pour ces bonnes nouvelles !

Ils l’auront un jour, le Goncourt, peut-être… Le jour où votre éditeur à tous les trois verra les actions Gallimard augmenter de 20 % de son capital……….. Comme ça, ça fera 100%. Pour le reste, oui, vive la poésie !

GMS, concernant la distinction art/culture n’exagérons rien. En effet, je pense plutôt que l’art est la création – disons la subjectivité (à définir) – et que la culture est la diffusion… Et si aujourd’hui, la culture est menacée en France, l’art prendra de la valeur. A moins que ce soit l’inverse, peut-être que c’est l’art qui est menacé avec des propos comme les vôtres et la culture aussi. Quant à la mort, je ne vois pas ce qu’elle vient faire ici, en dehors d’être un fantasme ou d’exercer une fascination qui conduit les oeuvres « à signes » vers le réduit théologique. Vous savez le coup de Malraux : le 21 è siècle sera religieux ou pas et bien on y est, dans le religieux, même si on ne veut pas se l’avouer et la poésie, depuis Tarkos, est composé à 80 % de catholiques romains qui se la jouent éthique protestante… Ah le dieu poésie et les mystères de son élocution. Mais encore faut-il à croire à ce dieu ? Moi qui suis athée, j’avoue, que je trouve cela divertissant (au sens du divertissement pascalien). Voilà, j’ai parié. Perdu ? Gagné ? I don’t Know. L’important, c’est peut-être de participer… Dieu, je m’en fous… Comme dit Deleuze, un athée, c’est quelqu’un qui pense que dieu existe, mais pour qui ce n’est pas un problème. Voilà, je m’en fous.

Moi, je l’avoue christiphe, j’ai arrêté de prêter attention à ce qu’écriy gmc. Tellement de choses seraient à revoir, aussi bien celles que tu pointes, que ce qu’il appelle mécanique de la pensée (sorte de vision naïve au premier degré du déterminisme) etc…

Petite rectification : Malraux n’a jamais dit cela, ou encore jamais dit que le XXIème serait spirituel. il s’en est même défendu.

Qui l’a dit ? Ou qui a dit qu’il l’avait dit ? Ou alors, j’ai rêvé… Peu importe… En tout cas, on y est dans le spirituel religieux refoulé, dénié… Ceci dit être Claudel, c’est mieux que d’être nul… J’adore « les cinq grandes odes ».

quelle rigolade!!! elle est belle la critique libre, incapable de supporter la contradiction!!

nous revoilà au bon vieux temps de la censure, quel pub pour la liberté d’expression!!!

alors les sarkozystes, ça fait quel effet de se voir tels qu’on est ?

GMC, tu confonds sans doute le fait d’avoir des opinions et le fait de « critiquer ». Ceci dit, je n’ai pas l’impression que sur ce site, l’expression de tes opinions soit censurée et que tu ne sois pas libre de dire ce que tu penses selon tes opinions. Lis ou relis l’article de Fabrice Thumerel : « Libr critique dans l’espace littéraire numérique ». Il propose ici qu’on partage des points de vue, compte tenu d’un enjeu théorique qu’il expose clairement… Dis autrement, toi, par exemple, tu veux jouer aux petits chevaux avec les règles du jeu des échecs (je prends volontairement un exemple de jeux de société traditionnels)…

« la pensée n’étant qu’un phénomène mécanique »

gmc, peux-tu développer ceci, s’il te plaît ?

Par exemple « les sarkozystes », ça c’est une opinion, et peut-être même une insulte.

Fais gaffe, quand même, tu es lourd.

« Tu es lourd », ça, c’est mon opinion et ce n’est pas une critique.

non, monsieur fiat, « les sarkosystes » à cet instant, ce n’est pas une opinion, c’est un constat découlant d’une situation de fait et d’un comportement.

Oui, un constat comme on dit un constat de police.

manifestement, après relecture de votre commentaire, christophe fiat, vous n’avez pas vu que le commentaire précédent le vôtre venait d’être supprimé ainsi que le poème qui vous était adressé. (pour le poème, il est sur le blog gmc, il s’intitule « sans activité funéraire »).

Ce que j’aimerai c’est que vous gmc, alliez, sur votre site pour poster. Je me verrai autrement dans l’obligation de vous mettre comme indésirable. Vous pouvez ensuite dire ce que vous voulez, m’accuser de ce que vous voulez.

Tout simplement, vous ne venez aucunement ici pour dialoguer, ou bien tenter de partager de la différence, mais seulement postuler votre idée, et ceci d’une manière agressive, notamment assez régulièrement à mon encontre.

donc bonjour chez vous.

Ce qu’il vous faut, gmc, c’est un public.

Or cela se trouve.

Vous ne pouvez pas reprochez aux gens de ne pas goûter votre poésie à sa juste valeur. C’est absurde.

Merci à tous ceux qui animent cette rubrique « Commentaires » en respectant les règles du débat artistique et intellectuel. Ceux qui relèvent du « pas-trop-logique » et viennent parasiter le site, nous sommes effectivement obligés, comme l’a dit Philippe, de les ranger parmi les « indésirables ». Et tant pis si nous sommes traités de « sarkosystes » (tous ceux qui nous connaissent en rient encore…) !

Au reste, pour en revenir au texte de Pierre Jourde, ce qui est bien la moindre des choses : le comportement de gmc illustre parfaitement celui que le critique décrit comme courant dans le milieu = « tous ceux qui ne pensent pas comme moi ou qui n’admirent pas mes écrits sont des réacs, des fachos… des sarkosystes [ça c’est nouveau !]… »

Laurence Parisot, présidente du Medef

» Un jour, le Medef sera synonyme d’avant-garde. »

Libération, le 13 Mars 2008

Preuve, s’il en était encore besoin, que la notion d' »avant-garde » est bel et bien récupérée par les pouvoirs politico-médiatico-marchands…

ça me donne envie de relire La littérature sans estomac:-)

Oui, faites-le, ça n’a pas perdu une ride !

il n’est pas comme nous, mais il est des nôtres.

« il est des nOOOOOOO O oooooo tres

il a bu son verre comme les ZOOOOOOoooooo tres »

jusqu’à quelle lie ?

(et , de l’estomac , il en diantre faut pour digérer les lies !)

Je dois dire, quant à moi, que je suis assez étonné de voir que vous plébiscitiez » La littérature sans estomac « , très bon livre , qui ne s’en prend malheureusement qu’à des livres sur lesquels nous serons tous d’accord pour dire que c’est de la grosse daube ( Begbeider, Angot et toute la clique médiatique ). Ce livre de salubrité publique pèche néanmoins sur l’étrange chapitre consacré à la poésie d’alors, que je n’ai pas compris. Je ne vois pas de quelle poésie Pierre Jourde parle.

Beaucoup plus polémique et qui met le doigt là où ça fait mal me paraît être le livre de Domeck, « Artistes sans art », parce que là l’auteur s’en prend aux figures fallacieuses de l’avant-garde, qui s’autoproclament comme telles, à ceux qui ont compris le filon que c’était de mimer et d’édulcorer les grandes avancées du XXème, notemment Buren, qui, dixit Domeck et de mémoire, a réussi son coup en traitant de réactionnaires tous ceux qui disaient que son oeuvre n’avait aucune pertinence.

Vous voyez où je veux en arriver, le problème de la « valeur », qui étrangement revient dans l’article ci-dessus et j’avoue que là je ne comprends plus.

« l’écrivain-essayiste défend une conception de la critique qui trouve son fondement dans une réflexion sur la valeur littéraire. »

Si j’ai bien compris, Fabrice et Philippe, vous ne vous retrouvez pas là-dedans. Suis-je dans le vrai ?

L’entreprise de Pierre Jourde est complémentaire de la nôtre : libre et critique, il défend l’autonomie de la création comme de la critique contre l’emprise marchande – et comme nous il apprécie Domecq. Son point de départ est également une réflexion sur la notion de « valeur littéraire », vitale si l’on veut résister à une « vie littéraire » qui brouille de plus en plus les cartes…

Mais il est vrai que nos jugements sur la littérature actuelle peuvent diverger et que notre rôle à nous est plus d’accompagner tous ceux qui contribuent à la vitalité de la littérature contemporaine, beaucoup plus nombreux qu’on veut bien l’accepter – et de ce point de vue je rejoins ton avis, Yves, comme celui du précédent intervenant.

La discussion aura bientôt lieu avec Pierre. À suivre, donc !