Alfred Jarry, Ubu roi, dossier par François Mouttapa, Gallimard, collection Folio+Collège, n° 56, 2019, 192 pages, 2,90 €. [De Matthieu Gosztola, lire Alfred. Harry. Critique et sciences à l’aube du XXe siècle. Lire également : le dossier Joyeux Jarryversaire, et en particulier la présentation de l’ouvrage collectif dirigé par Patrick Besnier]

Dans l’édition Folio+Collège de Cyrano de Bergerac, « Edmond Rostand [est] raconté par Sarah Bernhardt » : « […] Souvenez-vous de 1897… quelle année exceptionnelle ! Je crée votre Samaritaine et vous présente Coquelin qui incarne Cyrano quelques mois plus tard. Je ne suis pas dans la distribution, mais j’interpréterai Roxane à New York en 1900. La légende prétend même que, un soir, je me suis glissée dans le costume de votre héros pour une représentation exceptionnelle ! Car, oui, je peux tout jouer. Pour preuve, à ma demande, vous écrivez L’Aiglon : le personnage, le fils de Napoléon, a vingt ans quand j’en avoue cinquante-sept ; il est blond et je suis rousse comme l’incendie… mais vous savez bien que je fais des prodiges ! Vous avez instillé dans cette pièce les mêmes ingrédients que dans Cyrano : héroïsme, amour, fierté, guerre, mélancolie… c’est un succès, mais comment se remettre d’un triomphe aussi fulgurant et disproportionné que celui de Cyrano ? En 1901, c’est la consécration : vous êtes le plus jeune élu à l’Académie française et vous prononcez, pour votre entrée, un discours plein de panache. […] »

Dans l’édition Folio+Collège de Roméo et Juliette, « William Shakespeare [est] raconté par son ami Richard Burbage » : « […] Entre 1590 et 1593, il écrit des pièces historiques et des comédies, comme Titus Andronicus, les trois parties d’Henri VI, Richard III, La Mégère apprivoisée. C’est à ce moment-là que nos destins se croisent et que nous nous lions d’amitié. Je suis célèbre depuis que j’ai vingt ans et j’interprète les grandes figures du théâtre élisabéthain, mais mes succès les plus notables, je les dois à William qui m’a donné les rôles-titres d’Hamlet, Othello, Richard III, Le Roi Lear, Roméo et Juliette. Quel répertoire ! En 1592, nous appartenons tous les deux à la troupe du Lord Chambellan et nous jouons devant la reine. […] »

Qui fut Jarry ? Pour ne pas rompre, en une certaine  manière, avec la – belle – convention de la collection Folio+Collège, donnons la parole à l’un de ses meilleurs amis, Eugène Demolder, qui écrit cette « notice » dans L’Art moderne (n° 11), en 1902 (Jarry mourra cinq ans plus tard) : « Alfred Jarry est un des écrivains les plus curieux de la nouvelle génération. Il y a un diable, un savant et un profond artiste dans ce petit Breton parisianisé, aux cheveux noirs, dont les yeux perçants et vifs scrutent avec ténacité et perspicacité les hommes et les choses, et dont la bouche esquisse des sourires si ironiques. Jeune encore, il a donné les choses les plus diverses et les plus inattendues, sautant de caricatures féroces, si puissantes qu’elles paraissent du Daumier écrit, à des phrases décrivant avec […] magnificence les temps néroniens. Son style fort, salé, énergique, – et, quand il le veut, d’un hermétisme rare, – jongle avec les brillants écus de Rabelais ou avec les médailles de bronze de Tacite. Jarry aime les

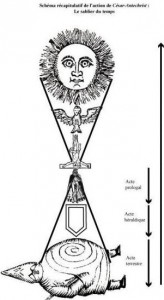

manière, avec la – belle – convention de la collection Folio+Collège, donnons la parole à l’un de ses meilleurs amis, Eugène Demolder, qui écrit cette « notice » dans L’Art moderne (n° 11), en 1902 (Jarry mourra cinq ans plus tard) : « Alfred Jarry est un des écrivains les plus curieux de la nouvelle génération. Il y a un diable, un savant et un profond artiste dans ce petit Breton parisianisé, aux cheveux noirs, dont les yeux perçants et vifs scrutent avec ténacité et perspicacité les hommes et les choses, et dont la bouche esquisse des sourires si ironiques. Jeune encore, il a donné les choses les plus diverses et les plus inattendues, sautant de caricatures féroces, si puissantes qu’elles paraissent du Daumier écrit, à des phrases décrivant avec […] magnificence les temps néroniens. Son style fort, salé, énergique, – et, quand il le veut, d’un hermétisme rare, – jongle avec les brillants écus de Rabelais ou avec les médailles de bronze de Tacite. Jarry aime les marionnettes : il en a fabriqué de prodigieuses […]. Son premier livre parut en 1894 au Mercure de France : Les Minutes de sable mémorial. En 1895, la même librairie édita César Antéchrist (c’est là deux bouquins des plus curieux) et, en 1896, le fameux Ubu Roi, la sanglante et bouffonne satire du « pignouf » contemporain, la flagellante personnification de l’égoïsme bourgeois. Grand succès ! Armand Silvestre prôna Ubu. Le 10 décembre 1896 la pièce fut jouée au théâtre de l’Œuvre. Apothéose et scandale ! […] En 1897, Jarry publia au Mercure de France un livre bizarre : Les Jours et les Nuits, roman d’un déserteur, et, chez l’éditeur Fort, un recueil de nouvelles […] : L’Amour en visite. En 1899, le Mercure de France distribua un roman singulier tiré à un petit nombre d’exemplaires autographiés : L’Amour absolu. La Revue blanche réédita Ubu Roi en 1900 avec, en complément, Ubu enchaîné. Puis elle donna le beau roman Messaline où l’on trouve les pages […] les plus colorées qu’on ait écrites par ces temps de « quo vadisme » sur l’ancienne Rome. Enfin paraîtra […] un nouveau roman : Le Surmâle ; j’assure que le h

marionnettes : il en a fabriqué de prodigieuses […]. Son premier livre parut en 1894 au Mercure de France : Les Minutes de sable mémorial. En 1895, la même librairie édita César Antéchrist (c’est là deux bouquins des plus curieux) et, en 1896, le fameux Ubu Roi, la sanglante et bouffonne satire du « pignouf » contemporain, la flagellante personnification de l’égoïsme bourgeois. Grand succès ! Armand Silvestre prôna Ubu. Le 10 décembre 1896 la pièce fut jouée au théâtre de l’Œuvre. Apothéose et scandale ! […] En 1897, Jarry publia au Mercure de France un livre bizarre : Les Jours et les Nuits, roman d’un déserteur, et, chez l’éditeur Fort, un recueil de nouvelles […] : L’Amour en visite. En 1899, le Mercure de France distribua un roman singulier tiré à un petit nombre d’exemplaires autographiés : L’Amour absolu. La Revue blanche réédita Ubu Roi en 1900 avec, en complément, Ubu enchaîné. Puis elle donna le beau roman Messaline où l’on trouve les pages […] les plus colorées qu’on ait écrites par ces temps de « quo vadisme » sur l’ancienne Rome. Enfin paraîtra […] un nouveau roman : Le Surmâle ; j’assure que le h éros tient les promesses du titre. Entre-temps Jarry a publié en 1899 le Petit Almanach du Père Ubu et en 1901, chez Vollard, l’Almanach du Père Ubu pour le XXe siècle. Il a fondé avec Remy de Gourmont, en 1894, l’Ymagier, et collabora aux cinq premiers numéros. Jarry a donné des vers et de la prose à différents périodiques. Aujourd’hui, on remarque fort ses « Spéculations » et ses « Gestes » à la Revue blanche. L’homme « privé » est très habile pêcheur à la ligne, cycliste remarquable et adroit tireur » [Cf. Alastair Brotchie, Alfred Jarry, une vie pataphysique, traduit de l’anglais par Gilles Firmin, révision par Thieri Foulc (titre original : Alfred Jarry: A Pataphysical Life, MIT Press, 2011), Les Presses du réel, collection « Hors série », 2019.]

éros tient les promesses du titre. Entre-temps Jarry a publié en 1899 le Petit Almanach du Père Ubu et en 1901, chez Vollard, l’Almanach du Père Ubu pour le XXe siècle. Il a fondé avec Remy de Gourmont, en 1894, l’Ymagier, et collabora aux cinq premiers numéros. Jarry a donné des vers et de la prose à différents périodiques. Aujourd’hui, on remarque fort ses « Spéculations » et ses « Gestes » à la Revue blanche. L’homme « privé » est très habile pêcheur à la ligne, cycliste remarquable et adroit tireur » [Cf. Alastair Brotchie, Alfred Jarry, une vie pataphysique, traduit de l’anglais par Gilles Firmin, révision par Thieri Foulc (titre original : Alfred Jarry: A Pataphysical Life, MIT Press, 2011), Les Presses du réel, collection « Hors série », 2019.]

Selon Alastair Brotchie, « [t]oute l’histoire culturelle du XXe siècle » reconnaîtra à Jarry un « rôle clé ». Parmi ses admirateurs (la liste est loin d’être exhaustive) : Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Filippo Tommaso Marinetti, Tristan Tzara, Louis Aragon, Antonin Artaud, André Breton, Robert Desnos, René Daumal, Julio Cortâzar, Eugène Ionesco, Jacques Prévert, Raymond Queneau, Boris Vian, Umberto Eco, Italo Calvino, Georges Perec, William Burroughs, Philip K. Dick, Roberto Bolaño, Guy Debord, Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Gilles Deleuze, Jean Baudrillard…

Mais il est vrai que ce que l’on retient ordinairement de Jarry aujourd’hui, c’est Ubu. Inépuisable matière à glose, comme en témoigne le stimulant La philosophie d’Ubu de Daniel Accursi (Presses universitaires de France, collection Perspectives critiques, 1999). Ubu, c’est-à-dire Ubu roi (1896). Ubu cocu (1897), Ubu enchaîné (1900) et Ubu sur la Butte (1906) étant – relativement – tombés dans l’oubli.

Ubu roi fut d’abord représenté au Théâtre des Pantins, comme le rappelle, dans la Revue Blanche, en post-scriptum à la « Quinzaine Dramatique » d’Alfred Athis du 1er février 1898, un article signé F. (vraisemblablement Félix Fénéon) : « Le Théâtre des Pantins, après avoir figuré la vie voluptueuse et la vie ascétique de Thaïs, dans le Paphnutius traduit par M. A.-F. Hérold [sic] du latin de l’abbesse Hroswitha, reprend l’Ubu Roi de M. Jarry. Les personnages, sauf le principal, qui est de la main dramaturge, sont sculptés dans une sorte de mastic par M. Pierre Bonnard ; le roi de Pologne, l’infant Bougrelas, tel qu’une courge, mais si agile, le tzar, tous luttent d’horreur avec le texte, et la reine de Pologne, de charme ; les palotins explosent à souhait, cependant que le capitaine Bordure zigzague en rouge éclair et que se déchaîne la musique de M. Claude Terrasse. La voix de Mme Louise France s’adapte à la mère Ubu, de M. Jacotot au roi de Pologne, de M. Jarry au père, de Mlle Fanny Zaessinger à la reine et au capitaine Bordure. Et l’applaudissement est unanime. »

Si la représentation d’Ubu roi au Théâtre des Pantins ne déchaîna nulle invective, « le 10 décembre 1896 », a rappelé Demolder dans sa « notice », Ubu roi fut joué « au théâtre de l’Œuvre. Apothéose et scandale ! »

Pour mesurer la portée de ces mots (Demolder aurait pu être bien plus disert), il nous faut « revivre la scène ». Et c’est possible grâce à Alastair Brotchie * : « Gémier surgit brusquement, le ventre énorme, le visage masqué, et en défonçant la cheminée il profère le premier mot de la  pièce : « Merdre ! » […] [L]es réactions indignées furent immédiates. « De tous les points de la salle, un formidable tumulte de protestations s’était vite levé, tumulte mêlé de cris, de sifflets, de miaulements, d’ululements et d’aboiements, et qui ne trouvait que trop de prétextes à se renouveler constamment, dans les grossièretés ignominieuses de presque toutes les phrases du dialogue », rapporta un critique. Quelques spectateurs quittèrent les lieux. D’autres se mirent à échanger des invectives si violentes que, sur scène, les acteurs s’arrêtèrent durant un quart d’heure. On s’échangeait des variations baroques sur « le mot ». Le spectacle était maintenant dans la salle. Agitant son chapeau, Willy s’exclamait : « Enchaînons ! » Dans son souvenir, la moitié du public était enthousiaste, et l’autre prise de fureur. Jean de Tinan encourageait simultanément les deux camps par des applaudissements bruyants et des sifflements aigus. Mais cette fois, Gémier s’était armé d’une trompe de tramway pour s’imposer au public. Il parvint à rétablir un peu de calme, mais à chaque « Merdre ! » – et il y en avait – le tumulte reprenait. À l’un d’eux, un spectateur répondit « Mangre ! », suscitant l’hilarité générale. Le gros critique Francisque Sarcey, qu’une jeune femme derrière lui qualifia de « vieux con », quitta la salle à la fin du premier acte. Le digne Jules Lemaître

pièce : « Merdre ! » […] [L]es réactions indignées furent immédiates. « De tous les points de la salle, un formidable tumulte de protestations s’était vite levé, tumulte mêlé de cris, de sifflets, de miaulements, d’ululements et d’aboiements, et qui ne trouvait que trop de prétextes à se renouveler constamment, dans les grossièretés ignominieuses de presque toutes les phrases du dialogue », rapporta un critique. Quelques spectateurs quittèrent les lieux. D’autres se mirent à échanger des invectives si violentes que, sur scène, les acteurs s’arrêtèrent durant un quart d’heure. On s’échangeait des variations baroques sur « le mot ». Le spectacle était maintenant dans la salle. Agitant son chapeau, Willy s’exclamait : « Enchaînons ! » Dans son souvenir, la moitié du public était enthousiaste, et l’autre prise de fureur. Jean de Tinan encourageait simultanément les deux camps par des applaudissements bruyants et des sifflements aigus. Mais cette fois, Gémier s’était armé d’une trompe de tramway pour s’imposer au public. Il parvint à rétablir un peu de calme, mais à chaque « Merdre ! » – et il y en avait – le tumulte reprenait. À l’un d’eux, un spectateur répondit « Mangre ! », suscitant l’hilarité générale. Le gros critique Francisque Sarcey, qu’une jeune femme derrière lui qualifia de « vieux con », quitta la salle à la fin du premier acte. Le digne Jules Lemaître  hésitait : « C’est une plaisanterie, n’est-ce pas ? » […] Sosthène [Morand] […] proférait des menaces et des insultes en chinois et en arabe, et de ses bras infinis en paraissait saupoudrer les fauteuils. […] À la fin du premier acte, Gémier s’avança sur le devant de la scène pour crier un autre « Merdre ! ». Sa présence en imposa au public, qui resta coi, puis applaudit, mais le brouhaha repartit après la pause. […] Finalement, précise Georges Rémond, « Gémier Ubu roi, majestueux, vint, une dernière fois, à la rampe, leva, de dessus son noble visage, le masque en poire triangulaire qui obturait son nez et, cette fois, d’une voix claire, roulant comme le tonnerre et les tambours, impérieuse comme celle d’Hercule entrant chez Augias, clama : “Merrrrdrrrrre”. Puis, son masque à la main, déclara : “La pièce que nous venons de représenter est de M. Alfred Jarry !” » Nouveau tumulte. Le rideau tomba, il n’y eut pas de rappels, la salle fut éclairée par intermittences pour essayer de calmer le public. Les altercations continuèrent, avec parfois des coups de poing, et un usage fréquent du « mot ». La police fut appelée à la rescousse pour que le théâtre soit évacué. »

hésitait : « C’est une plaisanterie, n’est-ce pas ? » […] Sosthène [Morand] […] proférait des menaces et des insultes en chinois et en arabe, et de ses bras infinis en paraissait saupoudrer les fauteuils. […] À la fin du premier acte, Gémier s’avança sur le devant de la scène pour crier un autre « Merdre ! ». Sa présence en imposa au public, qui resta coi, puis applaudit, mais le brouhaha repartit après la pause. […] Finalement, précise Georges Rémond, « Gémier Ubu roi, majestueux, vint, une dernière fois, à la rampe, leva, de dessus son noble visage, le masque en poire triangulaire qui obturait son nez et, cette fois, d’une voix claire, roulant comme le tonnerre et les tambours, impérieuse comme celle d’Hercule entrant chez Augias, clama : “Merrrrdrrrrre”. Puis, son masque à la main, déclara : “La pièce que nous venons de représenter est de M. Alfred Jarry !” » Nouveau tumulte. Le rideau tomba, il n’y eut pas de rappels, la salle fut éclairée par intermittences pour essayer de calmer le public. Les altercations continuèrent, avec parfois des coups de poing, et un usage fréquent du « mot ». La police fut appelée à la rescousse pour que le théâtre soit évacué. »

Pour mesurer les répercussions qu’eut cette soirée, répercussions qui feront et la postérité de Jarry et le succès de scandale qui  l’accompagna, sa brève vie durant (comme fut accompagnée, pour d’autres méfaits*, son amie et confidente Rachilde), il nous faut nous plonger dans la presse et les publications de l’époque. Ainsi, Félix Duquesnel (1832-1915), chroniqueur du Gaulois, romancier puis directeur de théâtres, écrit dans Le Gaulois (n° 5514, 12 décembre 1896) : « Pour une fois, par hasard, où j’aurai mis mon pied dans le théâtre de l’Œuvre, – ce qui peut-être me portera chance –, j’aurai assisté à un spectacle qui n’est point banal, mais manque vraiment d’antisepsie, car la désinfection s’impose. J’avais ouï dire qu’Ubu Roi était une farce extraordinaire, un divertissement de dilettante d’avant-garde, sorte de chef-d’œuvre de fantaisie truculente – que sais-je encore ? On nous promettait bizarre flambée et comique en verdeur ! Hélas ! j’ai simplement assisté à l’exhibition d’une fumisterie enfantine, dont la fantaisie consista surtout dans l’emploi réitéré du mot fameux de Cambronne. Or ce mot original et héroïque, quand le héros de Waterloo le jeta en réponse aux Anglais, a paru simplement malpropre alors qu’il fut le point culminant et répété d’un dialogue. Quant au divertissement, il a été médiocre et ne m’a pas communiqué le feu sacré, en dépit de « la chandelle verte », qui coula, toute la soirée, en stalactites sinistres. Ce spectacle de « Marionnettes désolantes » qui a la

l’accompagna, sa brève vie durant (comme fut accompagnée, pour d’autres méfaits*, son amie et confidente Rachilde), il nous faut nous plonger dans la presse et les publications de l’époque. Ainsi, Félix Duquesnel (1832-1915), chroniqueur du Gaulois, romancier puis directeur de théâtres, écrit dans Le Gaulois (n° 5514, 12 décembre 1896) : « Pour une fois, par hasard, où j’aurai mis mon pied dans le théâtre de l’Œuvre, – ce qui peut-être me portera chance –, j’aurai assisté à un spectacle qui n’est point banal, mais manque vraiment d’antisepsie, car la désinfection s’impose. J’avais ouï dire qu’Ubu Roi était une farce extraordinaire, un divertissement de dilettante d’avant-garde, sorte de chef-d’œuvre de fantaisie truculente – que sais-je encore ? On nous promettait bizarre flambée et comique en verdeur ! Hélas ! j’ai simplement assisté à l’exhibition d’une fumisterie enfantine, dont la fantaisie consista surtout dans l’emploi réitéré du mot fameux de Cambronne. Or ce mot original et héroïque, quand le héros de Waterloo le jeta en réponse aux Anglais, a paru simplement malpropre alors qu’il fut le point culminant et répété d’un dialogue. Quant au divertissement, il a été médiocre et ne m’a pas communiqué le feu sacré, en dépit de « la chandelle verte », qui coula, toute la soirée, en stalactites sinistres. Ce spectacle de « Marionnettes désolantes » qui a la prétention d’être reflet de Shakespeare, et comme une parodie de Macbeth, qui abrite ses grossièretés derrière des formes de vieux langage, pour se donner un parfum rabelaisien, n’est en somme qu’une farce de mauvais goût, et vraiment un homme de sens commun ne saurait prendre au sérieux cette mystification de collégien en goguette, où le curé de Meudon, pas plus que le grand tragédien anglais, n’ont rien à voir. – Ils ont même dû être bien étonnés que leurs noms aient été mêlés à l’aventure, – si toutefois il est des étonnements posthumes. Le public, lui, a paru écœuré ; le mieux qu’il eût pu faire eût été de prendre la porte, le silence des peuples étant la véritable leçon des Rois, fussent-ils Ubu ; il a préféré protester par des hurlements de chien et miaulements de chats, assortis. […] Il est inutile, d’ailleurs, de s’arrêter plus longtemps sur de pareilles misères, elles sont au-dessous de toute critique, et le public, en somme, en a fait bonne justice, avec les bordées de sifflets qui ont accompagné le baisser du rideau, mêlant leurs notes aiguës à quelques applaudissements ironiques. La pièce ne devait avoir qu’une seule représentation ; si cependant on se décidait à en donner une seconde, tout me porte à croire que ce ne pourrait être qu’à la Salpêtrière. Est-ce à dire, toutefois, qu’une soirée comme celle-ci soit inutile ; non certes, elle contribuera, peut-être, par ses excès même, à un réveil du sens commun, et nous fera enfin sortir, tous, tant que nous sommes, de notre indifférence idiote, et de notre nonchalante lâcheté ; car il serait vraiment temps d’avoir le courage de secouer le joug des mots, d’échapper au snobisme des impuissances et des malpropretés ; et de repousser la tyrannie trop subie des raseurs prétentieux, grands perfectionneurs de l’ennui ! »

prétention d’être reflet de Shakespeare, et comme une parodie de Macbeth, qui abrite ses grossièretés derrière des formes de vieux langage, pour se donner un parfum rabelaisien, n’est en somme qu’une farce de mauvais goût, et vraiment un homme de sens commun ne saurait prendre au sérieux cette mystification de collégien en goguette, où le curé de Meudon, pas plus que le grand tragédien anglais, n’ont rien à voir. – Ils ont même dû être bien étonnés que leurs noms aient été mêlés à l’aventure, – si toutefois il est des étonnements posthumes. Le public, lui, a paru écœuré ; le mieux qu’il eût pu faire eût été de prendre la porte, le silence des peuples étant la véritable leçon des Rois, fussent-ils Ubu ; il a préféré protester par des hurlements de chien et miaulements de chats, assortis. […] Il est inutile, d’ailleurs, de s’arrêter plus longtemps sur de pareilles misères, elles sont au-dessous de toute critique, et le public, en somme, en a fait bonne justice, avec les bordées de sifflets qui ont accompagné le baisser du rideau, mêlant leurs notes aiguës à quelques applaudissements ironiques. La pièce ne devait avoir qu’une seule représentation ; si cependant on se décidait à en donner une seconde, tout me porte à croire que ce ne pourrait être qu’à la Salpêtrière. Est-ce à dire, toutefois, qu’une soirée comme celle-ci soit inutile ; non certes, elle contribuera, peut-être, par ses excès même, à un réveil du sens commun, et nous fera enfin sortir, tous, tant que nous sommes, de notre indifférence idiote, et de notre nonchalante lâcheté ; car il serait vraiment temps d’avoir le courage de secouer le joug des mots, d’échapper au snobisme des impuissances et des malpropretés ; et de repousser la tyrannie trop subie des raseurs prétentieux, grands perfectionneurs de l’ennui ! »

Ainsi, Henri-Simon Schwabacher dit Henri Duvernois (1875-1937), romancier, dramaturge et scénariste, écrit dans La Presse (n° 1661, 14 décembre 1896) : « De la représentation l’on a tout dit. Mais après… après… une migraine féroce d’abord. Les sifflets vrillent la cervelle, martyrisent le tympan. Fâcheux mode de protestation ; ne pourrait-on en trouver un qui énervât un peu moins ? Et dans le sommeil Ubu vous poursuit avec sa double gibbosité, son accent plaintif, son crâne en poire. Heureux encore ceux qui ont pu rentrer chez eux, se sont couchés et ont essayé de dormir malgré un cauchemar. Mais les critiques, ceux qui ont bonnement exécuté ou ceux qui ont été forcés de déchiffrer la pensée de l’auteur, de tirer quelque chose de ce tumulte, d’extraire une phrase de ce charivari formidable, quel martyre ! »

Ainsi, Edmond Stoullig (1845-1918), directeur de la Revue d’art dramatique, écrit dans Les Annales du Théâtre et de  la Musique, vingt-deuxième année, 1896 (Ollendorff, 1897) : « Elle ne fut pas drôle – oh ! mais pas drôle du tout, – la farce guignolesque qu’un jeune homme, presque un enfant, M. Alfred Jarry a fait représenter sous le titre d’Ubu Roi, au théâtre de l’Œuvre, où elle était annoncée « truculente », et attendue comme telle avec quelque curiosité ; elle a produit un effet piteux : celui-là, seul, que pouvait produire une semblable mystification. On ne s’est point fâché, on a pris la chose comme il la fallait prendre : en riant, et puisque l’innocent auteur d’Ubu Roi avait totalement oublié de divertir son public, celui-ci a tâché de se divertir lui-même ; à partir du second acte, la soirée n’a été dans la salle qu’une suite de lazzis, dont le moins spirituel était assurément moins inepte, et surtout moins écœurant, que ce qui se disait sur la scène. Que s’y disait-il donc ? – « M… » presque à chaque phrase. Et c’est par là et aussi par les changements de décors, remplacés par des pancartes indicatrices, que le jeune fumiste s’est posé, mais oui, en descendant de Shakespeare… Pauvre Will ! Tenons compte à M. Gémier des efforts qu’il a faits sous le masque et qui – ce n’est assurément pas sa faute – n’ont guère été couronnés de succès. Puis, glissons sur cette inutile et fâcheuse soirée d’Ubu Roi. Ce n’est pas seulement que ça soit sale, mais ça tient de la place. »

la Musique, vingt-deuxième année, 1896 (Ollendorff, 1897) : « Elle ne fut pas drôle – oh ! mais pas drôle du tout, – la farce guignolesque qu’un jeune homme, presque un enfant, M. Alfred Jarry a fait représenter sous le titre d’Ubu Roi, au théâtre de l’Œuvre, où elle était annoncée « truculente », et attendue comme telle avec quelque curiosité ; elle a produit un effet piteux : celui-là, seul, que pouvait produire une semblable mystification. On ne s’est point fâché, on a pris la chose comme il la fallait prendre : en riant, et puisque l’innocent auteur d’Ubu Roi avait totalement oublié de divertir son public, celui-ci a tâché de se divertir lui-même ; à partir du second acte, la soirée n’a été dans la salle qu’une suite de lazzis, dont le moins spirituel était assurément moins inepte, et surtout moins écœurant, que ce qui se disait sur la scène. Que s’y disait-il donc ? – « M… » presque à chaque phrase. Et c’est par là et aussi par les changements de décors, remplacés par des pancartes indicatrices, que le jeune fumiste s’est posé, mais oui, en descendant de Shakespeare… Pauvre Will ! Tenons compte à M. Gémier des efforts qu’il a faits sous le masque et qui – ce n’est assurément pas sa faute – n’ont guère été couronnés de succès. Puis, glissons sur cette inutile et fâcheuse soirée d’Ubu Roi. Ce n’est pas seulement que ça soit sale, mais ça tient de la place. »

Ainsi, Gaston Stiegler, collaborateur du Matin (il fera en 1901, avec la bénédiction de Jules Verne, un tour du monde en soixante-trois jours suivi avec passion par le public), écrit dans La Revue socialiste (tome XXV, janvier-juin 1897) : « Un mot sur Ubu roi, que l’on a sifflé avec éclat au théâtre de l’Œuvre. C’est une satire fécale et naïve contre les rois, gent brutale, cupide et grande exploiteuse de peuples. Je ne reprocherai pas à cette farce son excessive grossièreté, encore que la grossièreté ne soit nullement de mon goût. Il faut se rappeler que les satiriques les plus puissants, Aristophane, Swift, Rabelais, Voltaire, s’en sont servis et en ont tiré parfois des effets extraordinaires de comique. Mais dans Ubu roi, M. Alfred Jarry n’a mis aucune invention, rien qui soit neuf. Toutes ses scènes ont traîné dans les opérettes ; nous en avons les yeux et les oreilles rebattus. Et puis, pourquoi une comédie guignolesque ? Le genre guignol convient à des enfants : il les amuse par son énormité même. Mais il n’a aucune chance de plaire à des grandes personnes dont le goût mieux formé a besoin d’apprécier des finesses et des nuances. »

fécale et naïve contre les rois, gent brutale, cupide et grande exploiteuse de peuples. Je ne reprocherai pas à cette farce son excessive grossièreté, encore que la grossièreté ne soit nullement de mon goût. Il faut se rappeler que les satiriques les plus puissants, Aristophane, Swift, Rabelais, Voltaire, s’en sont servis et en ont tiré parfois des effets extraordinaires de comique. Mais dans Ubu roi, M. Alfred Jarry n’a mis aucune invention, rien qui soit neuf. Toutes ses scènes ont traîné dans les opérettes ; nous en avons les yeux et les oreilles rebattus. Et puis, pourquoi une comédie guignolesque ? Le genre guignol convient à des enfants : il les amuse par son énormité même. Mais il n’a aucune chance de plaire à des grandes personnes dont le goût mieux formé a besoin d’apprécier des finesses et des nuances. »

Achevons notre « revue de presse » par ce savoureux compte rendu anonyme paru dans L’Art moderne (n° 29, 19 juillet 1897) : « M. Alfred Jarry, seul parmi les jeunes gens de notre génération, a déjà produit le chef-d’œuvre Ubu Roi. Nous nous souvenons de sa représentation. Inoubliable spectacle ! Nos aïeux se battirent à Hernani ; Tannhäuser fut pour nos pères l’occasion d’une extrême frénésie ; Ubu Roi nous permet de ne rien leur envier. Les dates de ces trois « premières » constituent en l’histoire morale de notre siècle de précieux et importants instants. M. Jarry a le génie de l’Idiotisme. Il ne faut pas l’oublier en lisant Les Jours et les Nuits. « Mais c’est stupide ! » m’affirmait quelqu’un. – « Évidemment ! – ai-je répondu – et c’en est la beauté ! » Le Père Ubu n’est grand que parce qu’il assume l’imbécillité de tou[s] […]. Nous concevons aisément que les procédés de M. Jarry étonnent et déconcertent. Il n’y a en lui ni pureté, ni éloquence, ni pathétique, ni grâce et cependant, en dépit de la langue rudimentaire et des conceptions obscures, nous ressentons à l’entendre des instants de trouble et d’indéfinissable impression. M. Jarry a apporté du neuf. Certains sybarites estimeront cette nouveauté quelque peu stercoraire. Saurai-je assez leur répéter qu’ils ont tort et m’autorisera-t-on à leur rappeler qu’un de nos sculpteurs les plus émérites excellait, étant enfant, à ciseler avec habileté des étrons ! »

* La publication de son roman Monsieur Vénus.

![[Livre] Matthieu Gosztola, Pour saluer la parution d'Ubu roi dans Folio+ Collège](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2019/05/JarryFolioCollegeBackG.jpg)

![[Livre] Matthieu Gosztola, Pour saluer la parution d’Ubu roi dans Folio+ Collège](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2019/05/band-JarryFolioCollege.jpg)