Redisons-le pour tous ceux qui nous ont rejoints depuis peu : Libr-vacance ne propose nullement une sélection « cool » de livres-de-vacances : c’est une invitation à méditer-rêver-pester de façon libr&critique… En ce début août, dans nos Libr-brèves, une spéciale BEURARD-VALDOYE et un retour en vidéos sur « Les Écrits numériques #4 » ; après avoir lu en zigzaguant, des Libr-lectures les plus diverses (livres intéressants dont nous n’avons pu rendre compte jusqu’à présent, parus entre le printemps 2018 et l’été 2019)… [Libr-vacance 2]

Libr-brèves

► Patrick Beurard-Valdoye, À travers Le Cycle des exils : Lectures / Rencontres le vendredi 13 septembre à 20h30, au Vélo Théâtre, à Apt / tarif : 5 €

Les cris poétiques (hors série) de Patrick Beurard-Valdoye

Une invitation de Alt(r)a Voce / Florence Pazzottu

Le samedi 14 septembre à 17h, au cipm : Le Cycle des exils : qu’est-ce que c’est que cette histoire ? [tarif : 3€ | soutien : 5 €]

Autour de Patrick Beurard-Valdoye : Jaqueline Merville(écrivain et dramaturge) et Jean de Breyne (écrivain et fondateur des Cris poétiques) qui introduiront la soirée ainsi que Florence Pazzottu (poète et cinéaste) et Michaël Batalla (poète et directeur du Cipm) qui liront quelques extraits des premiers volumes du Cycle. Patrick Beurard-Valdoye donnera ensuite une performance intitulée Artaud chez les Irlandais (extrait du huitième livre, en chantier).

Patrick Beurard-Valdoye donne forme depuis les années 1980 à l’une des œuvres majeures de la poésie contemporaine, que Libr-critique suit depuis sa création (entretien avec Philippe Boisnard). Vaste épopée de la construction européenne, Le Cycle des exils compte aujourd’hui 7 volumes publiés. Le dernier en date, Flache d’Europe aimants garde-fous, a paru en mars 2019 aux éditions Flammarion.

♦ Dans l’attente des projections en festivals, voici le teaser d’un magnifique portrait du poète Patrick Beurard-Valdoye, film d’Isabelle Vorle projeté à la Maison de la poésie le 23 mars dernier : Vibes & Scribes

► En ligne, les communications des Écrits du numérique #4 (21 mars 2019), parmi lesquelles : « Arts, littératures et formes numériques du livre » par Lucile Haute, artiste et enseignante-chercheuse.

En lisant, en zigzaguant

► « Je cherche au long de mes plages la différence entre l’écrit et le lisible, entre le lisible et le visible. »

lisible et le visible. »

« La différence entre le poème et le reste n’est pas une différence linguistique. De prétendus poèmes ne sont pas des poèmes. […] De bons, voire d’excellents poèmes n’ont ni l’allure ni la facture de ce que l’on appelle, faute d’avoir accepté mille réflexions passées et présentes, ou d’avoir opté passionnément pour l’ignorance, un poème » (Dominique Meens, L’Île lisible, P.O.L, hiver 2018, p. 76).

► « Nous voulons du chaud. Que l’on crève de chaud. Qu’il n’y ait plus que ça. La chaleur. […] Plus ça viendra et plus la chaleur nous couvrira de toute part. C’est nous qui le voulons. Nous et nous seuls. Nous voulons vivre où ça chauffe. Où ça bouillonne. […] Nous voulons cuire. Nous voulons la cuisson des corps. Que ça nous brûle au-dehors et aussi en dedans. […] Que l’on ne soit plus que des générations de têtes brûlées » (Charles Pennequin, Gabineau-les-bobines, pp. 200-201 : cf. ci-dessous).

Libr-lectures

► Marianne Simon-Oikawa, Les Poètes spatialistes et le cinéma, Nouvelles éditions Place, printemps 2019, 112 pages, 10 €, ISBN : 978-2-376280460.

Place, printemps 2019, 112 pages, 10 €, ISBN : 978-2-376280460.

Pour le couple renommé Ilse (née en 1927) et Pierre Garnier (1928-2014), le cinéma constitue « un des possibles de la poésie » (p. 12), dans la mesure où « les mots doivent être vus » (Œuvres poétiques, éditions des Vanneaux, t. 1, 2008, p. 78) ; d’autre part, ces chefs de file du spatialisme conçoivent la poésie comme une pratique cinétique. D’où l’incursion de Pierre dans les domaines de la vidéo et du dessin animé, et les deux « ciné-poèmes » créés par Ilse en 1996, Voyage cosmique et Poème cinématographique.

♦♦♦♦♦

Dans ses Déplacements, recueil d’énoncés dénonciateurs, Claude Favre rappelle « l’expérience d’Énée, rêve d’une ville ouverte à tous les étrangers » (p. 35)… Hélas, nous sommes bien loin de l’hospitalité inconditionnelle que préconisait Derrida : nous assistons bien au contraire à l' »accélération des déplacements » (37)… Les chiffres dépassent l’entendement : « fin 2015, on compte 65,3 millions de déracinés » (39) , « déplacés de force ou migrants, 48 millions d’enfants, dans le monde »… La mondialisation produit en séries des millions d’exclus, qu’ils soient « réfugiés, migrants, exilés, demandeurs d’asile » (38)… D’où cette litanie de la misère que propose Claude Favre en 1672 assertions/respirations.

Le monde de la mondialisation est un monde ouvert, disent-ils. Or, peu de temps après la Chute-du-Mur (Berlin, 1989), c’est l’Occident qui fait dans le mur, qui s’emmure : « on finance la sécurisation de la frontière » (Carnets de murs, p. 51).

Que veut-on protéger ? Les Intérêts des dominants.

Que veut-on sécuriser ? Les Propriétés – toutes sortes de propriétés.

Logique : les ex-colonisateurs ne veulent pas être colonisés ; l’impérialisme n’est pas un humanisme.

Quel horizon s’en dégage-t-il ? Aucun autre horizon que celui de l’ostracisme et du différentialisme : « Une frontière, c’est ce qui permet de séparer une chose d’une autre chose, il faut séparer pour pouvoir faire une différence, pour pouvoir dire que l’un est l’un et que l’autre est l’autre », peut-on lire dans Exploration du flux de Marina Skalova, apologue critique qui traite la crise migratoire en télescopant les isotopies pour faire déraper les significations. Voici un exemple de la façon dont elle expose l’implacable logique d’exclusion immondialisée : « Il y a les migrations provoquées par les guerres, on appelle ça des exodes. Et il y a les migrations des barbares, on appelle ça des invasions. Les exodes, c’est quand beaucoup de gens partent en exil, et l’exil, c’est quand on peut demander l’asile. Pour demander l’asile, il faut un papier, une carte de vœux, une invitation. Sans invitation, on appelle ça une invasion » (16)…

« Bienvenue au Mirador, dernier-né d’une idée d’avenir », tel pourrait être le message délivré aux indésirables – emprunté à la toute récente dystopie de François Bizet, Dans les miradors, parue aux bien nommées Presses du réel.

♦ Claude FAVRE, Crever les toits, etc., suivi de Déplacements, Presses du réel/al dante, hiver 2018, 96 pages, 10 €, ISBN : 978-2-37896-034-6.

♦ Emmanuèle JAWAD, [carnets de murs], Lanskine, automne 2018, 56 pages, 12 €, ISBN : 979-10-90491-70-0. [Sur cette poésie qui fait le mur : ici]

♦ Marina SKALOVA, Exploration du flux, Seuil, printemps 2018, 70 pages, 12 €, ISBN : 978-2-02-139401-6. [Extrait LC]

♦ François BIZET, Dans le mirador, Presses du réel/al dante, hiver 2018, 96 pages, 10 €, ISBN : 978-2-37896-033-9.

♦♦♦♦♦

► Attaques, #2, Les Presses du réel/al dante, printemps 2019, 544 pages, 27 €, ISBN : 978-2-37896-089-6.

« La poésie est-elle une forme de résistance ? » (p. 127).

« C’est quand on va au tribunal

qu’on sait dans quel pays on vit »

(Jérémy Gravayat, p. 232).

À l’âge de la post- (histoire, vérité, politique, littérature, critique) qui croît sur un compost d’imposture, cette deuxième salve d’Attaques est la bienvenue parce que rare. Tous azimuts, bien entendu : de l’Europe à l’Amérique latine (Brésil, Argentine, Mexique, Vénézuela), en passant par l’Algérie, le Mozambique, la Palestine ou l’Iran… Et de convoquer tous moyens et tous domaines : textes théoriques/manifestaires, satiriques, polémiques, didactiques ou lyriques, entretiens, photographies et photomontages ; sphères poétique, politique, philosophique, socioculturelle, artistique…

satiriques, polémiques, didactiques ou lyriques, entretiens, photographies et photomontages ; sphères poétique, politique, philosophique, socioculturelle, artistique…

Entre autres et brièvement, sont interrogés / analysés / dénoncés :

– la violence de l’État, au service des dominants ;

– le concept de « nation », dont Rada Ivekovic nous invite à nous méfier (chimérique, elle « fonctionne à coups d’identifications et d’imaginaires commu-nautaires naturalisés ») ;

– le français comme langue de la domination : « Cette langue hautaine, arrogante, aveugle et coloniale qui fabrique une littérature subalterne autochtone au service des instituts français locaux » (Jalal El Haknaoui, p. 16) ;

– l’art de la rue, pas forcément subversif (Clemente Padin) ;

– la situation du Brésil : « nous sommes sortis du cycle du populisme de gauche rien que pour nous installer dans celui, dit « nouveau », du populisme de droite » (Horácio Costa, p. 111) ; au Brésil, « les institutions fonctionnent bien et mieux » – mais le texte sérié par André Valias est contaminé par un processus viral…

– l’art de perruquer, c’est-à-dire, en milieu professionnel, de détourner les moyens de production à des fins personnelles (Jan Middelbos)…

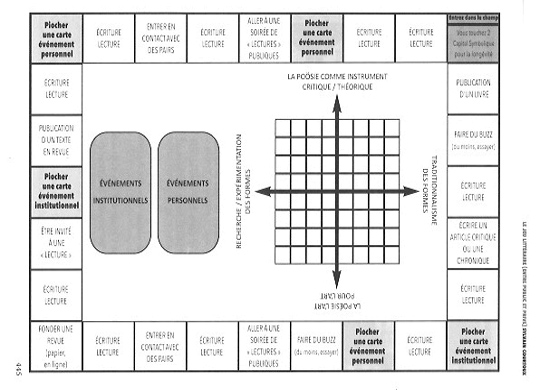

Au plan politique, saluons l’article de Laurent Cauwet sur le phénomène des Gilets jaunes, fustigeant la violence étatique comme le mépris de classe, y compris dans les milieux artistique et intellectuel – où, du reste, peu se sont exprimés sur le sujet. On regrettera seulement l’amalgame, courant à gauche, entre totalitarisme et fascisme – lequel correspond à une idéologie et des pratiques bien définies. Sans compter qu’il faut être vigilant et rigoureux dans l’usage d’une certaine terminologie : pour se faire l’auxiliaire d’un totalitarisme ultra-libéral ou propre au capitalisme financier, au plan des institutions politiques l’état français ne saurait encore être taxé de « totalitaire » – autoritaire, policier, voire illibéral plutôt. Au plan poétique, signalons le lyrique agencement répétitif de Claude Favre : sa « Caravane » est un chant universel en faveur des exilés et des exclus. Quant à Sylvain Courtoux, c’est le seul poète français à inventer des formes originales à partir de la sociologie critique : nourri des théories de Pierre Bourdieu, Bernard Lahire et de Howard Becker, en suivant les modèles du Jeu de l’oie et du Monopoly, il met à jour de façon ludique et subtile les fondements du Jeu littéraire.

► Véronique BERGEN, Tous doivent être sauvés ou aucun, éditions ONLIT, Bruxelles, automne 2018, 272 pages, 18 €, ISBN : 978-2-87560-102-5.

Toujours différente et toujours la même, avec la verve et l’inventivité verbale qui la caractérisent, cette fois Véronique Bergen nous fait vivre la folle histoire – dite « moderne » – de l’humanité à travers le regard lucidement halluciné de chiens célèbres, de la Révolution Française à l’austérité capitaliste en Grèce, en passant par l’extermination des Indiens, la fin de la Seconde Guerre Mondiale et la conquête spatiale (mémorable Laïka !)… Dans cet univers où l’on s’exprime en canidien standard, le regard porté sur les humains – dont s’avère consternante « la pauvreté spinocortico-connective » (116) – ne peut être que distancié (drôle, ironique, sarcastique, satirique) : « Quelle aberration de sacrifier deux pattes pour bipéder comme des autruches… De toutes les lubies, de toutes les tocades des humains, regarder des heures durant des images qui défilent sur un écran, se tartiner le visage de confit de bananes, courir sur place sur un tapis volant qui ne décolle jamais, manger avec des ustensiles qui blessent les aliments sont celles qui me darwinent à l’envers » (p. 9). Les translations concourent à l’effet d’étrangeté : à « bipéder » et « darwiner », ajoutons que le chien statistique, waf waf, etc. Homoncules, prenons en pour notre grade : « J’ai honte de votre manie narcissique, immature des autoportraits, de vos défécations de selfies » (10) ; « Ce n’est qu’au prix de la mort de l’homme que la planète aura chance de survivre ; la sélection naturelle cosmique exige son éradication » (35)…

caractérisent, cette fois Véronique Bergen nous fait vivre la folle histoire – dite « moderne » – de l’humanité à travers le regard lucidement halluciné de chiens célèbres, de la Révolution Française à l’austérité capitaliste en Grèce, en passant par l’extermination des Indiens, la fin de la Seconde Guerre Mondiale et la conquête spatiale (mémorable Laïka !)… Dans cet univers où l’on s’exprime en canidien standard, le regard porté sur les humains – dont s’avère consternante « la pauvreté spinocortico-connective » (116) – ne peut être que distancié (drôle, ironique, sarcastique, satirique) : « Quelle aberration de sacrifier deux pattes pour bipéder comme des autruches… De toutes les lubies, de toutes les tocades des humains, regarder des heures durant des images qui défilent sur un écran, se tartiner le visage de confit de bananes, courir sur place sur un tapis volant qui ne décolle jamais, manger avec des ustensiles qui blessent les aliments sont celles qui me darwinent à l’envers » (p. 9). Les translations concourent à l’effet d’étrangeté : à « bipéder » et « darwiner », ajoutons que le chien statistique, waf waf, etc. Homoncules, prenons en pour notre grade : « J’ai honte de votre manie narcissique, immature des autoportraits, de vos défécations de selfies » (10) ; « Ce n’est qu’au prix de la mort de l’homme que la planète aura chance de survivre ; la sélection naturelle cosmique exige son éradication » (35)…

► Grégoire CABANNE, Michel, Leïla (Lui, Elle, Toi), éditions MF, coll. « Inventions », printemps 2019, 224 pages, 15 €, ISBN : 978-2-37804-013-0.

Dans sa préface qui multiplie les références au discours savant, l’auteur présente ainsi son projet : « Le pari de Michel, Leïla est de raconter une histoire sans aucune narration, uniquement thématisée par le titre […], et la détermination quasi-arbitraire de deux pronoms » – le pronom étant du reste « la marque de l’homme dans le langage ». Ainsi : Lui, Elle, Toi, qui font parfois Eux : « Et ils se marièrent / et n’eurent qu’autant / d’enfants » (139). C’est dire qu’il s’agit ici de parodier et détourner les clichés romanesques, de redonner vie aux lieux communs au moyen de dérapages plus ou moins contrôlés : « Il est / capitaine / de désindustrialisation » ; « Il voit la vie / par le bout d’une / sornette » ; « Il a les poings suspensifs »… Et parfois, au passage, des clins d’œil appuyés à ce que l’on appelle des références littéraires : « Il a six trous bleus / au côté gauche / de l’arme droite » (Rimbaud) ; « Elle écrit / ton nom / sur des murs de nuages » (Éluard)… Et, bien entendu, les diverses variations de ces micropoèmes demandent à être prolongées ad libitum.

Dans sa préface qui multiplie les références au discours savant, l’auteur présente ainsi son projet : « Le pari de Michel, Leïla est de raconter une histoire sans aucune narration, uniquement thématisée par le titre […], et la détermination quasi-arbitraire de deux pronoms » – le pronom étant du reste « la marque de l’homme dans le langage ». Ainsi : Lui, Elle, Toi, qui font parfois Eux : « Et ils se marièrent / et n’eurent qu’autant / d’enfants » (139). C’est dire qu’il s’agit ici de parodier et détourner les clichés romanesques, de redonner vie aux lieux communs au moyen de dérapages plus ou moins contrôlés : « Il est / capitaine / de désindustrialisation » ; « Il voit la vie / par le bout d’une / sornette » ; « Il a les poings suspensifs »… Et parfois, au passage, des clins d’œil appuyés à ce que l’on appelle des références littéraires : « Il a six trous bleus / au côté gauche / de l’arme droite » (Rimbaud) ; « Elle écrit / ton nom / sur des murs de nuages » (Éluard)… Et, bien entendu, les diverses variations de ces micropoèmes demandent à être prolongées ad libitum.

► Christophe ESNAULT, Mordre l’essentiel, éditions Tinbad, printemps 2018, 336 pages, 26 €, ISBN : 979-10-96415-13-7.

Une bien belle invitation, même s’il est moins question ici de cul que de culot : l’écrivain invisible qui moud l’essence-ciel – par ailleurs homme-surnuméraire – s’attaque à notre monde lisse : « Comme vous avez besoin de vous rassurer ! Vous vous jetez sur vos rasoirs et votre savon à peine sorti du lit. Ça en dit long… Vous ne supportez pas votre propre odeur. Une femme ne se déshabille jamais devant qui que ce soit sans avoir préalablement gommé sa pilosité » (p. 29). Monde du simulacre et du Tout-à-l’Ego : « Savonne ton ego avec tes propres vomissures » (11)… L’écrivain contemporain n’est pas épargné, vu les actuelles « règles du Je » : « Le Moi s’éparpille s’immisce dégouline sur la tartine de sa création littéraire » (71)… Qu’à cela ne tienne, optimisons notre pouvoir de séduction et prenons soin de notre névrose (fiches pratiques offertes !).

Une bien belle invitation, même s’il est moins question ici de cul que de culot : l’écrivain invisible qui moud l’essence-ciel – par ailleurs homme-surnuméraire – s’attaque à notre monde lisse : « Comme vous avez besoin de vous rassurer ! Vous vous jetez sur vos rasoirs et votre savon à peine sorti du lit. Ça en dit long… Vous ne supportez pas votre propre odeur. Une femme ne se déshabille jamais devant qui que ce soit sans avoir préalablement gommé sa pilosité » (p. 29). Monde du simulacre et du Tout-à-l’Ego : « Savonne ton ego avec tes propres vomissures » (11)… L’écrivain contemporain n’est pas épargné, vu les actuelles « règles du Je » : « Le Moi s’éparpille s’immisce dégouline sur la tartine de sa création littéraire » (71)… Qu’à cela ne tienne, optimisons notre pouvoir de séduction et prenons soin de notre névrose (fiches pratiques offertes !).

De culot et d’humour, celui qui n’aurait « pas voulu être un écrivain raté ordinaire » (chap. VIII) n’en manque pas. Il en faut pour nous donner à mordre l’essentiel de ses publications les plus diverses en revues entre 2004 et 2018 : ce « livre résolument post-Dada » (4e de couverture) va jusqu’à nous livrer des « quatrièmes d’imposture » et des couvertures fantaisistes (Naître et autres domaines dans lesquels j’aurais dû m’abstenir ; Respirer c’est déjà cautionner un système ; Démantèlement de la structure paradisiaque en vue de satisfaire les actionnaires…).

Mais que cela ne vous empêche pas de répondre à cette question cruciale : « L’homme libre dont personne ne peut prouver scientifiquement l’existence, est-il lui aussi répertorié dans des bases de données informatiques ? » (310).

► Alain MARC, Actes d’une recherche. Carnet 1986-2019, Z4 éditions, coll. « La Diagonale de l’écrivain », juin 2019, 306 pages, 14,50 €, ISBN : 978-2-490595-47-1. [Écouter un extrait]

[Écouter un extrait]

Au fil des décennies, le poète du cri cherche sa voie/voix, la renforce, l’améliore, portant son attention à « l’organisation de la voix intérieure » (p. 139), au rythme, au « jeu phonique et sonique » (149), à la posture… Un exemple : « Lire la tête en bas, ou renversée à l’arrière, gosier écrasé. Et voir comment le corps réagit, comment le geste influe sur la voix, sur la lecture » (179). L’auteur/le noteur s’interroge sur l’articulation entre poétique et politique, développe une poésie existentielle qui doit beaucoup à la poésie spatiale et concrète, et s’oppose au formalisme : « C’est une poésie du dit et non du dire, une poésie du sens et non de la forme. C’est le sens, des mots même, qui fait rythme, et non les syllabes voyelles et consonnes… » (131). L’ensemble est stimulant ; on lui pardonnera juste l’aspect disparate ou redondant de certains passages, tout comme son rapport traditionnel à la langue : « La langue de Christian Prigent est une sorte d’argot anglophonisé » (225).

► Charles PENNEQUIN, Gabineau-les-bobines, P.O.L, novembre 2018, 208 pages, 18 €, ISBN : 978-2-8180-4631-9. [Un extrait]

« l’écrit est un bruit prolétaire. un bruit prolétaire

est un son qui ne cherche pas à reprendre les discours »

(Les Exozomes, P.O.L, 2016, p. 71).

Si, à la fin surtout, on retrouve celui qui fait merdRer la langue avec son oralité  syncopée et ses Agencements Répétitifs Névralgiques (ARN), toutefois le dépaysement est grand pour les lecteurs de Charles Pennequin : exit l’emmerdReur que l’on connaît, celui qui fulmine contre les grands-écrivains, les foulosophes et zinzintellectuels, les graveurs de marbre et penseurs à majuscules… Cette fois le discursif a cédé le pas au narratif : la retrempe aux origines permet à celui qui merdRe de laisser émerger avec une certaine tendresse tout un monde populaire, celui des années 70 et 80 − et par là même affleurer un « nous » possible, celui d’une communauté authentique.

syncopée et ses Agencements Répétitifs Névralgiques (ARN), toutefois le dépaysement est grand pour les lecteurs de Charles Pennequin : exit l’emmerdReur que l’on connaît, celui qui fulmine contre les grands-écrivains, les foulosophes et zinzintellectuels, les graveurs de marbre et penseurs à majuscules… Cette fois le discursif a cédé le pas au narratif : la retrempe aux origines permet à celui qui merdRe de laisser émerger avec une certaine tendresse tout un monde populaire, celui des années 70 et 80 − et par là même affleurer un « nous » possible, celui d’une communauté authentique.

Comme un lointain écho à Jésus la Caille de Carco, Gabineau-les-bobines fait ainsi revivre des personnages hauts en couleur aux savoureux sobriquets (Momo, Lulu, Gégène, Peigne-Cul, le Grand- et le Petit-séquin, Nono, la Tchitchette, Avec-plaisir, etc.), avec le parler et les habitudes sociales de ce microcosme du Cambraisis : le « maroilles arrosé de grands Picon » (30), les jardins ouvriers et leurs pigeons, les blagues de Cafougnette, les virées en 4L, le « toubaque à Gégène » (198)…

![[Livres - News] Libr-vacance (3)](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)

![[Livres – News] Libr-vacance (3)](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2017/08/band-Libr-vacance.jpg)