Où est allé Dieu ? s’écria-t-il [l’insensé], je vais vous le dire. Nous l’avons tué… vous et moi ! […] Mais comment avons-nous pu faire cela ? Comment avons-nous pu vider la mer ? Qui nous a donné une éponge pour effacer l’horizon ? Qu’avons-nous fait quand nous avons détaché la chaîne qui liait cette terre au soleil ? Où va-t-elle maintenant ? Où allons-nous nous-mêmes ? Loin de tous les soleils ? Ne tombons-nous pas sans cesse ? En avant, en arrière, de côté, de tous les côtés ? Est-il encore un haut et un bas ? N’allons-nous pas errant comme un néant infini ?[i]

Dieu n’existe pas. S’il existe, c’est une brute.[ii]

1 Ce travail est une approche des formes diverses que le “mouvement de gravitation autour du soleil noir de l’athéisme”, selon l’expression de Jean-Luc Nancy[iii], revêt dans l’écriture romanesque contemporaine. Il y est question de ces récits souvent proches de l’essai, dans lesquels une réflexion est à l’œuvre qui explore la dimension de l’“après dieu” selon le mode narratif propre au roman – ce que Jacques Bouveresse appelle “la culture de l’émotion”[iv]. Pour les romanciers considérés, il ne s’agit pas tant, en effet, de combattre point par point le Dieu de l’Ancien ou du Nouveau Testament, que de donner la mesure d’une dramaturgie au sein de laquelle la foi et les croyances religieuses traditionnelles se montrent incapables d’intégrer la violence et l’absurdité du vécu. À travers de nouvelles histoires et de nouveaux mythes, se trouve ainsi peu à peu mis en place un “évangile” matérialiste auquel les romanciers ont conscience de contribuer.

2 L’organisation en quatre parties s’inspire du diagnostic de l’insensé : effacement de l’horizon (la non-finalité de la souffrance) ; interrogation sur le pouvoir (la matière érigée en principe premier) ; rupture de la chaîne (l’esprit vaincu et déclassé) ; éloignement de tous les soleils (le message du retrait, l’éthique du désœuvrement). Bien sûr, les frontières ne sont pas imperméables et les formes suggérées s’interpénètrent les unes les autres. Reprenant la métaphore “galactique” de Nancy, on peut dire cependant qu’elles constituent une constellation possible de l’imaginaire post-divin de notre modernité.

1. “Effacement de l’horizon” – la souffrance du monde

3 Les auteurs de cette première partie prennent acte d’une souffrance indéniable, omniprésente, et qui a perdu sa dimension rédemptrice. Avec l’effacement de l’horizon salvateur, c’est ainsi la figure d’un dieu  absolument bon et providentiel qui disparaît. C’est à cette forme d’athéisme que pense Ricœur dans la définition suivante : “L’athéisme signifie au moins la destruction du dieu moral, non seulement en tant que source ultime d’accusation, mais en tant que source ultime de protection, en tant que Providence”[v]. Sont mis en avant la ruine de toute économie du salut et le désabritement de l’homme exposé désormais aux caprices d’une universelle cruauté. Le sentiment qui domine est le désespoir ou le dégoût, en dépit de rares moments d’un bonheur qui se révèle toujours illusoire.

absolument bon et providentiel qui disparaît. C’est à cette forme d’athéisme que pense Ricœur dans la définition suivante : “L’athéisme signifie au moins la destruction du dieu moral, non seulement en tant que source ultime d’accusation, mais en tant que source ultime de protection, en tant que Providence”[v]. Sont mis en avant la ruine de toute économie du salut et le désabritement de l’homme exposé désormais aux caprices d’une universelle cruauté. Le sentiment qui domine est le désespoir ou le dégoût, en dépit de rares moments d’un bonheur qui se révèle toujours illusoire.

4 Il s’agit là de l’athéisme le plus répandu : comment un dieu parfaitement bon pourrait-il être à l’origine d’un monde où le bien est si rare et de si peu de poids par rapport au mal ? La seule transcendance qui subsiste chez Jourde, par exemple, est la transdescendance d’une irrémédiable noirceur : l’horizon a été englouti et la beauté est une exception qui confirme la règle. Dans cette forme d’athéisme axiologique, Dieu, s’il est figuré, est démissionnaire, suicidaire, ou cruel. C’est le dieu méchant, qui, selon Alfred Simon, pèse sur l’univers de Beckett : “Dieu s’est tué par méchanceté ; par haine de l’homme. Et s’il a fait l’homme à son image, alors Dieu s’est tué par haine de soi. Ce sado-masochisme de Dieu constitue le fond même du tragique moderne”[vi]. Ne subsiste désormais qu’un démiurge joueur et sadique[vii] comme dans Le Maître de jeu du canadien Sergio Kokis — peut-être est-ce d’ailleurs un aspect peu remarqué de la figure de l’enfant qui apparaît à la fin de chacun des deux actes d’En attendant Godot —, ou un dieu dépressif et démissionnaire, comme dans Ressemblances de Philippe Raymond-Thimonga, ou encore un dieu surnuméraire et oiseux comme cela est le cas dans L’Enquête de Philippe Claudel. Ce sont là des manières conséquentes d’envisager l’homme comme créature – où l’on retrouve, mais inversées, les thèses de Feuerbach : si, comme l’explique l’auteur de L’Essence du Christianisme, “la conscience de Dieu est la conscience de soi de l’homme”[viii], cette conscience se trouve médiatisée, cette fois, par une conscience de soi comme mal. Penché sur lui-même et son histoire individuelle ou historique, l’homme contemple, horrifié, sa corruption et sa perversité.

5 Volodine est un exemple sans concession de cette forme d’athéisme. Ses récits décrivent un monde défait, au bord de l’exhaustion, un monde en lambeaux où le sacré, sans rapport aucun avec le saint, est ramené à des formes primitives et brutales. Le pire n’est plus à craindre, il s’est déjà produit et le bien est un mal masqué. Dans Le Port intérieur, l’écrivain Breughel et sa compagne essaient d’échapper au “Paradis”, une organisation totalitaire qui les traque pour actes de dissidence. L’univers volodien décrit un combat déjà perdu, toute résistance aura été inutile ; c’est la fin de l’homme : “La population à deux pieds sans plume s’était dissoute dans le rien”[ix], ironise l’un des narrateurs de Des Anges mineurs en référence à l’idéalisme platonicien. La première phrase du Port intérieur souligne la volonté d’en finir avec l’histoire dès son commencement, celle de l’humanité, sans aucun doute, mais aussi celle du témoignage rédempteur ou explicatif : la narration à bout de souffle et à court de mots constitue souvent le registre dans lequel s’inscrivent les romans post-exotiques de Volodine :

commencement, celle de l’humanité, sans aucun doute, mais aussi celle du témoignage rédempteur ou explicatif : la narration à bout de souffle et à court de mots constitue souvent le registre dans lequel s’inscrivent les romans post-exotiques de Volodine :

La bouche tremble. On voudrait ne plus parler. On aimerait rejoindre l’ombre et ne pas avoir à décrire l’ombre. Le mieux serait de s’allonger dans l’amnésie, à la frange du réel, les yeux mi-clos, et d’être ainsi jusqu’au dernier souffle, momifié sous une pellicule trouble de conscience trouble et de silence.[x] (9)

6 Breughel, le narrateur du Port intérieur, déclare : “La férocité des relations entre les hommes m’a toujours donné passionnément envie de vomir” (48) et il veut crier son “dégoût de vivre” (53). Dans un extrait qui décrit le passage d’un typhon sur un asile tenu par des religieuses, Dieu est directement mis en cause :

Trépident les cordes vocales [des patientes]. En vain elles supplient. Les manifestations d’irrationnelles détresses n’inspirent aucun scrupule à l’ouragan. Quant aux religieuses, elles dorment ou elles somnolent dans le pavillon […]. Elles ne se dérangent jamais pour interrompre les petites insurrections nocturnes. Elles sont habituées […] Elles ont décidé de ne plus s’émouvoir. Elles attendent le matin. (217)

7  L’attente du matin signifie le refus de voir la nuit pour ce qu’elle est, c’est-à-dire une irrémédiable violence originaire, aveugle et cruelle, où le dieu du jour ne fait plus illusion. Dans Alto Solo, c’est encore un écrivain, dans lequel il faut reconnaître Volodine lui-même, qui contredit l’espérance béate des religieuses : “Lire un roman de Iakoub Khadjbakiro revenait souvent à voyager sans tenue de sauvetage, périlleusement, à travers les hantises et les hontes de notre temps, au cœur de ce que refoulent et nient les gens qui passent”[xi]. Puis, un peu plus loin : “Mais il [Iakoub] ne réussissait pas à mettre en page, sans métaphores, sa répugnance, la nausée qui le saisissait en face du présent et des habitants de ce présent” (33). Il ne faut pas se laisser abuser par ce “présent” : le narrateur d’Alto Solo parle du mal comme d’une fatalité[xii]: c’est “quelque chose “d’instinctif” qui “pousse les grandes masses humaines à cautionner ce qui promet la désolation et le carnage. Un élan mystérieux anime collectivement les esprits et les dévoie vers le pire” (35). Le lecteur entend le silène : le mieux est de ne pas être né ou, étant né, de disparaître le plus rapidement possible. À la fin du récit, Iakoub se suicide. L’importance du suicide par dégoût de soi et du monde se retrouve chez d’autres auteurs, notamment Philippe Claudel, Pierre Péju et Philippe Raymond-Thimonga.

L’attente du matin signifie le refus de voir la nuit pour ce qu’elle est, c’est-à-dire une irrémédiable violence originaire, aveugle et cruelle, où le dieu du jour ne fait plus illusion. Dans Alto Solo, c’est encore un écrivain, dans lequel il faut reconnaître Volodine lui-même, qui contredit l’espérance béate des religieuses : “Lire un roman de Iakoub Khadjbakiro revenait souvent à voyager sans tenue de sauvetage, périlleusement, à travers les hantises et les hontes de notre temps, au cœur de ce que refoulent et nient les gens qui passent”[xi]. Puis, un peu plus loin : “Mais il [Iakoub] ne réussissait pas à mettre en page, sans métaphores, sa répugnance, la nausée qui le saisissait en face du présent et des habitants de ce présent” (33). Il ne faut pas se laisser abuser par ce “présent” : le narrateur d’Alto Solo parle du mal comme d’une fatalité[xii]: c’est “quelque chose “d’instinctif” qui “pousse les grandes masses humaines à cautionner ce qui promet la désolation et le carnage. Un élan mystérieux anime collectivement les esprits et les dévoie vers le pire” (35). Le lecteur entend le silène : le mieux est de ne pas être né ou, étant né, de disparaître le plus rapidement possible. À la fin du récit, Iakoub se suicide. L’importance du suicide par dégoût de soi et du monde se retrouve chez d’autres auteurs, notamment Philippe Claudel, Pierre Péju et Philippe Raymond-Thimonga.

8 La Fortune de Sila[xiii] et L’origine de la violence[xiv] de Fabrice Humbert, doivent également être interprétés comme la condamnation sans appel d’une humanité corrompue par sa violence et sa perversité. Le contexte humbertien est, certes, très différent de celui de Volodine, mais le diagnostic reste le même : la violence s’inscrit chez les deux auteurs dans une fatalité à laquelle l’espèce humaine ne peut échapper. Pour Humbert, le monde ne cesse de vivre l’apocalypse de sa propre méchanceté et c’est toute notre modernité qui se retrouve complice et criminelle. Dans La Fortune de Sila, la fortune en question est celle, ironique, d’un jeune serveur noir humilié puis assassiné par un riche homme d’affaires. L’emploi du mot “fortune” révèle au lecteur l’aspect à la fois sordide et tragique d’un monde moralement indéfendable :

contexte humbertien est, certes, très différent de celui de Volodine, mais le diagnostic reste le même : la violence s’inscrit chez les deux auteurs dans une fatalité à laquelle l’espèce humaine ne peut échapper. Pour Humbert, le monde ne cesse de vivre l’apocalypse de sa propre méchanceté et c’est toute notre modernité qui se retrouve complice et criminelle. Dans La Fortune de Sila, la fortune en question est celle, ironique, d’un jeune serveur noir humilié puis assassiné par un riche homme d’affaires. L’emploi du mot “fortune” révèle au lecteur l’aspect à la fois sordide et tragique d’un monde moralement indéfendable :

Plus je réfléchis sur l’Histoire, plus je suis sensible à l’irrationnel, aux formes à la fois tribales et sauvages de nos sociétés, comme si des pulsions secrètes cherchaient en permanence à se libérer, n’attendant qu’une faille dans l’organisation sociale pour éclater. Hitler, sans doute inconsciemment, a trouvé la faille. (L’Origine de la violence 220)

9 L’auteur de La Fortune de Sila imagine une parodie sinistre de la cène au cours de laquelle les adorateurs se lient les uns aux autres autour d’un sacrifice : l’humiliation de Sila. Un message de violence barbare prend la place de l’amour universel et trouve là ses séides. À la fin du récit, tous se retrouvent à l’hôtel où eut lieu leur première rencontre. L’indifférence de chacun face à la brutalité de l’un des personnages, Ruffle, indifférence ou, plus exactement, acceptation tacite de l’humiliation de Sila, fait place à la destruction symbolique de l’hôtel où les protagonistes avaient dîné : “Tous ces gens étaient venus des pays les plus lointains pour étancher leur soif de carnage. Ils étaient ivres de leur massacre. […] Une jouissance barbare les prenait à détruire le monde ancien” (317). L’auteur souligne ainsi le cynisme des gagnants, celui, en l’occurrence, de Ruffle et Matthieu, qui font disparaître à coups de masse la scène du sacrifice originel sur lequel se bâtissent nos existences et notre bien-être, notre quête d’une puissance affranchie de toute dette : “Je me suis installé au sommet de la tour. Et personne ne m’en délogera” (310), affirme Matthieu. Victime d’une violence sacrificielle indéracinable, triomphante et déculpabilisée, Sila, en qui il est permis de voir une personnification de l’esclavage et des masses prolétarisées, a été éliminé en même temps que toute transcendance morale. Quant à Simon, trahi par Matthieu, renvoyé à sa propre insuffisance, à son manque d’agressivité, il abandonne “tous les combats” : “Il était heureux: il était vaincu” (317). Nous reviendrons plus loin sur ce bonheur de la défaite.

2. “Comment avons-nous pu…” – le déterminisme

10 Ici, c’est l’homme comme causa sui, donc comme volonté libre, qui se trouve mis en cause à travers l’expérience du corps vécu comme un massif de déterminations, comme une énergie qui abolit le privilège de la raison. On trouve une expression de cette forme de matérialisme chez des romanciers comme Régis Jauffret, Lorette Nobécourt et Bruce Bégout. C’est dans une nouvelle de ce dernier, intitulée “Jerrycan”[xv], que se trouve le passage suivant qui, privé à dessein de ponctuation, emporte le lecteur vers l’indistinct qui habite chacun :

Et cette énergie terrible qui par-delà le refoulement et la sublimation ne trouve aucun exutoire ni dedans ni dehors cette énergie sans frein venue des profondeurs abyssales du vouloir-vivre qui ne veut rien n’aspire à rien est son propre objet tout simplement énergie sans origine ni destination brute sévère catégorique qui meut le monde avec ses enroulements d’ADN ses architectures de protéines et d’acides nucléiques au service de nul maître et qui ceint chaque organe sensoriel le pousse à son extrême limite là où le sensible devient insensible qui n’est ni force ni forme ni lumière ni son ni figure mais substance originelle indistincte où s’abreuve chaque être cellulaire dans la chair gélatineuse du protoplasma immémorial énergie de vie et de mort comme un soufflet de forge qui ranime incessamment les brandons pourpres de la persévérance dans l’être (230-1).

L’inspiration est aussi bien schopenhauérienne que freudienne. Le désir y est représenté comme une “dé-dialectisation du mal ou du négatif”[xvi]. Une volonté aveugle est à l’œuvre qui inscrit le devenir dans la fatalité physico-chimique de la pulsion.

11 Les récits de Régis Jauffret se situent dans la même veine. Il faut les lire comme une véritable investigation heuristique de l’homme esclave de cette fatalité. Jauffret montre l’être humain mécaniquement agi par ses pulsions, qu’il s’agisse de la domination ou de la pulsion sexuelle. Dieu disparaît derrière la force aveugle, têtue, mécanique et répétitive d’une histoire individuelle marquée par la dictature de ce qu’on appelait les “passions” et que l’auteur désublimise pour les ramener à un instinct qui abaisse le désir au rang de besoin et qui est tout l’homme et tous les hommes. Connaître l’être humain, l’étudier, c’est comprendre et décrire la manière dont il est l’esclave de ses besoins, c’est nier toute dualité entre la res cogitans et la res extensa, c’est replacer l’existence dans une évolution biologique dont la tyrannie immémoriale se fait sentir à tous les instants ; c’est enfin mettre la matière avant l’esprit, démystifier la conscience et noyer le libre-arbitre dans l’océan démonté d’un ça indomptable, absurde, et qui gouverne tout. L’instance ultime, chez Jauffret, est bel et bien l’automatisme d’un ça qui rappelle le vouloir schopenhauérien dans son obsédante répétitivité. Pris dans un déterminisme imparable, l’homme est une machine régie par des lois sans causalité sinon celle, aveugle, d’un conatus universel et anonyme[xvii]. Dans un tel univers, Dieu, s’il “figure” encore, devient une projection psychobiologique vidée de tout contenu métaphysique et qui fait partie, au même titre que n’importe quel autre besoin, de “la machine infernale du vouloir vivre”[xviii], la liberté n’étant, explique Clément Rosset, qu’une « illusion”[xix]. Comme le déclare la narratrice de Substance, de Lorette  Nobécourt, “votre Dieu n’est rien d’autre qu’une expérience chimique et vous n’êtes rien de plus qu’un monde de cette expérience-là”[xx], une idée reprise par Thierry di Rollo dans son roman d’anticipation, Meddik : “Dieu le chimiste, le seul en lequel je crois – celui que je me suis créé il y a un peu plus de dix ans de cela”[xxi]. Dans le roman, l’apparition de Dieu prend la forme d’un éléphant – pourquoi pas, après tout, dans un monde où chacun voit l’univers selon ses désirs de destruction, exacerbés, dans le cas du personnage principal, par une savante pharmacopée. Il faut, explique le narrateur, “remplacer toutes les occurrences du mot ‘Dieu’ par celles de ‘mort’ ” : “Je hais le monde entier”, déclare un personnage, “parce que cela m’arrange et que cette sensation ne me déplaît pas”; il ajoute: “Cette boucherie dantesque m’appartient. D’une certaine manière, je la secrète, la provoque par ma seule nature d’être humain. Je ne peux pas refuser de prendre part au spectacle de ce que je suis” (14).

Nobécourt, “votre Dieu n’est rien d’autre qu’une expérience chimique et vous n’êtes rien de plus qu’un monde de cette expérience-là”[xx], une idée reprise par Thierry di Rollo dans son roman d’anticipation, Meddik : “Dieu le chimiste, le seul en lequel je crois – celui que je me suis créé il y a un peu plus de dix ans de cela”[xxi]. Dans le roman, l’apparition de Dieu prend la forme d’un éléphant – pourquoi pas, après tout, dans un monde où chacun voit l’univers selon ses désirs de destruction, exacerbés, dans le cas du personnage principal, par une savante pharmacopée. Il faut, explique le narrateur, “remplacer toutes les occurrences du mot ‘Dieu’ par celles de ‘mort’ ” : “Je hais le monde entier”, déclare un personnage, “parce que cela m’arrange et que cette sensation ne me déplaît pas”; il ajoute: “Cette boucherie dantesque m’appartient. D’une certaine manière, je la secrète, la provoque par ma seule nature d’être humain. Je ne peux pas refuser de prendre part au spectacle de ce que je suis” (14).

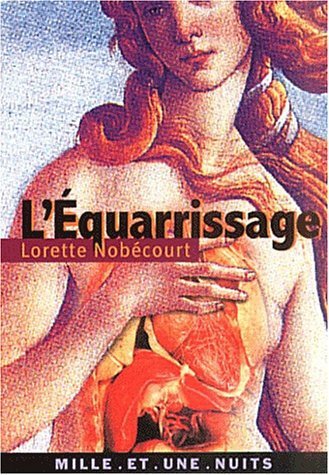

12 Dans L’Equarrissage[xxii] de Lorette Nobécourt, la narratrice retrace dans une compacité déchirante et fulgurante l’expérience d’une existence humaine ramenée à la conscience équarrie de sa substance-viande. Elle relate une scène fondatrice, une prise de conscience qui fait de la vision, non pas celle, rédemptrice, du divin en souci de sa création, mais celle, effroyable, du vivant réduit à sa chair sanguinolente. Mais s’il y a dépouillement et mise à nu (“La fête est finie” [15]), il y a aussi mise en forme de l’être-viande qui est la réalité fondamentale de l’humanité. Être, c’est mettre sa viande en forme, pour Nobécourt. C’est ce qu’illustre la couverture du livre : on y voit une Vénus de la Renaissance qui relève de sa main droite la peau de son abdomen pour montrer ses viscères. C’est résolument tournée vers le sujet, vers l’être humain, que la narratrice bâtit son récit, comme si elle désirait radicaliser la tâche des humanistes pour la mener à son terme qui est la matière-sujet. Dans ce contexte matérialiste et immoral, c’est donc aussi autour de l’acceptation de la mort, autre obsession de la Renaissance, que le récit est axé : “Les hommes ne veulent pas être libres tant c’est une charge qui relève de l’effroi. Ils ne veulent pas être libres parce qu’ils ne veulent pas se confronter au petit singe de la mort”, peut-on lire dans un autre texte de Nobécourt[xxiii]. Ou encore, replacée dans ce grand tout spinozien qu’est la matière et ses lois : “Nous n’étions que la multitude des modes à travers lesquels la substance déferlait.”[xxiv] Alors que la liberté est impossible chez Jauffret, elle est clairement recherchée chez Nobécourt : la liberté est chez celle-ci la réflexivité lucide d’une matière qui se sait mortelle. La différence est de taille : le matérialisme donne lieu à l’exigence d’une renaissance, chez Nobécourt.

effroyable, du vivant réduit à sa chair sanguinolente. Mais s’il y a dépouillement et mise à nu (“La fête est finie” [15]), il y a aussi mise en forme de l’être-viande qui est la réalité fondamentale de l’humanité. Être, c’est mettre sa viande en forme, pour Nobécourt. C’est ce qu’illustre la couverture du livre : on y voit une Vénus de la Renaissance qui relève de sa main droite la peau de son abdomen pour montrer ses viscères. C’est résolument tournée vers le sujet, vers l’être humain, que la narratrice bâtit son récit, comme si elle désirait radicaliser la tâche des humanistes pour la mener à son terme qui est la matière-sujet. Dans ce contexte matérialiste et immoral, c’est donc aussi autour de l’acceptation de la mort, autre obsession de la Renaissance, que le récit est axé : “Les hommes ne veulent pas être libres tant c’est une charge qui relève de l’effroi. Ils ne veulent pas être libres parce qu’ils ne veulent pas se confronter au petit singe de la mort”, peut-on lire dans un autre texte de Nobécourt[xxiii]. Ou encore, replacée dans ce grand tout spinozien qu’est la matière et ses lois : “Nous n’étions que la multitude des modes à travers lesquels la substance déferlait.”[xxiv] Alors que la liberté est impossible chez Jauffret, elle est clairement recherchée chez Nobécourt : la liberté est chez celle-ci la réflexivité lucide d’une matière qui se sait mortelle. La différence est de taille : le matérialisme donne lieu à l’exigence d’une renaissance, chez Nobécourt.

13 C’est également dans le contexte d’un fatum matérialiste que Nobécourt appelle aussi « la chimie liquide de l’esprit » [xxv], que prend place la nouvelle d’Améric Patricot intitulée “L’enfant liquide”[xxvi]. On y assiste à la revendication de l’humain par la substance, justement, par la matière et ses humeurs. On y prend également connaissance de la décision, sorte de révolte instinctive que dénonçait Nobécourt, de s’en détourner, de ne pas la voir, de se mentir. Laure, infirmière, s’est attachée à un garçon de 12 ans, le “petit garçon”, atteint d’un cancer incurable ; elle l’entoure “d’attentions inédites”. Mais le garçonnet meurt : “Laure trouvait que les pupilles du garçon se vidaient, petit à petit. Elle aurait voulu déceler dans ce phénomène quelque chose comme un éblouissement.” Afin de respecter la décision de la famille de retarder la descente du corps à la morgue, 24 heures s’écoulent avant que Laure soit en mesure d’accompagner la dépouille jusqu’à la morgue dans les sous-sols de l’hôpital. Une fois dans l’ascenseur, “Laure découvrit ce phénomène dont elle avait souvent entendu parler : le corps se vidait, littéralement, par plusieurs orifices. […] L’enfant devenait un monstre. Il était assailli par des phénomènes agressifs et dégradants qui n’avaient rien à voir avec le figement qu’elle imaginait être la mort.” À la suite de cet épisode, Laure renonce à sa profession d’infirmière : “C’est le sentiment de ma propre force qui m’a convaincue d’aller voir autre chose” est la dernière phrase de cette courte nouvelle. Toute la brutalité du récit réside dans la fulgurance du passage de l’éblouissement attendu (espéré ?) à la chimie dégradante du petit corps qui pourrit. Laure a été le témoin d’un envers[xxvii] qui doit rester caché pour que la vie puisse continuer en demeurant, en quelque manière, de l’autre côté de l’immonde. Laure fait ce que Marcel Conche appelle une « ‘expérience mystique négative ‘ ; elle suffit ‘ à nous donner la révélation de l’absence de Dieu’ »[xxviii]. L’athéophanie[xxix] est ici la dramatisation d’une innocence, celle de l’enfant, réclamée par les processus physico-chimiques.

3. "Rupture de la chaîne" – l’absurde

14 La chaîne qui se brise, c’est la description d’un monde en proie à des finalités sans fin. Tout se perd dans un indécidable qui n’est pas en souci de l’homme, pas plus, d’ailleurs, qu’il ne réclame sa tête. Le monde est d’abord indifférent, “idiot” dirait Rosset, c’est-à-dire singulier, sans double ou arrière-monde, sans « référentiel ontologique » : « […] L’existence n’est approuvée que si en est approuvé en même temps le caractère factice et artificiel »[xxx].

15 Penser l’absurde n’est pas chose aisée. D’une certaine manière, nous sommes spontanément présocratiques : être et être pensé sont la même chose. Nous nous croyons volontiers destinés par nature à l’adéquation parfois difficile, certes, mais toujours possible de l’esprit à l’être. L’athéisme dont il s’agit ici renverse cette assomption : l’être est un mythe en deçà duquel s’affirme la nécessité d’un chaos fondamental et impensable. Le langage se trouve dès lors désontologisé, si on peut dire les choses ainsi, c’est-à-dire incapable d’établir un rapport nécessaire au sens. À l’image du monologue de Lucky dans En Attendant Godot, le sens, comme affecté par un puissant acide, perd son unité et laisse apparaître un être failli, déficient. Emmanuel Carrère[xxxi], Mathieu Jung et Philippe Renonçay abordent ainsi cette question du désajointement du sens chacun à sa manière. Le divin est ici remis en cause à partir d’une dissonance originelle qui devient l’inessentiel et qu’il appartient au roman de mettre en scène dans son absurdité : c’est, par exemple, la fonction chez Jung d’un social omniprésent et omnipotent : il façonne les êtres selon des modes, des slogans ou des mythes qui trouvent en chacun un relai sans autre fondement. Le Très Haut est ici l’arbitraire d’un tout-social qui est tendance ou buzz. Chez Carrère, l’écroulement des fondations prend la forme d’un pari aveugle, nécessaire mais sans garantie, pour une forme de justice qu’il faut postuler pour échapper à la folie, au malin génie. S’il y a bien retour à un rapport fiduciaire à la fin de L’Adversaire, par exemple, celui-ci reste sans fondation et trouve, sans la trouver en vérité, sa justification dans une sorte de scrupule de la dernière seconde, dans une justice infigurable et énigmatique, que l’on suppose par provision et faute de mieux, et pour laquelle il faut bien parier pour éviter la désintégration de la pensée. La nouvelle “foi” de Carrère s’inscrit dans cette démarche qui ne retient du sens, à la toute extrémité de la pensée, qu’une trace déjà effacée : la nécessité de croire au langage pour tenir encore debout. Comme le dit Beckett, il faut continuer, même si l’exigence de l’exigence est impossible.

16 La troisième forme, d’inspiration nietzschéenne, est plus radicale : Dieu est certes mort mais son ombre, et notamment la grammaire, continue de nous hanter : “Quand toutes ces ombres de Dieu cesseront-elles de nous obscurcir? Quand aurons-nous totalement dédivinisé la nature” (Gai savoir, parag. 109). Pour Renonçay[xxxii], il faut poursuivre l’œuvre de Nietzsche et continuer de lutter contre l’ombre immense. Les romans de Renonçay sont un combat sans merci contre la tyrannie de la fin et de l’unité qui sont, selon l’auteur, les symptômes d’un mal porté essentiellement par le langage. Le serpent se dissimule dans l’obsession pornographique pour la vérité, dans le délire attaché à la maîtrise d’un regard qui embrasserait tout. C’est la volonté scopique de vérité qui crée la vision, sa division et l’adversaire. Il faut donc introduire du non-sens, faire retour à une forme de terrorisme littéraire qui, s’il rappelle celui du surréalisme – "L’acte surréaliste le plus simple consiste, revolvers aux poings, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tout ce qu’on peut dans la foule"[xxxiii] –, demeure cette fois sans l’illusion d’un d’accès possible à une réalité supérieure. L’effraction renoncienne demeure, et c’est là son objet, absolument négative ; elle travaille au non-être.

17  Dans Sphex, Bruce Bégout s’amuse à placer ses personnages en présence d’un non-sens qui les accable sans raison. Le titre du recueil de Bégout renvoie peut-être, on peut l’imaginer en tout cas, au Sphex ammophile de Bergson dans L’Évolution créatrice[xxxiv] et peut-être également à l’ichneumon que mentionne le biologiste Stephen Jay Gould dans "Nonmoral Nature"[xxxv]: chez le premier, l’exemple du Sphex sert à montrer le parfait agencement instinctuel de la nature, une organisation qui, selon Bergson, participe de l’élan vital sans en exprimer le dynamisme tel qu’il apparaît chez les grands mystiques ; chez Gould, il souligne l’amoralité du règne naturel auquel l’homme ne fait pas exception. On peut dire par comparaison que le sphex incarne chez Bégout l’agencement d’un parfait chaos amoral, la nécessité du hasard. Dans la nouvelle intitulée “Americana deserta”, le ciel est d’un bleu qui rappelle “les origines du monde” (34). Z est en voyage. Il songe à ce qu’il va découvrir tout en se rafraîchissant dans la piscine du motel. Tout à coup, un serpent corail, surgi de nulle part, ondule dans la piscine autour de Z. Terrifié, celui-ci ne parvient pas à déceler “la moindre intention” dans les yeux du serpent qui, peu de temps après, disparaît. Z sort de l’eau encore tremblant puis :

Dans Sphex, Bruce Bégout s’amuse à placer ses personnages en présence d’un non-sens qui les accable sans raison. Le titre du recueil de Bégout renvoie peut-être, on peut l’imaginer en tout cas, au Sphex ammophile de Bergson dans L’Évolution créatrice[xxxiv] et peut-être également à l’ichneumon que mentionne le biologiste Stephen Jay Gould dans "Nonmoral Nature"[xxxv]: chez le premier, l’exemple du Sphex sert à montrer le parfait agencement instinctuel de la nature, une organisation qui, selon Bergson, participe de l’élan vital sans en exprimer le dynamisme tel qu’il apparaît chez les grands mystiques ; chez Gould, il souligne l’amoralité du règne naturel auquel l’homme ne fait pas exception. On peut dire par comparaison que le sphex incarne chez Bégout l’agencement d’un parfait chaos amoral, la nécessité du hasard. Dans la nouvelle intitulée “Americana deserta”, le ciel est d’un bleu qui rappelle “les origines du monde” (34). Z est en voyage. Il songe à ce qu’il va découvrir tout en se rafraîchissant dans la piscine du motel. Tout à coup, un serpent corail, surgi de nulle part, ondule dans la piscine autour de Z. Terrifié, celui-ci ne parvient pas à déceler “la moindre intention” dans les yeux du serpent qui, peu de temps après, disparaît. Z sort de l’eau encore tremblant puis :

Machinalement [il] penche la tête au-dessus de la surface de l’eau, et là, à quelques centimètres de lui, sous la lumière veloutée d’une fin d’après-midi caniculaire, il voit grouiller des centaines de serpents corail qui nagent en tous sens comme surexcités par une irrépressible frénésie sexuelle et destructrice (36-7).

Il entend un “gargouillis, comme remonté avec peine des provinces lointaines et ténébreuses du temps” (36). C’est dans cet “abîme métaphysique du hasard et de la nécessité” (36) que Bégout plonge son lecteur – dans ce qui est, en fin de compte, une auto-contemplation en vase clos du désordre humain : représentation d’un matérialisme que l’imagination du philosophe peut illustrer sans contradiction en romancier. À la fin du recueil, le narrateur mentionne une page oubliée et mystérieuse qu’il a retrouvée par hasard et qu’il déclare avoir rédigée durant une nuit d’insomnie, sans qu’il puisse cependant se rappeler ni la date ni les circonstances, et dont il croit, s’il pouvait seulement la comprendre, qu’elle pourrait apporter la cohérence qui manque aux nouvelles du recueil. Mais son travail demeure fils de la nuit et de l’oubli, tributaire d’Atè ou d’une malfaisance obscure avec laquelle ses personnages ont partie liée : un non-sens premier, violent et ultime dans une nouvelle genèse imaginée autour d’un point aveugle.

18 Dieu, dans un tel athéisme, apparaît comme “cet asile de l’ignorance”[xxxvi] dont parle Spinoza dans L’Éthique. Dans Saga, de Tonino Benacquista[xxxvii], on se shoote au récit, à l’histoire, on a besoin de la dose quotidienne de fiction. C’est rassurant, ça va quelque part. La fiction fonctionne dans Saga comme un essentiel divertissement. Les consommateurs de Saga veulent un imaginaire fléché, un écran de signes entre eux et le chaos qui les ramènerait au hasard de l’être et de leur existence. Jung montre ainsi que loin d’être à l’écoute de “l’immortelle et céleste voix” du bon vicaire, nous sommes tous à l’écolage de la rumeur, élevés et dressés bien plus qu’éduqués et éclairés : ainsi en va-t-il dans Le Principe de précaution[xxxviii] et La Vague à l’âme[xxxix] dans lesquelles c’est le social, bien plus que de très improbables principes moraux éternels, qui est notre substance licite, notre dresseur à coup de slogans. Selon Jung, tout est affaire de conditionnement, la morale comme le reste. S’affirment ainsi dans Le Principe de précaution la toute-puissance des messages publicitaires qui envahissent l’espace social. Elle souligne l’intérêt de l’auteur pour le règne du “on” dont parle Heidegger lorsqu’il examine les existentiaux de l’être-jeté. Une nausée ontologique prend à la gorge le lecteur de Jung face à la confusion d’une époque devenue illisible “en vérité” et où tout discours, quel qu’il soit, se trouve d’avance désamorcé de par sa contiguïté avec des milliers d’autres. L’athéophanie est là, dans cette perte du fondement et d’une intériorité qui trouverait dans son for intérieur une assise inébranlable. Tout est contaminé, jusqu’à l’intimité d’un père qui, complètement pénétré par l’actualité du « on », tue son fils “par précaution”. Les descriptions de Jung, tout à la fois funestes et drôles, mettent en scène l’individu comme un lieu de transition, un relai perméable aux mythes, aux fables, à la pensance d’une époque, toute intériorité étant réduite à l’affirmation d’un moi crispé sur une survie sans objet : un devenir hystérique et histrionique. On retrouve cette inauthenticité dans Exhibitions de Michel Assayas[xl], un roman qui rappelle les analyses de Murray sur la festivocratie de nos sociétés modernes. Assayas décrit un monde faux, celui du spectacle, qui ignore le mal et fait du bien la nouvelle tyrannie en deça de laquelle continue d’ailleurs d’œuvrer la cruauté la plus radicale :

dose quotidienne de fiction. C’est rassurant, ça va quelque part. La fiction fonctionne dans Saga comme un essentiel divertissement. Les consommateurs de Saga veulent un imaginaire fléché, un écran de signes entre eux et le chaos qui les ramènerait au hasard de l’être et de leur existence. Jung montre ainsi que loin d’être à l’écoute de “l’immortelle et céleste voix” du bon vicaire, nous sommes tous à l’écolage de la rumeur, élevés et dressés bien plus qu’éduqués et éclairés : ainsi en va-t-il dans Le Principe de précaution[xxxviii] et La Vague à l’âme[xxxix] dans lesquelles c’est le social, bien plus que de très improbables principes moraux éternels, qui est notre substance licite, notre dresseur à coup de slogans. Selon Jung, tout est affaire de conditionnement, la morale comme le reste. S’affirment ainsi dans Le Principe de précaution la toute-puissance des messages publicitaires qui envahissent l’espace social. Elle souligne l’intérêt de l’auteur pour le règne du “on” dont parle Heidegger lorsqu’il examine les existentiaux de l’être-jeté. Une nausée ontologique prend à la gorge le lecteur de Jung face à la confusion d’une époque devenue illisible “en vérité” et où tout discours, quel qu’il soit, se trouve d’avance désamorcé de par sa contiguïté avec des milliers d’autres. L’athéophanie est là, dans cette perte du fondement et d’une intériorité qui trouverait dans son for intérieur une assise inébranlable. Tout est contaminé, jusqu’à l’intimité d’un père qui, complètement pénétré par l’actualité du « on », tue son fils “par précaution”. Les descriptions de Jung, tout à la fois funestes et drôles, mettent en scène l’individu comme un lieu de transition, un relai perméable aux mythes, aux fables, à la pensance d’une époque, toute intériorité étant réduite à l’affirmation d’un moi crispé sur une survie sans objet : un devenir hystérique et histrionique. On retrouve cette inauthenticité dans Exhibitions de Michel Assayas[xl], un roman qui rappelle les analyses de Murray sur la festivocratie de nos sociétés modernes. Assayas décrit un monde faux, celui du spectacle, qui ignore le mal et fait du bien la nouvelle tyrannie en deça de laquelle continue d’ailleurs d’œuvrer la cruauté la plus radicale :

Tout se dit, tout s’écrit, tout s’exhibe, pensait Philippe, mais aucune parole n’est prononcée, au fond rien n’est dit, rien n’est montré. Plus une parole prononcée dans le monde contemporain n’a le moindre poids, plus aucune image montrée n’a le moindre poids […] Non, se disait Philippe, je n’écrirai pas une ligne, plus rien, je vais me taire à tout jamais parce que les mots auxquels je me suis toujours fié servent à fournir du contenu, et je préfère ne rien déverser du tout, et surtout pas de contenu. (307)

19 On retrouve ce vide intérieur, non-sens du sens et de l’espoir, ce que Pierre Jourde appelle dans Pays perdu “Une intimité sans figure” (100)[xli], dans Moi aussi, un jour, j’irai loin de Dominique Fabre[xlii]. Le personnage principal, Lômeur, mélange de “Loman” (le personnage de Death of a Salesman de Miller) et de “chômeur”, veut continuer de croire à la possibilité de retrouver un emploi et une vie sociale normale. Chaque chapitre revient avec une insistance têtue et mécanique sur l’espoir de Lômeur de s’en sortir. Mais la solitude et l’absence d’interlocuteur le plongent peu à peu dans un irrémédiable processus de désidentification : “Alors je finirai par me demander si moi, celui de mes souvenirs, c’est encore moi Pierre Lômeur, et je parlerai tout seul, pesant le pour et le contre, et puis, je retournerai dans le bar d’André (203). Arraché au tissu social, Lômeur constate qu’il n’est “presque plus personne” (80) et surtout : “Au comptoir, mon reflet taché de marques de doigts était une ombre” (98). Ce qui compte dans le récit de Fabre, c’est la dérive d’une existence prise dans le cliché social de l’auto-réalisation, dans la réitération obstinée d’un rêve (américain pour Loman), d’une propagande apprise sans que rien – ni personne, ni homme, ni dieu – ne soit en mesure de constituer le noyau dur d’une subjectivité. Privé du support sociétal et de son miroir structurant, déraillé des exigences pychosociales qui pèsent sur tout individu, Lômeur devient flou puis cesse d’exister lorsque le masque social se défait.

4. "Éloignement de tous les soleils" – la souveraineté tragique

20 On peut suivre le chemin qui conduit du désespoir matérialiste et de l’impossibilité de "penser" l’homme jusqu’à une forme de souveraineté tragique. C’est dans cette voie que s’engage parfois la pensée romanesque lorsqu’elle se trouve confrontée à sa propre obscurité. Foi et savoir de Derrida[xliii] en offre peut-être un équivalent philosophique : le philosophe parle d’un lieu "anarchique et anarchivable" ou d’une “foi sans dogme qui s’avance dans le risque de la nuit absolue” (28). Derrida parle ainsi de la Khôra qu’il définit comme l’indemne, comme espacement ou différence, et qui n’est "ni l’Être, ni le Bien, ni Dieu, ni l’Homme, ni l’Histoire” (31). C’est sur cette trace que se trouvent certains personnages, à cet espace sans qualités (ni ceci, ni cela) qu’ils aspirent. Il correspond à la volonté de se mettre hors-jeu ou de se vivre “vaincu”, comme l’exprimait Simon, l’un des personnages de Humbert.

21 La recherche de l’indemne n’est pas ici celle du saint ou de la fusion mystique. Elle n’est pas fuite du monde mais une modalité différente de l’être-au-monde. À une certaine volonté de puissance du moi dont Ionesco, par exemple, met si bien en scène le nihilisme dans Le Roi se meurt, se substitue ici celle d’un moi désinvesti de lui-même. La sagesse réside ici dans l’indifférence à la permanence du moi comme à celle d’autrui ; l’amour, écrit Nobécourt dans Substance, « est indifférence » (103) : ce peut être, comme cela est le cas chez Pierre Péju, l’attente désinvestie de tout objet, la pratique de la passivité et de la perte; ce peut être aussi l’expérience d’un hasard infiniment renouvelé dans sa représentation, d’un hasard fécondant l’émerveillement sans fin d’une incessante création/décréation de soi (Philippe Raymond-Thimonga) ; ou encore une volonté de souveraineté qui n’est plus celle du moi ou de l’unité mais celle, dionysiaque, de la désintégration de l’Un et de l’identique vers une forme de jouissance relancée par un constant déséquilibre et libérée du ressentiment (Robert Alexis).

Ionesco, par exemple, met si bien en scène le nihilisme dans Le Roi se meurt, se substitue ici celle d’un moi désinvesti de lui-même. La sagesse réside ici dans l’indifférence à la permanence du moi comme à celle d’autrui ; l’amour, écrit Nobécourt dans Substance, « est indifférence » (103) : ce peut être, comme cela est le cas chez Pierre Péju, l’attente désinvestie de tout objet, la pratique de la passivité et de la perte; ce peut être aussi l’expérience d’un hasard infiniment renouvelé dans sa représentation, d’un hasard fécondant l’émerveillement sans fin d’une incessante création/décréation de soi (Philippe Raymond-Thimonga) ; ou encore une volonté de souveraineté qui n’est plus celle du moi ou de l’unité mais celle, dionysiaque, de la désintégration de l’Un et de l’identique vers une forme de jouissance relancée par un constant déséquilibre et libérée du ressentiment (Robert Alexis).

22 Cette quatrième figure de l’athéisme reprend la souffrance omniprésente de la première, et assume aussi l’irrémédiable non-sens de l’homme, du monde, de l’univers et de l’être. Elle reprend aussi à son compte les critiques portées à l’encontre de l’impérialisme de l’identité, à l’encontre également de la pulsion de domination et de destruction toujours susceptible de s’affirmer chez l’individu et dans les états. La recherche de la khôra dont nous parlions plus haut prend ici la forme d’une pratique qui se détourne de l’accomplissement du “petit moi” tyrannique et moralisateur. À la certitude de l’absence qui définit l’athéisme conventionnel se substitue ici une acceptation de la perte de la maîtrise jusque dans l’absence de certitude : une éthique est possible, disent ces romanciers, celle de l’incertitude et de l’effacement. Dans les romans, l’expérience est celle d’un vagabondage qui est aussi bien refus ou perte de la mêmeté que reconfiguration de l’humain en devenirs multiples et éphémères, et cela à partir d’une contingence fondamentale qui se présente comme la fatalité de la chance. L’œuvre de Philippe Raymond-Thominga résume ce mouvement qui prend acte du mal, imagine dans Ressemblances le suicide d’un dieu qui ne supporte plus de voir son reflet dans le monde comme il va (Satan est son frère jumeau), envisage ensuite dans un autre récit, L’Avancée, la volonté de tout faire sauter puis en arrive, dans des textes jubilatoires, à célébrer la fécondité de l’imaginaire dans sa recréation constante – foi, donc, en la capacité de l’homme à renaître incessamment dans une florescence de formes.

23  Pour le docteur Lafontaine, dans Le Rire de l’ogre[xliv] de Pierre Péju, “le monde n’est que l’effort que fait Dieu pour s’anéantir lui-même, horrifié par sa propre création” [91]. Dans La Diagonale du vide[xlv], l’auteur suggère cependant la possibilité d’une voie en diagonale qui est abandon et retrait : Marc Travenne, designer reconnu, décide de tout arrêter à la suite de la mort de son ami et associé, Mathieu Wolf. Il part dans l’Ardèche pour une longue randonnée qui emprunte un tracé géographique qui traverse la France d’est en ouest et qui est surnommé “la diagonale du vide” :

Pour le docteur Lafontaine, dans Le Rire de l’ogre[xliv] de Pierre Péju, “le monde n’est que l’effort que fait Dieu pour s’anéantir lui-même, horrifié par sa propre création” [91]. Dans La Diagonale du vide[xlv], l’auteur suggère cependant la possibilité d’une voie en diagonale qui est abandon et retrait : Marc Travenne, designer reconnu, décide de tout arrêter à la suite de la mort de son ami et associé, Mathieu Wolf. Il part dans l’Ardèche pour une longue randonnée qui emprunte un tracé géographique qui traverse la France d’est en ouest et qui est surnommé “la diagonale du vide” :

Une large bande de solitude et d’abandon où les sensations sont atténuées, les événements absents. Comme si les temps forts, les aventures, les grandes et les petites passions avaient toujours lieu ailleurs, au loin, dans quelque Afghanistan mental, dans le roman de la vie des autres, dans un passé aboli ou dans un futur menaçant. (146)

24 Cette diagonale (que souligne d’ailleurs le nom du personnage principal) tranche avec la violence du monde : “Partout massacres, terreur. Injustices hurlées dans le noir. Un cœur sans cœur bourré de fiel qui bat dans les ténèbres dont nous ne pouvons pas sortir, puisqu’il n’y a que ça : les ténèbres” (238). Le narrateur décrit plus loin l’expérience de l’effacement comme un trait qui le traverse “sans douleur”, “un espace ouvert où des êtres humains respirent et se taisent” (280) : “La perte à ma place, désormais” (280), confie-t-il encore dans une inspiration blanchotienne. Ce cheminement conduit Marc du deuil d’un ami cher à une sorte de “positivation” de la perte qui le voue désœuvré à un vide apaisé, à ce que le narrateur appelle le “désastre obscur” qui rappelle L’Écriture du désastre de Maurice Blanchot – le décès de l’auteur du Pas au-delà est d’ailleurs annoncée dans le roman. Dans un autre récit, La vie courante[xlvi], l’auteur appellera cet appel au vide une “intensité passagère” (87-88), l’extase impossible du rien et de la vanité de toute chose… Le réconfort de sa propre nullité.

25 Dans Mammon, de Robert Alexis[xlvii], l’homme se découvre aussi bien être multiple que fils de la dissonance, “la puissante disharmonie qui commande”. Le narrateur remarque ainsi “le fabuleux écart entre les valeurs reconnues par l’humanité et le monde dans lequel elles tentent de se greffer”[xlviii]. Tous les récits d’Alexis sont, à cet égard, l’illustration d’un conflit mille fois répété entre le Dionysos de La Naissance de la tragédie et l’individuation apollinienne. Dieu et la religion apparaissent au narrateur alexien comme une conjuration de la civilisation. Au Dieu ensanglanté de la Croix, Alexis veut opposer le dynamisme d’une création/destruction dépourvu de ressentiment et très étranger au noyau dur et personnel du moi. Nauséeux face à “l’insignifiance du juste milieu”[xlix], les personnages alexiens s’engagent sur la voie d’une découverte qui est à la fois libération à l’égard des interdits sociaux et moraux et pressentiment extatique de la perte. Le narrateur de La Véranda voit “derrière tout ce qui exist[e] l’ombre détachée de son double tragique” ; il poursuit : « Ces ombres s’unissaient dans le seul monde possible, le reste n’étant qu’un leurre […] »[l]. Et ce double de toute chose est la dissolution dans la mort, dans la dé-composition. La mort qui veille « sous les rires d’un enfant »[li] se présente dans un autre récit comme le pressentiment de ce “qui rend l’être aux énergies confuses de la matière”[lii]. On pense ici à Bataille, à l’importance de la transgression, notamment sexuelle, et à l’horrible attirance qu’est la mort : “Tout exige en nous que la mort nous ravage”[liii], écrit Bataille ; “faire violemment effraction dans l’homme” pour le porter “à l’état de la plus intense présence au monde”, explique Michel Surya[liv]. L’écriture alexienne se présente ainsi comme l’exploration d’une identité enfin rendue à ce qui la ravage en l’accomplissant hors d’elle-même, et les récits de l’auteur décrivent le lent apprentissage qu’une volonté individualisée doit faire de ce fatum de dissolution, désir infini dans lequel le moi n’a jamais le dernier mot. Ici aussi, comme chez Péju ou Raymond-Thimonga, l’écriture romanesque devient l’expérience jouissive ou apaisante d’un moi en quête de sa décréation. S’indifférer : c’est cette expérience d’une dialectique dans laquelle l’autre ne revient jamais au même, déséquilibre qui est aussi jubilation[lv], que la quatrième forme d’athéisme met en avant.

26 On le constate : les écritures de l’athéisme, à tout le moins celles mentionnées ici, reflètent la souffrance d’un monde qui en a trop vu pour se reprendre à espérer. La détermination de faire avec la matérialité pulsionnelle de l’homme souligne le refus de tout refuge métaphysique. Les récits mis en avant dessinent une ligne de crête : d’un côté, la contemplation horrifiée d’un tohu bohu frénétique et la dénonciation, jusque dans la vie quotidienne, des pulsions mortifères ; de l’autre, cependant, des expériences de fiction qui s’efforcent d’imaginer à nouveaux frais non pas les conditions de possibilité d’une humanité rédimée par de nouveaux projets politiques – ceux-là ont, eux aussi, fait leur temps – mais un pas de côté ou un tracé oblique qui ne peut s’accomplir qu’à l’écart des grands engouements collectifs et qui recherche dans un désert politique une éthique enfin débarrassée de ses automatismes destructeurs. Chez ces romanciers du retrait, la seule voie possible est le paradoxe d’une mise hors-jeu volontaire : travailler à détrôner le moi, accepter l’errance et le vagabondage. L’exotisme divin a fait son temps. C’est en ce sens que ces romans sont d’abord des explorations, des fictions-essais en quête de dés-espoir.

[i] Le Gai Savoir, Folio/Gallimard, 1950, p 166.

[ii] Robert Alexis, Mammon, José Corti, 2011, p.88.

[iii] “La pensée est le réveil du sens” – Entretien avec Jean-Luc Nancy. Philosophie Magazine n. 13, octobre 2007, p. 56.

[v] Le Conflit des interprétations, Seuil, 1969, p. 445.

[vi] Alfred Simon, Esprit, n. 323, (12), Déc. 1963, p. 908.

[vii] Voir à cet égard Le Maître de jeu de Sergio Kokis (XYZ, 1999).

[viii] Ellipses, 2000, p. 7.

[ix] Des Anges mineurs, Seuil, 2001, p. 116.

[x] Le Port intérieur, Minuit, 2010.

[xi] Minuit, 1991, pp. 32-3.

[xii] On retrouve cette fatalité dans les descriptions guerrières d’Emmanuel Darley : Un des malheurs (Verdier, 2003), ou de Nicole Caligaris : La Scie patriotique (Mercure de France, 1997).

[xiii] éds Le Passage, 2010.

[xiv] éds Le Passage, 2009.

[xv] Sphex, L’Arbre vengeur, 2009.

[xvi] Michel Erman. La Cruauté – Essai sur la passion du mal, PUF, 2009, p.68.

[xvii] Dans son étude sur Schopenhauer, Rosset écrit : “L’homme est un esclave sans maître, qui obéit sans ordre” Schopenhauer, philosophe de l’absurde, PUF 2010 [1967], p. 76.

[xviii] Voir Jacques Darriulat, “Schopenhauer et la tragédie”, mis en ligne le 29 octobre 2007 : http://www.jdarriulat.net/Introductionphiloesth/PhiloContemp/Schopenhauer/SchopTragedie.html.

[xix] Rosset, op. cité, p. 86.

[xx] Substance, Pauvert, coll. J’ai lu, 2001, p. 33.

[xxi] Meddik, Folio, 2008, p. 137.

[xxii] Mille et une nuits, 2001

[xxiii] Substance, op. cité, p. 28. Nietzsche : “Vous êtes des portails à demi ouverts devant lesquels des fossoyeurs attendent. Et cela, c’est votre réalité.” (Zarathoustra, Le Livre de Poche, 1972, p. 167).

[xxiv] Ibid., p. 105.

[xxv] Ibid., p.101.

[xxvii] À propos du cadavre d’une jeune fille, Jourde parle dans Pays perdu (L’Esprit des péninsules, 2003) “des épousailles [qui] se préparaient dans le noir” (39).

[xxviii] Marcel Conche, Orientations philosophiques, cité par André Comte-Sponville, Du tragique au matérialisme (et retour), PUF, 2015, p. 565.

[xxix] Le mot est emprunté à Comte-Sponville, op. cité, p. 565.

[xxx] Clément Rosset, L’Anti-nature, PUF, 2004 [1973], p. 311.

[xxxi] Voir La Moustache, Gallimard, 2005, et L’Adversaire, Gallimard, 2002.

[xxxii] Voir par exemple : Le Cœur de la lutte, Climats, 2005.

[xxxiii] André Breton, Second Manifeste in La Révolution surréaliste (15 décembre1929), mis en ligne le 20/04/2009 : http://melusine-surrealisme.fr/site/Revolution_surrealiste/Revol_surr_12.htm

[xxxiv] PUF, 1981, pp.173-5

[xxxv] « Nonmoral Nature », in Natural History, Feb 1982, 91, pp.19-26

http://bert.stuy.edu/pbrooks/spring2015/materials/HumanReasoning-2/Gould%20-%20Nonmoral%20nature.pdf

[xxxvi] Éthique, « De Dieu », appendice, Gallimard, 1954, Pléiade, p. 350.

[xxxvii] Gallimard/Folio, 1999.

[xxxviii] Stock, 2009.

[xxxix] Scali, 2007.

[xl] Gallimard, 2002.

[xli] “Nous sentons cette relation intime, cette identité profonde de l’être et du rien. […] On tue pour faire apparaître la réalité. […] On tue ce qu’on aime, ou ce qu’on ne veut pas, ce qu’on ne devrait pas tuer, parce qu’on pressent que le rien est déjà dans ce qui est, et on ne le supporte pas. On tue pour effacer cette vérité cruelle, et au lieu de cela on la fait surgir” (Paradis noirs, p. 174).

[xlii] Points, 2012.

[xliii] Seuil, 2001.

[xliv] Pierre Péju, Folio/Gallimard, 2007.

[xlv] Gallimard, 2009.

[xlvi] Gallimard, 2005.

[xlvii] Voir notamment Mammon, José Corti, 2011.

[xlviii] U-Boot, Corti, 2009, p. 183.

[xlix] Robert Alexis, Nora, Corti, 2010, p. 54.

[l] Robert Alexis, La Véranda, Corti, 2007, p. 61.

[li] Ibid., p. 61.

[lii] U-Boot, op. cité, p. 87.

[liii] “La pratique de la joie devant la mort”, O.C. I

[liv] Georges Bataille, La mort à l’œuvre, Gallimard, 1992, p. 302.

[lv] “Le plaisir qu’engendre le mythe tragique, écrit Nietzsche dans La Naissance de la tragédie, a la même provenance que cette impression de plaisir que provoque, en musique, la dissonance.” (op.cité, p. 139).

![[Recherche] Thierry Durand, Figurations du post-divin dans le roman de l'extrême-contemporain](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-03-à-18.17.49.png)

![[Recherche] Thierry Durand, Figurations du post-divin dans le roman de l’extrême-contemporain](http://www.t-pas-net.com/libr-critique/wp-content/uploads/2016/12/band-ArticleTDPJ1.jpg)