Par-Delà Les Silences

Un film de François Royer avec le peintre Charles Belle, et quelques animaux

Production Aster 2022

Sortie en salle le 28 août 2024

François Royet : réalisateur, scénariste, directeur de la photo, monteur, chef opérateur

« Le tournage de mon film a duré plus de seize années. Seize années au cœur de l’atelier du peintre, en immersion totale dans les méandres complexes de la création. J’ai suivi Charles Belle, j’ai parcouru sa solitude, ses doutes, sa puissance et le vide qui précède l’œuvre, auquel l’artiste doit se mesurer au risque de s’y perdre. J’ai filmé les moments où le doute s’invite mais où l’engagement de l’être est absolu. » François Royet

Voici un film qui transporte littéralement et nous laisse sans voix quand se rallument les lumières. Il faut un peu de temps avant que les mots, absents de l’œuvre, nous reviennent, chargés d’une matière jusqu’alors inconnue qui touche au corps et à l’esprit, aux sens comme au rêve. Une si longue trajectoire dans le temps ne peut que se charger d’alluvions rares et denses.

Un documentaire ? Un portrait ? Une fiction ? Un poème cinématographique ? Déjà, nous nous posons des questions, nous  sommes hors catégorie, vierges en quelque sorte. Nous connaissons néanmoins des films singuliers sur des peintres, notamment Le Mystère Picasso de Henri-Georges Clouzot (1956) dont François Royet pourrait être l’héritier proche et lointain. Proche, parce qu’il immerge, par transparence, dans le processus de création-destruction ou d’apparition-disparition d’une œuvre ; lointain parce qu’aucun échange verbal ne s’immisce entre le cinéaste et l’artiste pour laisser parler les silences à travers les sonorités du geste, de la pierre de charbon, des pinceaux, du calame, des textures, du vent, des arbres, des animaux, aussi parce que son compagnonnage avec Charles Belle, s’étend sur plus de seize années et que la caméra tourne en continu jusqu’à ce qu’elle disparaisse de la conscience de l’artiste livré tout entier à ses pulsions créatrices.

sommes hors catégorie, vierges en quelque sorte. Nous connaissons néanmoins des films singuliers sur des peintres, notamment Le Mystère Picasso de Henri-Georges Clouzot (1956) dont François Royet pourrait être l’héritier proche et lointain. Proche, parce qu’il immerge, par transparence, dans le processus de création-destruction ou d’apparition-disparition d’une œuvre ; lointain parce qu’aucun échange verbal ne s’immisce entre le cinéaste et l’artiste pour laisser parler les silences à travers les sonorités du geste, de la pierre de charbon, des pinceaux, du calame, des textures, du vent, des arbres, des animaux, aussi parce que son compagnonnage avec Charles Belle, s’étend sur plus de seize années et que la caméra tourne en continu jusqu’à ce qu’elle disparaisse de la conscience de l’artiste livré tout entier à ses pulsions créatrices.

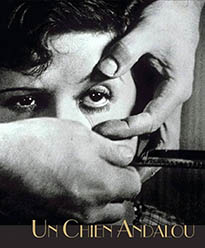

Ce dernier point est sans doute l’un des paradoxes les plus vertigineux de cette œuvre peinte filmée. Car la caméra spectatrice est à ce point active, omniprésente bien que discrète qu’elle fait du spectateur que nous sommes une plaque où s’impressionne comme en miroir, en négatif ou en radiographie l’œuvre en train de se mouvoir, de se dégager de sa gangue fantasmatique. Certes c’est la vertu du cinéma mais ici nous ne sommes pas seulement captifs de l’image, nous embarquons pour un voyage comme sous ayahuasca, offerts à toutes les visions les plus surréelles. Très brièvement nous songeons à Un chien andalou de Luis Buñuel et Dalí (1929) dont la scène initiale montre un homme qui d’un coup de rasoir affûté aveugle l’œil-lune pour pénétrer à l’intérieur, comme à l’envers d’un conte : « Il était une fois… » dit le film. Oui, alors ce film Par-Delà Les Silences pourrait bien être un conte, un conte hypnotique. La caméra en se fondant dans l’univers du peintre s’imprègne à ce point de ce qui est à l’œuvre qu’elle devient organique, animale autant que végétale, avec des angles de vue, des diagonales, de très gros plans, des rythmes, des perspectives inaccoutumées. L’accélération des états successifs et incessamment remaniés de la peinture des herbes folles sur la toile, par exemple, prend possession de l’esprit végétal, avec son cliquetis de paille sèche et l’affolement erratique de la présence du peintre, comme en stop-motion. L’art du cinéaste ici est de nous transmettre ses décharges électriques. Au sol, les immenses aplats de couleurs se recouvrent, se chevauchent, se flairent, se coursent, se livrent un combat sans merci à l’issu duquel émergent des formes provisoires où l’œil sensible à la paréidolie voit naître des présences surprenantes au sein du végétal, de l’animal, du gazeux. Et le peintre d’arpenter sa toile comme un jardinier fou. Un tel surgissement dans la durée décontenance le regard, happé par la matière.

Certes c’est la vertu du cinéma mais ici nous ne sommes pas seulement captifs de l’image, nous embarquons pour un voyage comme sous ayahuasca, offerts à toutes les visions les plus surréelles. Très brièvement nous songeons à Un chien andalou de Luis Buñuel et Dalí (1929) dont la scène initiale montre un homme qui d’un coup de rasoir affûté aveugle l’œil-lune pour pénétrer à l’intérieur, comme à l’envers d’un conte : « Il était une fois… » dit le film. Oui, alors ce film Par-Delà Les Silences pourrait bien être un conte, un conte hypnotique. La caméra en se fondant dans l’univers du peintre s’imprègne à ce point de ce qui est à l’œuvre qu’elle devient organique, animale autant que végétale, avec des angles de vue, des diagonales, de très gros plans, des rythmes, des perspectives inaccoutumées. L’accélération des états successifs et incessamment remaniés de la peinture des herbes folles sur la toile, par exemple, prend possession de l’esprit végétal, avec son cliquetis de paille sèche et l’affolement erratique de la présence du peintre, comme en stop-motion. L’art du cinéaste ici est de nous transmettre ses décharges électriques. Au sol, les immenses aplats de couleurs se recouvrent, se chevauchent, se flairent, se coursent, se livrent un combat sans merci à l’issu duquel émergent des formes provisoires où l’œil sensible à la paréidolie voit naître des présences surprenantes au sein du végétal, de l’animal, du gazeux. Et le peintre d’arpenter sa toile comme un jardinier fou. Un tel surgissement dans la durée décontenance le regard, happé par la matière.

L’artiste, tel un Chaïm Soutine faisant hisser dans son vaste atelier un bœuf écorché pour en mâcher au pinceau la rougeur et le jaune, a fait venir dans le sien un taureau qui souffle, rumine et s’agite dans ses harnais. L’image en très gros plan de l’œil de la bête à la surface duquel l’objectif parvient à capter la tête de Charles Belle lui-même est sans doute l’axe mouvant autour duquel cristallise toute la singularité merveilleuse de ce film. Qui regarde qui dans l’infini des miroirs ?

Il était une fois, donc, un peintre qui habitait avec un chat et un chien une très haute demeure dans les montagnes du Doubs, qui faisait venir dans son atelier des feuilles de chou, de figuier, des amaryllis, des iris, un taureau pour en explorer leur propre substance et s’imprégner de leur sensualité. Le taureau aurait bien voulu s’échapper mais il fallait d’abord qu’il apparaisse sur une toile et finisse par devenir chou ou iris. Mais plus tard c’est le peintre qui s’est échappé dans la montagne pour tendre, offertes aux intempéries, ses gigantesques toiles où sont apparus au fusain des arbres nus, et puis comme si le vent, le soleil, la pluie ne suffisaient pas à s’emparer de la toile il s’installe au cœur de la forêt dont les arbres de leurs bras, de leurs mains ligneuses, de leurs griffes palpent, grattent, lacèrent sa toile peinte, renversant le processus de création et rendant ainsi à ce que nous nommons si maladroitement la nature ses fantastiques labyrinthes. L’ultime phase de restitution n’est pas encore venue lorsque le peintre recouvre de noir de charbon la toile sur laquelle il a peint et repeint des arbres en hiver. Une nouvelle toile vierge est tendue et les esprits de la forêt s’y meuvent en transparence sous la clarté lunaire. Charles Belle assis contemple cette toile qu’il ne peint pas mais qu’il a délivrée de ce qu’il a peint et effacé. Il s’agit d’une passe chamanique, d’une fusion radicale, c’est-à-dire par les racines telluriques, entre le regardeur et le regardé, entre le sujet et son objet. L’être enfin retourne à son origine et l’art est ce medium capable de restituer ce qu’à notre corps défendant nous avons perdu avec la symbolique du langage et, aujourd’hui plus que jamais, avec la logorrhée médiatique mortifère.

À la fin du film François Royet filme avec grande douceur le regard des spectateurs venus voir l’exposition des œuvres de Charles Belle, dans un musée cette fois, des œuvres gigantesques, d’autres aux formats plus modestes. Ainsi suspend-il le feuilletage des regards, leur vertigineuse mise en abyme. Nous serons passés par le processus sacrificiel et la maïeutique d’une œuvre. Interroger sa naissance, l’effacer pour la peindre absolument. Les mots auront tenté ici de dire sans le déflorer ce que ce film magistral capte dans le silence.

Un tel film-passion n’entrant pas dans les cases traditionnelles du documentaire ou de la fiction, il faut faire fonctionner le bouche à oreille pour le faire connaître, jouer sur d’autres paramètres de temps et d’espace. À savoir que le cinéaste est présent à chaque projection pour un riche échange avec les spectateurs à l’issue de la séance au Saint-André des Arts à Paris, et sans doute prochainement ailleurs.

Il était une nouvelle fois un bouleversement plus qu’un renversement, une extase par-delà le deuil du réel, une vibration sensuelle de tout l’être.

![[CHRONIQUE] Par-Delà Les Silences, film de François Royer avec le peintre Charles Belle, par Tristan Felix](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2025/04/charlesbelle_BackG.jpg)

![[CHRONIQUE] Par-Delà Les Silences, film de François Royer avec le peintre Charles Belle, par Tristan Felix](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2025/04/band-charlesbelle.jpg)