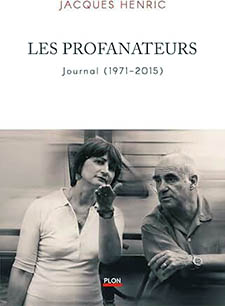

Jacques Henric, Les profanateurs : Journal 1971-2015, Plon, printemps 2025, 537 pages, 30 €, ISBN : 978-2-259-32180-8.

Pas de littérature chic ici, mais un journal qui commence le 16 août 1971 (à cette date, Jacques Henric a publié un livre : Archée, Seuil, coll. « Tel Quel ») et s’achève le 6 décembre 2015 (deux ans après la publication d’un livre d’entretien que j’ai eu le plaisir de publier : Faire la vie, Editions de Corlevour). Entre ces deux dates, Henric a publié 23 livres : romans, récits et essais sur l’art notamment.

Les Profanateurs sont des notations clandestines, prises sur le vif, dans la précipitation de scènes vécues, de rencontres, d’échanges, d’observations et d’intimité qui ne sont en rien des reconstructions complaisantes de la réalité. On y croise les tenants des avant-gardes, proclamées ou auto-proclamées, ceux de Tel Quel essentiellement : Philippe Sollers, Marcelin Pleynet, Denis et Maurice Roche, Pierre Guyotat et aussi parfois Pierre Rottenberg et Jean-Louis Baudry… autant de singularités qui signeront des œuvres en prise avec le réel de leur époque. Sont aussi présents, des écrivains et des artistes éloignés du collectif Tel Quel et de L’Infini comme Robbe-Grillet, Kundera, César, Genet, Aragon, Houellebecq, Angot… L’aventure éditoriale d’Art press, l’écriture et la publication de La vie sexuelle de Catherine M., le récit : Comme si notre amour était une ordure, la vie intime et sexuelle avec Catherine Millet occupent une place déterminante.

Les Profanateurs sont des notations clandestines, prises sur le vif, dans la précipitation de scènes vécues, de rencontres, d’échanges, d’observations et d’intimité qui ne sont en rien des reconstructions complaisantes de la réalité. On y croise les tenants des avant-gardes, proclamées ou auto-proclamées, ceux de Tel Quel essentiellement : Philippe Sollers, Marcelin Pleynet, Denis et Maurice Roche, Pierre Guyotat et aussi parfois Pierre Rottenberg et Jean-Louis Baudry… autant de singularités qui signeront des œuvres en prise avec le réel de leur époque. Sont aussi présents, des écrivains et des artistes éloignés du collectif Tel Quel et de L’Infini comme Robbe-Grillet, Kundera, César, Genet, Aragon, Houellebecq, Angot… L’aventure éditoriale d’Art press, l’écriture et la publication de La vie sexuelle de Catherine M., le récit : Comme si notre amour était une ordure, la vie intime et sexuelle avec Catherine Millet occupent une place déterminante.

Le journal, c’est le contraire du récit idéalisé et de l’écriture falsifiée. Attentif à la grandeur des livres et de l’art mais tout autant aux guerres symboliques, aux mesquineries, à la lutte des places et aux rivalités en miroir, Henric dresse des portraits grinçants, parfois féroces et souvent drôles qui, certes, ne grandissent pas certains écrivains mais les rendent humains et souvent touchants. Quand on est attaché à la puissance du concret et au sensible immédiat, on ne peut tricher ni sombrer dans l’illusion d’un monde sans mesquinerie ni hystérie. Libre d’attaches idéologiques, ouvert à des expériences d’écriture parfois à l’opposé des siennes, Henric a toujours résisté aux oukases, aux enfermements et aux divers terrorismes de son temps. Avec une constance : aucun antisémitisme chez lui et une attention particulière, dès le début des années 70, pour les écrits de Péguy, de Bloy, de Claudel. Un esprit frondeur, un goût pour la polémique (avec notamment la revue Krisis d’Alain de Benoist et le numéro d’Art press en mars 1997 : L’extrême droite attaque l’art contemporain) lui ont toujours évité d’être pris dans le piège des communautés, qu’elles fussent politiques ou littéraires. Ce journal témoigne que l’on peut jeter son corps dans la lutte (Pasolini) et nouer un rapport charnel à la vérité ressentie. On aurait tort de penser qu’il fait œuvre à part, car Henric a toujours précisé que ses livres revêtaient un caractère autobiographique évident. Ses romans sont fidèles à la vie, ils osent dire « je », narrateur et auteur ne font qu’un. Dire ce qui est de sa propre vie (y compris sexuelle) relève de la « véridiction » (Michel Foucault), acte par lequel le sujet se dévoile en disant sa vérité. Son journal, comme ses récits, captent et retiennent toutes les images observées, entendues, croisées, aimées et parfois rejetées et si elles évoquent obscurité et lumière, grandeur et petitesse, opacité et transparence des êtres, elles mêlent, avant tout, le vivre et l’écrire, l’un ne valant qu’à la condition d’être éclairé par l’autre : une façon efficace de nous dire ce qu’il en est de notre comédie, de ses labyrinthes et surtout de la jouissance d’en raconter les tensions et les paradoxes.

Ce journal témoigne qu’il y a possibilité de modernité, chaque fois que c’est le corps qui écrit et non les idéologies, mais qui peut encore s’attacher à cette mise en perspective quand tout autour le spectacle lutte pour l’amnésie ? Résignation esthétique et idéologique, censure par le silence et l’oubli, embellissement sentimental et mensonger de la vie, humanisme plat, bref la posture du renoncement s’est généralisée. Jacques Henric n’a jamais renoncé et avec lui tous les profanateurs cités.

![[CHRONIQUE] Jacques Henric, Les profanateurs : Journal 1971-2015, par Pascal Boulanger](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2025/04/henric_Profanateurs_GF.jpg)

![[CHRONIQUE] Jacques Henric, Les profanateurs : Journal 1971-2015, par Pascal Boulanger](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2025/04/band-henric_catherine_millet.jpg)

→

La belle conclusion de Pascal Boulanger est hardie: « il y a possibilité de modernité chaque fois que c’est le corps qui écrit ».

→

Ou bien : « Il n’y a de profanation que de notre corps… »