Florent COSTE, L’Ordinaire de la littérature. Que peut (encore) la théorie littéraire ?, La Fabrique éditions, printemps 2024, 184 pages, 14 €, ISBN : 978-2-35872-275-9.

De grande actualité, voici un essai incontestablement pénétrant et solidement argumenté. Un essai « combatif » d’une indéniable  originalité, et qui a aussi le grand mérite de prendre le parti de l’invention en littérature, de la transgression en matière de formes et de genres, tout en refusant de prendre de haut « les écritures ordinaires » (p. 155).

originalité, et qui a aussi le grand mérite de prendre le parti de l’invention en littérature, de la transgression en matière de formes et de genres, tout en refusant de prendre de haut « les écritures ordinaires » (p. 155).

D’inspiration marxiste, la thèse de l’auteur applique au champ littéraire les catégories mises en avant par l’auteur du Capital pour mettre au jour les mécanismes économiques du capitalisme et dévoiler les ressorts du fétichisme qui entoure la valeur marchande.

Pour Florent Coste, il y a, analogiquement à ce que l’on peut observer dans l’ordre économique, dans un monde où le livre est aujourd’hui devenu marchandise, un « fétichisme » qui favorise la domination d’une représentation bourgeoise de la littérature, adossée à tout un « système de production linguistique capitaliste » (p. 147). Le tournant néo-libéral que connaît l’économie capitaliste depuis quelques décennies ne manque pas par conséquent d’affecter aussi le champ littéraire.

Dans ce contexte, le recul observé, dans la même période, de la théorie littéraire ne peut que favoriser cette domination. L’auteur se propose donc, à rebours, « d’installer la théorie à hauteur de celles et ceux qui écrivent, éditent, fabriquent, critiquent la littérature » (p. 9).

Florent Coste propose ainsi d’en revenir à ce qu’il nomme « l’ordinaire de la littérature », en un « geste déflationniste » qui pourrait conjurer « les tentations idéalistes et libérales » (p. 162). Sont visés principalement Antoine Compagnon, suspect de promouvoir une « rationalité du sens commun », une forme d’« élitisme » et un « humaniste libéral et conservateur », ainsi que, quoique dans une moindre mesure, Alexandre Gefen, auquel il est reproché de faire prévaloir « la positivité plutôt que la négativité ; la réparation plutôt que l’émancipation ». Leur est opposée la position d’un Edward Said critiquant une « philosophie de l’autonomie totale du texte » qui a pu coïncider avec « l’ascension du reaganisme » (p. 15), tandis qu’il s’attacherait, lui (Said), à promouvoir un « humanisme progressiste et cosmopolitique » (p. 30).

Si le livre m’a beaucoup intéressé, des réserves de fond n’ont pas manqué de surgir au fil de ma lecture. J’en établis ci-dessous la liste (non exhaustive), avant d’y revenir plus à fond ultérieurement.

1. C’est d’abord le diagnostic de l’auteur qui m’a paru faire difficulté. Il est indéniable qu’on a pu assister à un reflux de la théorie  littéraire depuis une bonne trentaine d’années. Un correctif pourtant s’impose en ce qui concerne la poésie (et c’est bien elle qui pourtant apparaît au cœur de la conclusion de l’auteur, avec ce qu’il nomme les « pratiques poétiques non standard » – p. 158). Car il y a bien, dans ces dernières décennies, une inflation, non de la théorie littéraire stricto sensu, mais de la réflexion philosophique sur la poésie et, même, plus généralement, un regain de la pensée philosophique de la littérature. Nulle mention, dans l’essai, des noms par exemple, d’Alain Badiou, de Jean-Claude Milner, de Jean-Christophe Bailly, d’Antonio Negri, de Jean-Luc Nancy ou de Philippe Lacoue-Labarthe (Mikel Dufrenne ou Paul Ricœur, même si ce dernier est nommé à la marge, ne comptent évidemment pas davantage). Bref, la philosophie n’a pas voix au chapitre, seul importe le recours aux « sciences humaines (« la sociologie interactionniste, l’anthropologie du don, les études féministes, la géographie critique, etc.) » (p. 21).

littéraire depuis une bonne trentaine d’années. Un correctif pourtant s’impose en ce qui concerne la poésie (et c’est bien elle qui pourtant apparaît au cœur de la conclusion de l’auteur, avec ce qu’il nomme les « pratiques poétiques non standard » – p. 158). Car il y a bien, dans ces dernières décennies, une inflation, non de la théorie littéraire stricto sensu, mais de la réflexion philosophique sur la poésie et, même, plus généralement, un regain de la pensée philosophique de la littérature. Nulle mention, dans l’essai, des noms par exemple, d’Alain Badiou, de Jean-Claude Milner, de Jean-Christophe Bailly, d’Antonio Negri, de Jean-Luc Nancy ou de Philippe Lacoue-Labarthe (Mikel Dufrenne ou Paul Ricœur, même si ce dernier est nommé à la marge, ne comptent évidemment pas davantage). Bref, la philosophie n’a pas voix au chapitre, seul importe le recours aux « sciences humaines (« la sociologie interactionniste, l’anthropologie du don, les études féministes, la géographie critique, etc.) » (p. 21).

2. On peut ensuite être dubitatif quant à l’application, à mon sens trop mécaniste, que l’auteur fait des catégories économiques du marxisme (capital fixe, capital variable et surtravail, par exemple) à la chose littéraire. De celle-ci, toute autonomie semble niée. On pourra a contrario se rappeler ici du jugement de Marx, dans sa Contribution à la critique de l’économie politique, sur les poètes de l’Antiquité grecque. Bien que les conditions sociales aient changé du tout au tout, ils continuent à nous procurer, écrivait Marx, « une jouissance esthétique » : « le chant, le poème épique, la Muse ne disparaissent pas devant la barre du typographe ». Leur charme, ajoutait-il, est « éternel ».

pourra a contrario se rappeler ici du jugement de Marx, dans sa Contribution à la critique de l’économie politique, sur les poètes de l’Antiquité grecque. Bien que les conditions sociales aient changé du tout au tout, ils continuent à nous procurer, écrivait Marx, « une jouissance esthétique » : « le chant, le poème épique, la Muse ne disparaissent pas devant la barre du typographe ». Leur charme, ajoutait-il, est « éternel ».

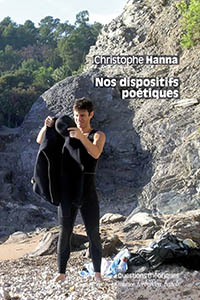

3. Dans son chapitre conclusif, Florent Coste met en avant ce qu’il nomme « la poétique des dispositifs » (Christophe Hanna) comme exemple de pratique susceptible de favoriser, dans la continuité des écritures ordinaires, « une meilleure répartition du profit linguistique, une contestation des chasses gardées discursives et disciplinaires » (p. 158). Là encore, je ne peux qu’être dubitatif et craindre qu’on reste ici enfermé dans l’entre soi expérimental du petit monde de la poésie. C’est une bien plus large enquête sur les pratiques scripturaires de ce que j’appelle le « poétariat », hors du champ littéraire, en lien avec son implication dans les entreprises utopiques d’habitats alternatifs (de « cabanes »), qui pourrait être ici éclairante. On aimerait également en savoir un peu plus sur ce que l’auteur appelle « un modèle économique désirable et prometteur », modèle auquel devrait être « congruente » la conception « déflationniste » de la littérature qu’il défend (p. 162).

défend (p. 162).

4. On rejoint ici la question écologique, question décisive aujourd’hui aussi bien politiquement que poétiquement. Et l’on ne peut constater (et regretter) son absence dans l’essai pourtant si actuel de Florent Coste. Ce qu’on appelle aujourd’hui l’« écopoétique », continent des plus diversifié, semble n’avoir pour lui aucune existence.

5. L’impasse est davantage délibérée sur la question proprement esthétique. C’est évacuer bien vite cette dimension que de louer une entreprise qui serait « sans la moindre visée esthétique » (p. 159) et s’illusionner que de croire qu’elle serait « affranchie d’une quête de reconnaissance » littéraire et des ordres de grandeur qui en font le prestige » (p. 161). La notion de jugement peut bien avoir mauvaise presse, il demeure que le jugement esthétique continue d’être au cœur de toute pratique artistique en tant qu’elle est visée de l’excellence et par là, qu’on le veuille ou non, « aristocratique ».

6. Dans la même optique, il me semble que l’auteur va bien vite en besogne quand il rompt sans cesse  de trop faciles lances contre le pauvre « sens commun » sans jamais interroger cette notion. Qu’il faille le critiquer et le déconstruire en tant qu’il est synonyme de doxa, c’est entendu. Mais il est, il peut être autre chose, à savoir ce sensus communis esthétique sans lequel nul « commun » n’est envisageable, comme l’a bien vu Arendt quand elle en fait le noyau de la philosophie politique kantienne (de son cosmopolitisme).

de trop faciles lances contre le pauvre « sens commun » sans jamais interroger cette notion. Qu’il faille le critiquer et le déconstruire en tant qu’il est synonyme de doxa, c’est entendu. Mais il est, il peut être autre chose, à savoir ce sensus communis esthétique sans lequel nul « commun » n’est envisageable, comme l’a bien vu Arendt quand elle en fait le noyau de la philosophie politique kantienne (de son cosmopolitisme).

7. Même défaut de problématisation, à mon sens, quant à la question de l’individualisme (« la littérature se gargarise assez volontiers d’individualités et de subjectivités », p. 37). – Qu’il y ait un individualisme possessif et qu’il soit inhérent au capitalisme et aux formes de vie qui lui sont propres, c’est entendu. Mais cela n’empêche aucunement que l’individu et ses droits doivent être défendus, comme l’ont souligné chacun de leur côté Barthes et Foucault (Foucault : « il n’y a pas d’autre point, premier et ultime, de résistance au pouvoir politique que dans le rapport de soi à soi »).

8. Impasse également : le silence de l’auteur sur ce qui a pu résulter pour la littérature et la théorie littéraire de la réception de la littérature des camps, celle des camps d’extermination nazis (Primo Levi, Charlotte Delbo, Robert Antelme…), mais aussi celle du goulag (Chalamov, Soljenitsyne, Margolin…). Le « retour du sujet » et le « tournant éthique » évoqués (et d’une certaine manière dénoncés) par l’auteur ne sont pourtant pas sans rapport avec cette réception. Que celle-ci ait pu faire l’objet d’une récupération politique droitière on ne peut évidemment le nier, mais c’est une bien courte analyse que de la réduire à un « agenda politique sous-jacent ». La « chute du Mur » n’est évoquée que sous l’angle de cette illusion libérale d’une « fin des idéologies » dont Todorov serait l’un des interprètes (p. 40).

Beaucoup encore serait à dire sur quelques autres questions : celle, philosophique, du rapport entre la négation et l’affirmation (chez Bataille et ceux qui s’en réclament notamment) ; celle du fétichisme littéraire (de « l’attachement fétichiste à l’objet livre », p. 65) ; celle, historique, du formalisme russe dans ses rapports au Proletkult, etc.

![[Chronique] Florent Coste, L'ordinaire de la littérature. Que peut (encore) la théorie littéraire ?, par Jean-Claude Pinson](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2024/05/Coste_LittOrdinaireBackG.jpg)

![[Chronique] Florent Coste, L’ordinaire de la littérature. Que peut (encore) la théorie littéraire ?, par Jean-Claude Pinson](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2024/05/band_Coste_LittOrdinaire.jpg)

→

Très utile réflexion à l’heure où la littérature est contaminée par la sociologie.