Mitiarjuk Nappaaluk, Sanaaq, trad. et appareil critique, Bernard Saladin d’Anglure, éditions Dépaysage, printemps 2022, 359 pages, 22€, ISBN : 978-2-902039-24-1.

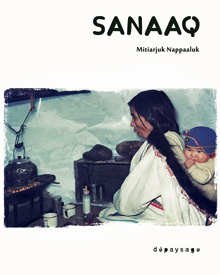

Avant même de s’attarder sur le texte, l’œuvre en elle-même, pour elle-même, il y aurait tant à dire au sujet de l’histoire de l’écriture de Sanaaq. Paru en mars dernier aux éditions  Dépaysages, ce roman est l’œuvre de Mitiarjuk Nappaaluk [1931-2007], une écrivaine Inuk, faisant partie des inuits ce groupe de peuples autochtones qui vivent dans les régions arctiques d’Amérique du nord. Sanaaq est pour ainsi dire la première œuvre littéraire écrite du peuple Inuk et dont l’autrice était analphabète, elle ne savait ni lire ni écrire. Vous avez dit paradoxe, aporie ? Comment et dans quelles modalités écrire sans écriture et qui plus est lorsque l’autrice ou l’auteur est analphabète ?

Dépaysages, ce roman est l’œuvre de Mitiarjuk Nappaaluk [1931-2007], une écrivaine Inuk, faisant partie des inuits ce groupe de peuples autochtones qui vivent dans les régions arctiques d’Amérique du nord. Sanaaq est pour ainsi dire la première œuvre littéraire écrite du peuple Inuk et dont l’autrice était analphabète, elle ne savait ni lire ni écrire. Vous avez dit paradoxe, aporie ? Comment et dans quelles modalités écrire sans écriture et qui plus est lorsque l’autrice ou l’auteur est analphabète ?

En effet, pris dans des carcans séculaires d’une représentation mythologique de la littérature – et ce plus particulièrement en France – il est difficile de penser hors de ces catégories figées, pour ne pas dire réifiées. Mais trêve de digressions ; revenons à Sanaaq. Cette œuvre, Mitiarjuk Nappaaluk l’a écrite en caractères syllabiques créés par des missionnaires à la fin du 19e siècle puis adaptés à la langue inuit. Maintenant que nous avons répondu à la question de la scripta ; voici qu’une autre surgit, comment écrit-on un « roman » lorsqu’on n’a jamais lu un roman, quand on ne sait pas même ce que c’est qu’un roman ?

The stream of realisness

Une écriture de l’instant, articulée autour du présent, traverse les 47 chapitres qui composent Sanaaq. Sanaaq c’est aussi le nom du personnage principal du livre, une Inuk qui vit dans la région Nunavik [faisant partie aujourd’hui du Nord-Québec]. Le quotidien de ce peuple nous sera donc raconté à la troisième personne, la manière dont ce peuple nomade parvient à vivre (survivre ?) malgré des conditions extrêmes. À la lecture de Sanaaq, ce qui marque d’emblée ce sont les descriptions, elles font partie intégrante de la narration, des descriptions qui ne s’attachent que très peu – voire marginalement – aux paysages, là où un scripteur européen aurait mis l’accent sur le cadre qui l’entoure. Au contraire, pour Mitiarjuk Nappaaluk, la faune et la flore de la région de Nunavik fait partie de son quotidien, aucun besoin de s’y attarder, ce sont avant tout les activités[1] quotidiennes qui font l’objet de la plus grande attention, la chasse bien sûr, les déménagements successifs, le soin et l’éducation des enfants, les rituels et les coutumes, on notera également, le nombre important de dialogues qui font partie intégrante de la narration ; ainsi est-ce tout simplement la vie ordinaire de ce peuple qui nous est restituée. Et la manière dont Mitiarjuk Nappaaluk (d)écrit tout cela nous donne, à nous lectrices et lecteurs, une impression d’immédiateté, ce sentiment que les actions s’effectuent dans le présent de leur énonciation. Qu’il n’y a pas réellement de distance entre le temps de la diégèse et le temps de l’écriture. Chaque chapitre donnant lieu un flux d’actions, un flux de réel. Illustration :

« La neige est en effet très bonne et ils se mettent à découper des blocs de neige en grand nombre pour construire leur iglou. Qalingu n’a pas du tout froid en découpant les blocs : quand il en a découpé suffisamment, il met en place le premier cercle de blocs qui servira de base. Il en bouche les fissures extérieures et piétine de la neige, qu’il tasse, à la base extérieure des blocs pour les empêcher de glisser ou de pivoter. Une fois la base achevée, il découpe de nouveau blocs et construit la spirale du dôme de neige. Puis il interrompt momentanément son travail pour aller prendre le thé chez lui. Afin de pouvoir sortir de l’iglou en construction, il pratique une ouverture dans la paroi et sort couvert de neige… » (p. 94).

Ainsi la focalisation sur les activités quotidiennes du peuple Inuk prennent parfois des allures de manuel ou de mode d’emploi de survie, de même que pour ce court extrait concernant la construction d’un iglou, il en sera de même pour la chasse – omniprésente – la confection de vêtements, d’objets ou d’accessoire, etc.

Des rapports sociaux, de la violence

Il serait pourtant tout à fait faux de ne réduire Sanaaq qu’à cet aspect descriptif, nous est également montrée une organisation sociale du peuple Inuk, les rapports qu’entretiennent au quotidien ces personnages – et c’est un potin sur lequel il faut insister, car même si le texte est, comme toute œuvre littéraire, inspiré de la vie de l’autrice ; il n’en reste pas moins que Mitiarjuk Nappaaluk met en scène des personnages. Ainsi verra-t-on comment se tissent les rapports entre l’ensemble des membres de cette petite société essentiellement nomade, l’entraide, mais également les moments de brouilles qui peuvent surgir. On verra également Sanaaq refuser des prétendants, épouser un homme, Qalingu, la manière dont elle éduquera et prendra soin de ses deux enfants. La question de la violence – plus particulièrement conjugale – est évoquée, notamment lorsque Sanaaq s’enfuit avec son fils malade qu’elle refuse de confier aux Qallunaaq [littéralement : « Grands sourcils », à savoir les blancs] afin qu’il se fasse soigner. Ce qui donne lieu à une dispute entre Sanaaq et Qalingu au moment des retrouvailles.

« Il commence à frapper Sanaaq. Il lui donne des coups de poing en l’invectivant :

– Ivvilualik[2] ! Tu as complètement perdu la raison ! Dès que tu as vu que ton fils devait partir, tu es devenue une vraie furie !

– Mon fils est à la maison, rétorque Sanaaq. Je suis partie à ta recherche parce que je t’aime et voilà que lorsque je te retrouve, tu m’accuses de toutes sortes de méfaits ! (…)

Tous deux prennent alors le chemin de leur demeure, Qalingu est très malheureux d’avoir blessé sa femme. Tous deux marchent vers leur demeure mais comme Sanaaq a très mal, elle doit s’arrêter. Qalingu regrette ce qui s’est passé, mais il est toujours en colère et continue tout simplement sa route chez lui. Il abandonne sa femme pour rentrer chez lui, afin de revoir son fils. » (p. 266).

Conditions matérielles d(e l)’écriture

Nous avons le tort de bien trop n’envisager cette chose que nous nous nommons littérature seulement et uniquement par le biais des textes en eux-mêmes, par eux-mêmes sans nous soucier des conditions matérielles, sociales et historiques de leur production. Des œuvres aussi singulières que Sanaaq nous donnent justement l’occasion d’opérer un pas de côté vis-à-vis de ce rapport socialement et historiquement construit, naturalisé que nous entretenons avec la littérature. Ainsi, si on se réfère aux riches et très éclairantes préface et postface composées par Bernard Saladin d’Anglure, traducteur de cette œuvre (à qui nous devons l’existence même du livre), Sanaaq est d’abord né de la demande d’un révérend, le père Lechat, qui « confia des cahiers d’écoliers lignés en demandant [à Mitiarjuk] d’y écrire des phrases contenant le plus de mots possibles relevant de la vie quotidienne. » [préface, p. 14]. Mais loin de se contenter d’écrire un vocabulaire dans le temps libre que lui laissaient ses activités quotidienne, Mitiarjuk Napaaluk a entrepris d’écrire une histoire… Sanaaq ! Celle que nous évoquons ici. Ainsi la diversité de vocabulaire utilisé (près de trois milles termes), selon Bernard Saladin d’Anglure, s’explique dans et par cette demande. On note également un changement des thématiques abordées à partir du 38e chapitre ; en effet dans les précédents Mitiarjuk Napaaluk des sujets comme la sexualité, la violence conjugale ou même les croyances des Inuits n’étaient pas abordés, cela est dû au fait que ces épisodes ont été écrits à la demande des missionnaires. Le basculement s’opère lorsque Bernard Saladin d’Anglure demande à Mitiarjuk Napaaluk d’écrire la suite du manuscrit, cette dernière s’étant convertie au catholicisme, avait pratiqué dans ces premiers chapitres une sorte d’autocensure. Quant à ce que nous avons appelé plus haut « le flux de réel », selon Bernard Saladin d’Anglure, il découle de l’écriture syllabique utilisée par Mitiarjuk Napaaluk qui « est une véritable sténographie permettant d’écrire ainsi que l’on parle. » [postface, p. 327].

Il y aurait encore beaucoup à dire et écrire au sujet de Sanaaq, mais le mieux reste de le lire, de découvrir, par soi-même, cette œuvre qui par plusieurs aspects permet de décloisonner notre représentation du roman en particulier, de la littérature en général.

[1] Nous parlerons ici d’« activités » et non de travail, car comme l’explique si justement Philippe Descola les activités ici décrites ne sont pas (encore?) subsumées par une organisation sociale capitaliste, ni le fétichisme de la marchandise qui en découle. Voir Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Gallimard, coll. Folio Essai, p. 673.

[2] « sorte d’imprécation de colère à l’encontre de quelqu’un·e à qui l’on s’adresse, équivalente, ici, à « sois maudite ! ».

![[Chronique] Mitiarjuk Nappaaluk, Sanaaq, par Ahmed Slama](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2022/11/sanaaq-BackG.jpg)

![[Chronique] Mitiarjuk Nappaaluk, Sanaaq, par Ahmed Slama](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2022/11/band-sanaaq.jpg)