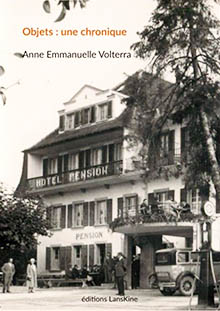

Anne Emmanuelle Volterra, Objets : une chronique, éditions LansKine, été 2024, 101 pages, 16 €, ISBN 978-2-35963-140-1.

Il se mit en tête de rédiger des notes à propos de son fils et de sa belle-fille. Cette obsession le perdit.

Celui qui se perd ainsi par l’écriture, c’est Emil G., propriétaire de l’hôtel-pension de F. de 1924 à son internement, mari d’Alida,  père de trois filles et d’un fils, Henri, atteint de la même graphomanie que son père. Les carnets d’Emil et les papiers épars d’Henri constituent la matière de ce bref mais admirable « roman », puisque telle est l’indication portée en page de titre, et dont la richesse conceptuelle défie le chroniqueur. Henri a épousé Marianne, laquelle a eu quelques années plus tard une liaison et un enfant illégitime avec « le Conseiller », membre du conseil municipal de F. La fascination – instincts d’adoration et de crainte – exercée par Marianne sur son beau-père en fait la figure centrale des carnets, commencés à F. et poursuivis à l’asile psychiatrique de Cery, chez les fous, où Marianne et Henri ont fini par faire interner Emil ; celui-ci s’est peu à peu accoutumé à l’idée d’y vivre et a collaboré docilement à son propre placement. Là, décevant les espoirs de sa famille et des médecins de le voir abandonner l’écriture, il s’y livre de manière obsessionnelle, comme si la rédaction des carnets, dans lesquels il disperse ses images dégoûtantes, les figures qui jettent l’opprobre sur [sa] famille, était indispensable à sa vie.

père de trois filles et d’un fils, Henri, atteint de la même graphomanie que son père. Les carnets d’Emil et les papiers épars d’Henri constituent la matière de ce bref mais admirable « roman », puisque telle est l’indication portée en page de titre, et dont la richesse conceptuelle défie le chroniqueur. Henri a épousé Marianne, laquelle a eu quelques années plus tard une liaison et un enfant illégitime avec « le Conseiller », membre du conseil municipal de F. La fascination – instincts d’adoration et de crainte – exercée par Marianne sur son beau-père en fait la figure centrale des carnets, commencés à F. et poursuivis à l’asile psychiatrique de Cery, chez les fous, où Marianne et Henri ont fini par faire interner Emil ; celui-ci s’est peu à peu accoutumé à l’idée d’y vivre et a collaboré docilement à son propre placement. Là, décevant les espoirs de sa famille et des médecins de le voir abandonner l’écriture, il s’y livre de manière obsessionnelle, comme si la rédaction des carnets, dans lesquels il disperse ses images dégoûtantes, les figures qui jettent l’opprobre sur [sa] famille, était indispensable à sa vie.

En 136 fragments narratifs, Anne Emmanuelle Volterra déploie la chronique de la dislocation de la famille G., marquée par l’avilissement, la violence, la perte et le déclassement induits par l’arrivée de Marianne, orpheline à la beauté animale, qui introduit la déréliction dans des existences simples et empreintes de noblesse : Alida – du germain adal, « noble ». Le récit, apparemment lâche, s’ordonne autour de plusieurs constellations, le couple Emil-Alida, celui formé à l’asile par Emil et sa garde-malade, le trio ultra-violent Henri-Marianne-le Conseiller, ainsi que la famille d’Edmond-Henri Crisinel (1897-1948), poète Vaudois homosexuel, génie, aussi sublime que misérable, suicidé en 1948 par noyade après plusieurs séjours à l’asile, dont la naissance supposée à F. rattache au réel Objets : une chronique.

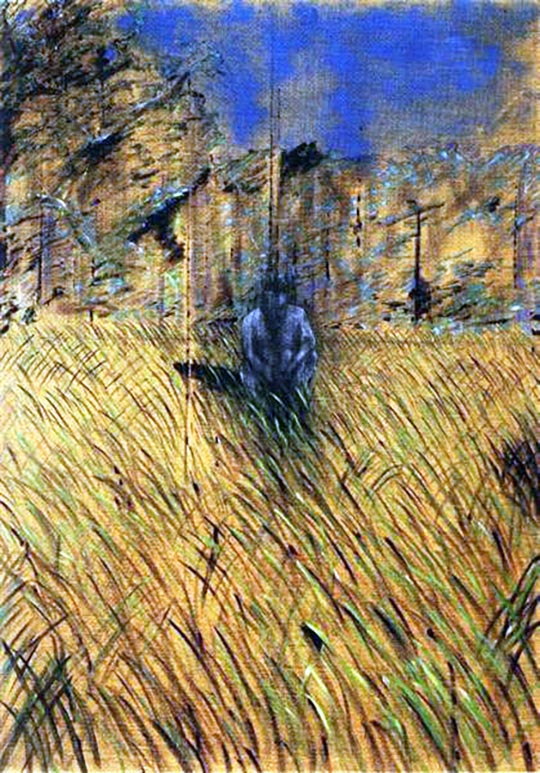

Francis Bacon, Study of a Figure in a Landscape (1952)

Cette narration prend une forme extrêmement élaborée, par laquelle le texte se rapproche mimétiquement des carnets d’un peintre et/ou d’un mystique. Le « fou littéraire » qu’est Emil G. –personnage qui pourrait appartenir au monde de Pinget comme à celui de Thomas Bernhard – cherche à décrire les êtres comme une juxtaposition et un emboîtement d’objets. Ses références constantes, placées à la suite des cellules narratives, sont Cézanne, Bacon et la littérature secondaire sur ces artistes (biographèmes, entretiens, etc.), auxquelles s’ajoutent des citations d’Eckhart et de Wittgenstein. L’objet ouvre le livre, par sa pluralité de sens (Littré). Il porte en lui les éléments du drame et expose à la finitude. Le monde apparaît à Emil G., comme à un peintre, difficile à décrire, car les objets hésitent (entre une couleur et une autre, la symétrie et la distorsion, la grossièreté et le raffinement). Assumant la proposition 6.522 du Tractatus logico-philosophicus « Il y a assurément de l’indicible. Il se montre, c’est le Mystique », il s’évertue par ailleurs à en rapporter une vision et à affranchir Dieu de sa condition d’objet.

raffinement). Assumant la proposition 6.522 du Tractatus logico-philosophicus « Il y a assurément de l’indicible. Il se montre, c’est le Mystique », il s’évertue par ailleurs à en rapporter une vision et à affranchir Dieu de sa condition d’objet.

Le récit des res gestae de la famille G. par Emil, Henri ou un narrateur indéterminé échappe ainsi à la platitude d’un rapport clinique ou policier pour atteindre à une esthétique des figures, des rapports entre ces dernières et de leurs déformations, au service de la vérité. Emil G. ne se sent capable de rien d’autre que de suivre des transformations spatiales :

Cery serait le lieu où je pourrais rétrécir jusqu’à n’être plus qu’un point de vue.

La fonction de l’écriture est de s’insinuer dans l’objet, de lui faire perdre son esthétique propre pour entrer dans celle des carnets. Qui l’accomplit intégralement s’expose, comme Emil, à épouvanter ses modèles et aux représailles en retour :

Lorsqu’elle découvrit les carnets, Marianne me reprocha d’avoir fait d’elle un personnage qui ne lui ressemblait pas. Sa rage de m’envoyer à Céry se décupla.

La violence de la réaction est d’autant plus grande que le scripteur appartient à une classe qui n’est pas censée écrire :

Marianne disait : on n’écrit pas quand on est de votre classe, en jetant les carnets par terre –

Par la rédaction obstinée des carnets, je dérobais à une classe qui n’était pas la mienne son activité de prestige. Cela me mettait au rang des malfaiteurs, des traîtres à ma propre classe. (…) Ils étaient un affront au village, aux paysans, à la famille.

On ne sort pas indemne de la lecture de ce texte éblouissant. Grâce à Anne Emmanuelle Volterra, le lecteur aura fait, pendant un moment, l’expérience rare d’appréhender le monde à la manière d’un grand peintre.

![[Chronique] François Crosnier, Figures dans un paysage (à propos de Anne Emmanuelle Volterra, Objets : une chronique)](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2025/02/Volterra_extrait_BackG.jpg)

![[Chronique] François Crosnier, Figures dans un paysage (à propos de Anne Emmanuelle Volterra, Objets : une chronique)](http://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2025/02/band-Volterra_LansKine.jpg)