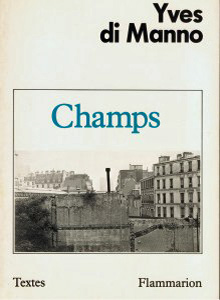

Yves di Manno, Champs, Flammarion, « Poésie », image de couverture d’après une photographie de Phong Tan, février 2014, 352 pages, 20 €.

Champs : poèmes (1975 – 1985, « élagués » pour l’édition de 2014), les premiers ajustés au format de la page, d’autres en grand écart rompant le bas de page comme césure existentielle, comme respiration en bottes de ces lieux depuis foulés et re-foulés, l’enjambement géant emblème des morts de fin violente dont nombre d’entre nous descendons : « Leurs mains se sont ouvertes / Ont lâché les fusils, se sont / Dressées avant d’être sciées / Par les rafales. // Je //// Ne crois pas qu’on s’en souvienne. »

Champs : poèmes (1975 – 1985, « élagués » pour l’édition de 2014), les premiers ajustés au format de la page, d’autres en grand écart rompant le bas de page comme césure existentielle, comme respiration en bottes de ces lieux depuis foulés et re-foulés, l’enjambement géant emblème des morts de fin violente dont nombre d’entre nous descendons : « Leurs mains se sont ouvertes / Ont lâché les fusils, se sont / Dressées avant d’être sciées / Par les rafales. // Je //// Ne crois pas qu’on s’en souvienne. »

Champs : mieux qu’arpentés, rompus en brèche quelques domaines de l’impensé.

« Nos corps de nuit / Sont transparents : / Nos corps à l’huis / Du temps, prenant / Soudain des airs / De blancs suaires. // […] Ne nous laissant / Qu’un cœur patient. » Intitulé Fêtes de la patience, celle de Rimbaud, en exergue les deux pentasyllabes qui viennent clore la Chanson de la plus haute tour mais lui en vers de quatre pieds, de dispositif en ronds d’ô ababcc bccbaa cacabb, un poème de musicalité rimbaldienne, celle du poète au seuil de son plus « vil désespoir » – sans son désespoir. Carré, carré là, non éperdu ni corps perdu. Mais le pair infiltré du neuf usage par Rimbaud de l’impair de Verlaine. D’une poésie de mémoire aussi intense que celle de l’invécu premier.

L’urgence dans un cadre, qu’éclaire l’abord de painted plates.

Essarter. Un poème inspire le souffle long qui de dizain en dizain exhalera sa monosyllabique mitraille de chute sur chute, martèlera, avancera la chute : « Lynx / Cristaux ou verre pilé. Rixe. Ville. // […] l’ourlet / d’un pantalon. Nu. Corps sur corps. // […] Les nomades / Rêvaient. Ville. Toi. Et seuls. Deux / Corps jonchaient les bris de verre. » Un poème transi(té), en transe sur image arrêtée, adressé à une femme, à bout de déboisement à nu. Friche s’affiche efficiente.

mitraille de chute sur chute, martèlera, avancera la chute : « Lynx / Cristaux ou verre pilé. Rixe. Ville. // […] l’ourlet / d’un pantalon. Nu. Corps sur corps. // […] Les nomades / Rêvaient. Ville. Toi. Et seuls. Deux / Corps jonchaient les bris de verre. » Un poème transi(té), en transe sur image arrêtée, adressé à une femme, à bout de déboisement à nu. Friche s’affiche efficiente.

« Les Fenwick hissaient / Dans la pluie sur les cargos des / Caisses vides. Deux sirènes (l’une / En bronze, au sommet d’une fontaine – et / L’autre mugissante, marquant la pause / De midi ». Au plus ouvriériste pongien d’une vie de docker, le mot prend le pas sur la chose, chariot élévateur de bris de langue, tant et tant que de page en page le dizain s’étrécit de deux vers en deux vers jusqu’au distique final.

De nonchalance serrée, un parti pris des mots. L’(im)pertinence poétique d’objet. Une vive poésie au long cours.

Un grand souffle, à notre confin des temps, celui d’une largesse qui rappelle Pound (et fait oublier son dévoiement), balaye toute notre histoire littéraire sans négliger les encoignures des portes. Cela au prisme contemporain diamanté, concassé, fenêtres grand ouvertes comme sur le bleu une tempera.

Mise en abyme – d’abîmes et de chansons.

Aux alternances de rythme qui sont le privilège de la poésie et du jazz, celui de Matisse aussi, des listes d’objets dont des rejets scindent les noms de leur tiret intempestif, celui du report initié par Tristan Corbière – laissent porter la torche sur l’« omis » plutôt que sur le décrit. « Aujourd’hui les objets sont / Insaisissables. // L’eau coule entre les doigts. » « Les / Murs (jaunes, verts) se referment. » Rarement aussi peu de réel n’a émis du réel. « Nulle hâte : nulle halte des ombres. » Appariées par un Matisse des lettres, entre « le bleu défendu / – Et l’ocre – et // Le vermeil », ce champ fait miroiter les couleurs élues, imprégnées, de l’indéfini.

Aux alternances de rythme qui sont le privilège de la poésie et du jazz, celui de Matisse aussi, des listes d’objets dont des rejets scindent les noms de leur tiret intempestif, celui du report initié par Tristan Corbière – laissent porter la torche sur l’« omis » plutôt que sur le décrit. « Aujourd’hui les objets sont / Insaisissables. // L’eau coule entre les doigts. » « Les / Murs (jaunes, verts) se referment. » Rarement aussi peu de réel n’a émis du réel. « Nulle hâte : nulle halte des ombres. » Appariées par un Matisse des lettres, entre « le bleu défendu / – Et l’ocre – et // Le vermeil », ce champ fait miroiter les couleurs élues, imprégnées, de l’indéfini.

Ce « que notre murmure remembre », mieux encore qu’un entre-deux langues est une entente cordiale à cœur, à fruit ; ce malgré « La guerre ruinant tout, deux peuples / En dépeçant un autre, oblitérant sa / Langue ». Réparatrice poésie qui pour recouvrer cette langue, à deux points sur deux points en entreprend l’escalade.

À des Fêtes de la Patience (II), la reprise du tétramètre de fonds premier, aussi musical que de l’impair, dit le bonheur d’expérience acquise (« Après la trêve / D’un autre rêve / Déjà chassé / Et enchâssé / / Dans l’autre Temps ») qu’aux enluminures du poète aient été épargnées les affres d’une saison en enfer.

Problème du roman. Insolente insolite, hachurée à mitraille, retournant comme gants de fumet ses sonnets renversés, concassant des bouts qui ne riment mais, ses notes d’un chantier (dés)enchanté, ses références au soi d’irrévérence, sa poétique étique qui encolle engramme (« J’ai quelque peine à soutenir la // Thèse, à maintenir le rythme »), reportant de bas de page en en-tête l’intitulé de ses didascalies en brisant net la tentation de l’incrémentiel – dans l’entre-deux vers laissant filtrer (« Plus d’un qui te contemple, amie / Si tu es seule. Et tu tournes la main – au // Mur offerte – et son ombre : l’effraie […] Un oiseau de haut vol […] les plumes (de l’oiseau) // À présent plantées dans un chignon, rouges ») la vivacité d’un amour, la poésie : « Huit pages / En épargneront cent. Alleluya. Nocturnes. »

ses sonnets renversés, concassant des bouts qui ne riment mais, ses notes d’un chantier (dés)enchanté, ses références au soi d’irrévérence, sa poétique étique qui encolle engramme (« J’ai quelque peine à soutenir la // Thèse, à maintenir le rythme »), reportant de bas de page en en-tête l’intitulé de ses didascalies en brisant net la tentation de l’incrémentiel – dans l’entre-deux vers laissant filtrer (« Plus d’un qui te contemple, amie / Si tu es seule. Et tu tournes la main – au // Mur offerte – et son ombre : l’effraie […] Un oiseau de haut vol […] les plumes (de l’oiseau) // À présent plantées dans un chignon, rouges ») la vivacité d’un amour, la poésie : « Huit pages / En épargneront cent. Alleluya. Nocturnes. »

1975 – 1985 : toutes les ressources de la poésie contemporaine à l’œuvre – et qui à ce jour n’ont pas pris une ride. Dans son ampleur ce renouveau imprimé dans l’histoire des lettres – et imprimant au passé récent désormais historique, à son mouvement rhétorique si convulsé soit-il, un grand coup d’obsolète – en garde l’essentiel.

« Mes mots sont ce / Qu’ils sont j’en refuse le sens. Le sens – le / Vous laisse – étant ailleurs trop pris. Le // Vide – entre ces mots – m’importe plus. » Pudique en ses provocations, essartée reboisée, fée nixe rechargée de ses ô, une poésie du vécu a su préserver, amender amortir toute l’intensité de l’invécu premier.

La plupart de ces poèmes composés avant l’âge de trente ans, et publiés derechef dans toutes leurs « approximations, stylistiques ou prosodiques », leurs « fructueuses maladresses », écrit l’auteur en note bibliographique de postface. On cherche en vain les maladresses, l’adresse est à Phong Tan.

![[Libr-retour] Yves di Manno, Champs, par CHRISTOPHE STOLOWICKI](https://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2022/01/band-Champs.jpg)