Toulouse, 27 septembre 2023.

J’ai beaucoup trop à faire avec la mauvaise fiction de ma vie. Pour pouvoir me payer le luxe d’écrire de bons romans.

Toulouse, 28 septembre 2023.

Il y a plusieurs façons de passer son trac. Plus la mienne.

Je viens donc de me laisser happer par la rediffusion en streaming & en replay d’un documentaire assez racoleur & complaisant sur Canal +. Michel Sardou, une vie en chantant. J’ai d’abord cru regarder les cinq premières minutes. Puis les dix, les quinze. J’ai pensé que j’irai faire quelques courses pour le dîner. Avant la fermeture des boutiques du quartier. J’ai commencé à grapiller n’importe quoi dans le frigo. Dans les placards. Je ne me souviens même plus. Comment et pourquoi ce bloc de foie gras. Je ne suis pas sorti. La radio, la vaisselle pas faite, la table en désordre. J’ai remis le documentaire. Cinq minutes, une chanson, et puis stop. Je savais déjà tout par cœur. Les paroles, Pierre Billon, les anecdotes, Jacques Revaux. Je souriais. Comme un imbécile. J’écrasais ma larme. Aussi. Je n’aurai jamais cru que ma mère ait su faire l’amour. « Dix ans plus tôt ». Ne m’appelez plus jamais France ! « Comme d’habitude ». J’en passe. Et des pires. C’est la bande-son de nos quarante dernières années. Une certaine idée de l’histoire sur des airs populaires. J’aurai donc aimé ça comme fou. Sous les quolibets de la troupe. Qu’est-ce que je fous. À sombrer comme ça dans une nostalgie facile. Ferai mieux de faire mon fichu plan. Pour savoir quoi dire à Sarah Chiche en animant, demain, la rencontre à la librairie Ombres Blanches sur Les Alchimies. J’ai fini, l’autre soir, ma troisième lecture de ce roman fabuleusement baroque. Un dédale à ne jamais croiser son âme. C’est à chaque relecture plus complexe. Horlogerie d’une diabolique subtilité. Je ne sais toujours pas quoi faire, quarante ans après, de cette incurable angoisse des écoliers avant un examen. Ce sentiment d’appréhension qui envahit une personne, selon le dictionnaire, avant d’affronter le public, de subir une épreuve, etc. Ce sera la fois de trop. Demain soir. Ça va bien finir par se voir. Imposteur & Cie. Je poserai des questions trop bêtes. Ou trop compliquées. Je resterai sec. Les mots en travers de la gorge. J’aurai honte. Ce désir forcené de foutre le camp. Elle me remonte de si loin. La honte. Je me répète cette formule. Prendre la poudre d’escampette. C’est une petite crise. Du calme. Ça va passer. « Dans les bals populaires », « La maladie d’amour », « En chantant ».

Pages blanches.

Ça avait débuté comme ça. Ma première dépression repérée.

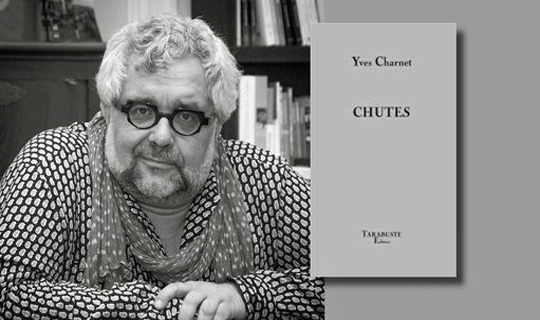

Je préparais l’agrégation. De lettres modernes. J’avais vingt-cinq ans. Un commentaire composé sur L’Éducation sentimentale. J’avais installé la petite table. Devant une des fenêtres de nos chambres de bonne. Au sixième étage du 64, avenue Ledru-Rollin. C’était encore l’automne. Déjà l’hiver. Il a de nouveau fait si chaud. Tout ce jeudi 28 septembre. C’était encore une chaleur d’été. 33° aux premiers jours de cet automne hors de son nom. J’avais pris des notes. Cahiers, feuilles volantes. J’avais souligné les phrases-clefs. Tout le bordel. Je savais tout. Sur Flaubert, sur le chapitre en question. J’avais photocopié les commentaires les plus sophistiqués. Les préfaces de Jean-Pierre Richard ; l’effet de réel selon Roland Barthes. J’avais tout ça dans ma tête. Et rien à faire. Je ne pouvais pas. Pas une ligne, une idée ; rien de rien. Marie-Pierre me demandait ce que j’avais. La (pas en corps) mère de mes deux enfants. Nous vivions ensemble depuis quatre ou cinq ans. Deux étudiants dans ces deux chambres de bonne avec vue sur l’hôpital des aveugles. Ils n’étaient pas nés. Les deux enfants. Ce serait un long détour. Une histoire compliquée. J’ai dit que je voulais me jeter par la fenêtre. Tomber par terre. Je voulais m’écraser en bas. Me réduire à rien sur le trottoir. Que c’était mort dans ma tête. Mort de chez mort. Je me souviens que mon cerveau était vide. Un lac gelé. Je le voyais s’ouvrir. Devant mes yeux. Je voyais les pages blanches de mon cerveau. Leur éblouissante illisibilité. Il n’y avait plus que des signes sclérosés. Des mots pris dans la glace. J’ai reposé mon stylo. Drapeau blanc. C’était fini. Cette écume, vierge vers. Je ne sais pas si c’est ce dimanche. Ou un autre. Que Marie-Pierre m’a conduit aux urgences à Cochin. Puis à celles de Sainte-Anne. En ce temps-là j’avais un surveillant des classes secondaires… Mauvais homme, mauvais mari, mauvais amant… Vous nous connaissez bien… Nous les artistes… Un soir on est trop gai… Un soir trop triste… J’ai dit à la blouse blanche que j’avais vu s’ouvrir mon cerveau… Des pages encore plus blanches que sa blouse, que la neige, que la porcelaine du lavabo… Salut, je suis venu vous dire salut… Entre l’alcool et les calmants… J’aurai mieux fait de les lui déboucher pour de bon… Les tubes de Michel Sardou… La blouse blanche a fini par dire à Marie-Pierre qu’elle allait rentrer chez elle sans Yves… Sans monsieur Charnet… Que j’allais rester quelques temps à Sainte-Anne… Le temps de… Après je ne me souviens plus… Le lit de fer, les perfusions, le goutte-à-goutte…

plus sophistiqués. Les préfaces de Jean-Pierre Richard ; l’effet de réel selon Roland Barthes. J’avais tout ça dans ma tête. Et rien à faire. Je ne pouvais pas. Pas une ligne, une idée ; rien de rien. Marie-Pierre me demandait ce que j’avais. La (pas en corps) mère de mes deux enfants. Nous vivions ensemble depuis quatre ou cinq ans. Deux étudiants dans ces deux chambres de bonne avec vue sur l’hôpital des aveugles. Ils n’étaient pas nés. Les deux enfants. Ce serait un long détour. Une histoire compliquée. J’ai dit que je voulais me jeter par la fenêtre. Tomber par terre. Je voulais m’écraser en bas. Me réduire à rien sur le trottoir. Que c’était mort dans ma tête. Mort de chez mort. Je me souviens que mon cerveau était vide. Un lac gelé. Je le voyais s’ouvrir. Devant mes yeux. Je voyais les pages blanches de mon cerveau. Leur éblouissante illisibilité. Il n’y avait plus que des signes sclérosés. Des mots pris dans la glace. J’ai reposé mon stylo. Drapeau blanc. C’était fini. Cette écume, vierge vers. Je ne sais pas si c’est ce dimanche. Ou un autre. Que Marie-Pierre m’a conduit aux urgences à Cochin. Puis à celles de Sainte-Anne. En ce temps-là j’avais un surveillant des classes secondaires… Mauvais homme, mauvais mari, mauvais amant… Vous nous connaissez bien… Nous les artistes… Un soir on est trop gai… Un soir trop triste… J’ai dit à la blouse blanche que j’avais vu s’ouvrir mon cerveau… Des pages encore plus blanches que sa blouse, que la neige, que la porcelaine du lavabo… Salut, je suis venu vous dire salut… Entre l’alcool et les calmants… J’aurai mieux fait de les lui déboucher pour de bon… Les tubes de Michel Sardou… La blouse blanche a fini par dire à Marie-Pierre qu’elle allait rentrer chez elle sans Yves… Sans monsieur Charnet… Que j’allais rester quelques temps à Sainte-Anne… Le temps de… Après je ne me souviens plus… Le lit de fer, les perfusions, le goutte-à-goutte…

Toulouse, 29 septembre 2023.

Continuer à vivre, oui, mais en se défenestrant de soi-même pour quelques heures.

Sarah Chiche, Les Alchimies.

Castres, 30 septembre 2023.

J’écris le Journal d’un abandon. Et d’un abandon continué.

Cette dernière formule m’est sans doute comme soufflée. Par la hantise de certains poèmes composés par James Sacré. J’entends des voix. Ce bruissement perpétuel entre mes tempes. Je feuillette un vieux livre de Cioran. Avant d’éteindre dans cette belle chambre d’hôtel. Je griffonne des notes. Sur un carnet orange. Nous avons très bien dîné avec Eugénie. Cuisine inventive de ce bistrot drôlement nommé L’artist. Je l’ai toujours trouvée moins insupportable. La vie dans les hôtels, les restaurants. Je n’aime plus que l’amitié. Les librairies, les musées, les arènes. J’étais content de ma trouvaille du jour. Cette perle, une de plus, dans Aveux & anathèmes. J’ai dû la répéter dix fois. En rigolant à Eugénie. Après tout, je n’ai pas perdu mon temps, moi aussi je me suis trémoussé, comme tout un chacun, dans cet univers aberrant.

Chapeau l’artiste !

Toulouse, 1er octobre 2023.

Mon corps est encore à Castres. Dans cette belle chambre, au troisième étage de l’hôtel Renaissance. J’y suis resté jusque vers 11 heures. Après être remonté de ce petit-déjeuner très matinal où j’étais, après Sarah Chiche, le second client. J’ai senti mon cœur d’éternel écolier se serrer. Une vingtaine de kilomètres avant Toulouse. Nous étions si bien depuis la veille. Dans les replis de cette vieille province. Après les paysages campagnards du Tarn, les constructions pavillonnaires & résidentielles commençaient d’annoncer la navrante approche d’une grande ville bruyante & polluée qu’il me semblait avoir quittée depuis plusieurs jours. Encore réfugié dans l’épaisseur de ce trop bref détour dans le temps profond. Eugénie, venue passer depuis vendredi ce week-end avec moi, me reconduisait jusqu’à Toulouse. Avant de continuer la route jusqu’à sa maison de Dordogne. Cette amie, d’une curiosité presque enfantine, est capable de faire des centaines de kilomètres. Pour voir des musiciens, une exposition, un chanteur, des corridas. Réveillé tôt, ce matin, j’avais appris, surfant sur Internet, en attendant le petit-déjeuner servi à 7 heures, le dimanche, que, après plusieurs autres agressions à l’arme blanche ces derniers jours, un jeune homme de dix-huit ans avait été, pendant la nuit, poignardé à mort, dans notre ville ros(s)e. Multiplication de tels actes de violence depuis plusieurs années dans un centre-ville où l’on sent dangereusement monter les tensions, les bouffées d’animosité, les crispations. Avant de filer prendre son train trop matinal pour Toulouse, pour ensuite attraper un TGV pour Montparnasse, Sarah m’avait soufflé, se retournant dans la salle du petit-déjeuner déserte à cette heure, que j’avais raison pour cet hôtel. Pour son charme hors du temps. Qu’on se sentait loin de tout. Si merveilleusement loin de Paris. Nous avions juste eu le temps d’échanger cinq minutes. Devant la coquille vide et fendillée de son œuf dans un coquetier bleu & quelques miettes de pain autour de sa tasse de thé. Elle m’a pudiquement confié la fatigue de cette tournée. Les dates nombreuses & rapprochées des invitations par des librairies ou par des salons du livre. Qu’elle essayait d’honorer tout ça. Très touchée, bien sûr, par l’accueil des Alchimies. Mais que ça commençait à faire beaucoup. Trop, peut-être. Que c’était un vertige parfois. Tous ces trains, ces hôtels. Qu’il ne fallait pas se plaindre. Bien sûr. Elle m’a de nouveau remercié d’être venu jusqu’à Castres. Un geste touchant de la main pour redire aurevoir en se retournant juste avant de quitter la pièce. Je restais un instant les yeux dans le vide de cette grande salle vide. En repensant à la solitude de la romancière de fond, aux premières heures de l’aube, entre une chambre & un train, pour continuer d’accompagner son livre aussi dévorant que, pour des parents épuisés, certains gamins trop remuants, comme increvables. La main est brusquement repassée dans le champ de mon regard. La clef de sa chambre restée sous la serviette blanche froissée. Nous avons souri de cet acte manqué. Dernière complicité de passage.

dans la salle du petit-déjeuner déserte à cette heure, que j’avais raison pour cet hôtel. Pour son charme hors du temps. Qu’on se sentait loin de tout. Si merveilleusement loin de Paris. Nous avions juste eu le temps d’échanger cinq minutes. Devant la coquille vide et fendillée de son œuf dans un coquetier bleu & quelques miettes de pain autour de sa tasse de thé. Elle m’a pudiquement confié la fatigue de cette tournée. Les dates nombreuses & rapprochées des invitations par des librairies ou par des salons du livre. Qu’elle essayait d’honorer tout ça. Très touchée, bien sûr, par l’accueil des Alchimies. Mais que ça commençait à faire beaucoup. Trop, peut-être. Que c’était un vertige parfois. Tous ces trains, ces hôtels. Qu’il ne fallait pas se plaindre. Bien sûr. Elle m’a de nouveau remercié d’être venu jusqu’à Castres. Un geste touchant de la main pour redire aurevoir en se retournant juste avant de quitter la pièce. Je restais un instant les yeux dans le vide de cette grande salle vide. En repensant à la solitude de la romancière de fond, aux premières heures de l’aube, entre une chambre & un train, pour continuer d’accompagner son livre aussi dévorant que, pour des parents épuisés, certains gamins trop remuants, comme increvables. La main est brusquement repassée dans le champ de mon regard. La clef de sa chambre restée sous la serviette blanche froissée. Nous avons souri de cet acte manqué. Dernière complicité de passage.

Je suis allé prendre place à l’une des nombreuses tables inoccupées. Avec nappes, tasses, serviettes, etc. La serveuse est venue demander ce que monsieur prendrait comme boisson chaude. Du café noir, beaucoup de café noir. J’avais insisté, dans notre rapide échange, pour redire à Sarah comme c’était bien. La veille, son intervention, dans cette belle salle du musée Goya. C’était profond, habité. Une sorte de palpitation dans la parole. Que j’avais même préféré ce moment à notre séance du vendredi à Ombres Blanches. Qu’elle avait admirablement parlé de la peinture notamment. Et de sa passion, née à l’adolescence, pour Goya. Sarah a paru presque surprise. Me disant qu’elle ne se rendait pas compte. C’était un bonheur rare que ces deux jours dans l’émotion d’une romancière véritablement découverte avec la bouleversante révélation des Enténébrés. Voilà déjà quatre ans de cette étrange gravitation dans laquelle nous entraînent, et presque à notre insu, les grands livres. Certaines lectures sont des coups de foudre. D’éblouissants renversements. Seules certaines pages de Barthes, Duras ou Derrida ont ainsi retenti dans mon cerveau. Rien éprouvé de tel depuis le choc de Vie secrète de Pascal Quignard au printemps de 1998. Je reprends un croissant. Avec une nouvelle tasse de café noir. Il n’y a que la serveuse & moi. Dans la salle des petits-déjeuners. L’hôtel Renaissance est complet. Silence des dormeurs dominicaux à huit heures du matin. C’est une amie aussi délicate que mystérieuse. Sarah Chiche. J’essaye de trouver la distance la plus juste. Avec la furtive intranquillité d’une présence qui m’aura tant apportée ces dernières années. J’éprouve une profonde admiraffection pour sa personne. Pour ses livres à l’écriture superbement incandescente. C’était un moment de ma vie où je n’arrivais plus du tout à lire. La parution des Enténébrés en janvier 2019. C’est un peu comme si j’avais très lentement réappris le sens de la marche. En pénétrant, pas après pas, dans cet espace romanesque terrible & sidérant. Nous vivons & mourons dans un cauchemar de Goya. Dans une peinture noire de ce visionnaire aux confins de la folie. Je n’ai peut-être jamais ressenti cette impression aussi sourdement depuis le drame de ma naissance bâtarde. Impression douloureusement ravivée par le geste si violent, cet été, des deux enfants. Je finis de boire ma troisième tasse de café. Dans une sorte d’hébétude sacrée. Je semble tenir le coup malgré tout. Sans savoir ni comment ni pourquoi. Ça reste un truc assez inexplicable. La turbulente pulsion de survivre. Elle dit qu’elle les voit comme exaltées par quelques taches rouges. Sarah Chiche les peintures pourtant si sombres de Goya.

cette étrange gravitation dans laquelle nous entraînent, et presque à notre insu, les grands livres. Certaines lectures sont des coups de foudre. D’éblouissants renversements. Seules certaines pages de Barthes, Duras ou Derrida ont ainsi retenti dans mon cerveau. Rien éprouvé de tel depuis le choc de Vie secrète de Pascal Quignard au printemps de 1998. Je reprends un croissant. Avec une nouvelle tasse de café noir. Il n’y a que la serveuse & moi. Dans la salle des petits-déjeuners. L’hôtel Renaissance est complet. Silence des dormeurs dominicaux à huit heures du matin. C’est une amie aussi délicate que mystérieuse. Sarah Chiche. J’essaye de trouver la distance la plus juste. Avec la furtive intranquillité d’une présence qui m’aura tant apportée ces dernières années. J’éprouve une profonde admiraffection pour sa personne. Pour ses livres à l’écriture superbement incandescente. C’était un moment de ma vie où je n’arrivais plus du tout à lire. La parution des Enténébrés en janvier 2019. C’est un peu comme si j’avais très lentement réappris le sens de la marche. En pénétrant, pas après pas, dans cet espace romanesque terrible & sidérant. Nous vivons & mourons dans un cauchemar de Goya. Dans une peinture noire de ce visionnaire aux confins de la folie. Je n’ai peut-être jamais ressenti cette impression aussi sourdement depuis le drame de ma naissance bâtarde. Impression douloureusement ravivée par le geste si violent, cet été, des deux enfants. Je finis de boire ma troisième tasse de café. Dans une sorte d’hébétude sacrée. Je semble tenir le coup malgré tout. Sans savoir ni comment ni pourquoi. Ça reste un truc assez inexplicable. La turbulente pulsion de survivre. Elle dit qu’elle les voit comme exaltées par quelques taches rouges. Sarah Chiche les peintures pourtant si sombres de Goya.

Toulouse, 02 octobre 2023.

Pour en arriver là… J’écoute Dalida… Sublime, forcément sublime…

Il aura fallu donc attendre le trente-deuxième… Pour ne pas fêter l’anniversaire de ma fille… La mémoire automatique de Facebook l’a fait pour moi ce matin… Toutes ces pages du deux octobre dégoulinantes d’amour fou… Je n’ai pas pu en regarder beaucoup… Ce matin avant de partir à l’École… Il y avait les courriels en retard… Comme d’habitude… Je retrouvais Ausias, Didier, Denis… Pour ce déjeuner de travail au restaurant du campus… J’avais rendez-vous ensuite avec ma nouvelle assistante… Faire le point sur les inscriptions des élèves à nos quatre workshops : arts plastiques, écriture(s), éloquence & théâtre… Je recevais Stéphane, vers 16 h 30, pour lui remettre les lettres de motivation des élèves… Et chercher, dans nos bâtiments, pas prévus pour ça, la moins mauvaise salle pour faire malgré tout du théâtre… Il ne faudrait pas oublier de passer à l’atelier de Sandrine, entre Saint-Sernin & le Capitole… Pour lui remettre, après 19 heures, les lettres de motivation pour les arts plastiques… Était-ce une journée idéale pour marcher dans la forêt… Ce premier lundi d’octobre bizarrement écrasé par un soleil de juillet… Il aurait fait jusqu’à 35,7°… Dans les Pyrénées-Atlantiques, du côté d’Orthez… Je ne compte même plus… L’air brûlant, hier à Castres, comme à Toulouse, aujourd’hui… C’est tous les jours le lundi au soleil… Pôvre Cloclo… Je regarde ma montre… Déjà 22 heures… J’avais dix ans en 1972… À la sortie de cet indémodable tube… J’avais si mal au père… Si mal au manque… Je ne pouvais savoir qu’un jour… Cinquante ans plus tard… Qu’un jour j’aurai mal d’être ce père abandonné… On dirait le titre d’une chanson de Claude François… Des paroles de Jean-Pierre Rivat sur une musique de Jean-Michel Bourtayre au milieu des années soixante-dix au siècle dernier… C’est déjà la nuit… La nuit de ce jour hors des jours… Je ne posterai pas sur ma page FB notre chanson de Serge Reggiani… Elles sont d’Eddy Marnay… Les paroles de « Ma fille »… Raymond Bernard a trouvé cette déchirante mélodie… Sous ces doigts de pianiste inspiré… C’était aussi l’arrangeur de Gilbert Bécaud… L’accompagnateur de Marlène Dietrich… On savait faire de la musique… De la musique en ce temps-là… Il devait faire si beau sur les routes… Si chaud, ce lundi au soleil… Je ne pouvais pas imaginer qu’il faudrait s’en passer aussi… De l’amour des enfants… Qu’elle serait cruelle jusqu’à ce point-là… Cette petite entreprise de démolition appelée La Vie… Les dernières heures sont les plus difficiles… Comme dans le succès du chanteur malheureux… Je ne chercherai pas pendant des heures… Dans quel nouvel étoilé fêter ça… Rien n’était trop beau pour nos moments volés… Pour épeler, dans le Guide Michelin, les années de l’imprononçable prénom… Aucune frégate ne m’envolera… Aucun wagon pour les paradis parfumés… Je l’avais trouvé dans un poème de Baudelaire… Le plus beau prénom du monde… Ils sont plus loin que l’Inde, ce soir, beaucoup plus loin,… Les violons, les chansons… Ils sont plus loin que la Chine… Les brocs de vin, les bouquets… Elle m’a quitté pour de bon… Ma fille, mon enfant… Il est vraiment brisé… Notre désaccord de guitare… Je ne lui dirai plus bonne route… Bonne route… Il a sans doute changé pour toujours de pays… Son cœur désormais plein d’une déconcertante rancœur…

Je ne l’ai vraiment pas vu venir… Ce coup de poignard dans notre passé… La chanson de Reggiani date de 1971… Notre façon d’être bons compagnons… Mes cris plaintifs ne les ranimeront pas… Les furtifs plaisirs du temps perdu à dévorer des yeux cette exquise esquisse… Nous n’irons plus cueillir le raisin… Le lundi au soleil… Je l’écoute pour rien… Pour personne ce foutu soir… C’était, bien sûr, notre chanson préférée… « Ton héritage » dans l’album La superbe, en 2009… Le clip ne paraîtra qu’en 2011… Le clip live officiel… C’étaient des mots de passe entre nous… Ces rimes sublimes de Benjamin Biolay… Je ne pensais pas qu’elles passeraient pour rien une nuit… Pour personne & pour rien… Il y a longtemps qu’elle n’a pas été aussi basse… Vraiment la marée dans ma vie… Je croyais que nous l’aimerions toujours… Le soleil sur la terrasse… Je croyais lui mettre des étoiles dans les yeux… En la conviant, les jours du temps qui tourne, dans des restaurants de folie… J’ai perdu sa trace… Du côté de la plage de la Corniche… Il va falloir faire avec… Ou plutôt sans… Je ne sais pourquoi je crois que c’est cette guerrière qui a trouvé l’idée… De déserter, sans un mot d’explication, notre hôtel du 21 juillet, la Junior Suite vue sur mer, à Sète… Je n’arrive toujours pas à comprendre comment son frère a fait pour la suivre… Dans cette désastreuse équipée par-dessus bord… J’ignore où il la trouvera… Chaque jour l’énergie, mon fils, de ne pas faire signe… Je ne sais même pas s’ils se demandent comment je le passe… Le jour de ce trente-deuxième passage… Je ne sais pas comment on peut le laisser en plan, comme ça… Son père… Je n’ai pas peur du vide… Même pas mal, mon enfant… Il n’y a même plus d’automne vermeil… Mon enfant… Et jamais rien ne se déroule comme dans mes plans… Chacun son héritage… Et je me demande si son cœur est au nord… Et toutes ces choses… Et je me demande si l’on se reverra… Dans le temps séparé… Si nous deviendrons simplement des amis… Et toutes ces choses… Ma fille a peut-être déjà oublié tout ça… Page déchiraturée… Oui, c’est moi, ce soir… Le chanteur malheureux que l’on n’écoute plus… Et j’ai le cœur presque en état d’urgence… Tous mes miroirs salis désormais par l’absence… Il est l’heure de tomber le masque… De tomber les armes… Il nous aura fallu trente-deux ans… Pour en arriver là… C’est juste une façon de hurler en dedans de soi… L’écriture… Il a sa manière de traîner tous ces chagrins… Mon cœur en soixantaine… Ma vie n’est pas vraiment ma vie… Le bonheur comme un nœud à mon mouchoir… Ils ont fait tomber un drôle de rideau… En se carapatant sans crier gare les sacripants… On voit tellement qu’elle n’y croit plus… Dalida dans ses dernières chansons… Plus rien ne remplira cette poche dans le désir… Même une salle comble… On finit par avoir honte de ses mains… En voyant que tout était mirage, ou presque… Un jour vient que c’est sans doute irréversible… Une telle envie de tirer sa révérence… Et je n’ai pas d’autre scène où mourir que mes livres… Au revoir & mercyves… Je me demande à quoi ça a bien pu servir… Tant d’amour, oui, pour en arriver là…

![[Texte] Yves Charnet, Journal de la désolitude (1)](https://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2023/10/matisse_latristesseduroi.jpg)

![[Texte] Yves Charnet, Journal de la désolitude (1)](https://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2023/10/band-matisse_latristesseduroi.jpg)