Paimpont, le 24 septembre 2024

Chère Sophie,

Voici pour moi l’occasion, grâce à la parution de trois titres en 2024, de parler un peu de ton écriture ; de tes livres ; de toncheminement. Cela m’est d’autant plus engageant que je te lis depuis ton premier livre, Le Corps saisonnier (Le Dé Bleu, 2001), sinon avant, puisqu’il me souvient d’un petit fascicule que tu m’envoyas avant d’éditer ce premier livre, dans les années 90, titré Poèmes à barbe bleue, dont déjà une écriture poignait, attachée au corps érotique.

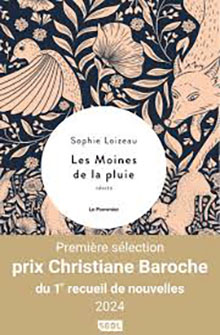

Si Les Moines de la pluie se présentent comme un ensemble de récits, j’y suis entré comme on entre dans un livre de contes étranges et fantastiques, à la fois intrigué et hésitant, attiré par je ne sais quel mystère, fasciné assurément parce qu’on se  demande vers quelle aventure on se dirige en s’enfonçant dans le livre. D’autant que ces contes se répondent un peu comme les racines des arbres qui sous terre communiquent et sont solidaires, se soutiennent et font sentir sous nos pieds une forêt qui vit. J’ai eu le sentiment d’entrer dans un livre-monde habité par un peuple qui, en liberté dans les bois, forêts et champs, tente de vivre loin des lieux habités par les hommes ; ce livre est le refuge littéraire (mais impossible) de cette population. Ici, et c’est ce qui génère mystère, l’étrangeté et le surnaturel s’entrelacent dans le récit réaliste, et opèrent des métamorphoses où la narratrice s’évertue à quitter sa domestication pour adopter une nature sauvage ; c’est un livre de contes de fantasmes féraux et de métamorphoses. Par le moyen de ce livre et la force d’une écriture rageuse, empathique et sauvage, voire assez combattive, tu transformes ton humaine nature en sauvagine figure, en bête humaine cherchant le repos dans les divers recois dont tu dis être en quête. On sent souventes fois une tentative de fusion avec les bêtes sauvages. Le motif du retrait file par tout le livre ; qui n’est pas fuite, mais avancée, et à l’instar de la faune sauvage, tu te retires dans les profondeurs de l’écriture. Il y a quelque chose de vital pour toi à t’éloigner de l’humain, « Je venais peaufiner mes conclusions : l’homme n’avait qu’à rester sagement là où il était, dans les villes, pour qu’advienne ailleurs le miracle de la vie » ; d’ailleurs, il n’y a quasi pas d’humains dans ces contes farouches. Qui sont envoûtants parce que leur écriture va chercher dans les strates civilisationnelles, archaïques et païennes des mythes. Ainsi faisant, ton livre relève d’une sorte de rite ancestral destiné à entrer en communication avec l’esprit des bêtes sauvages, à redire et nous rappeler nos origines animales (le mythe est la narration de nos origines), « il s’agit de ranimer nos anciennes paniques », écris-tu, de quoi une « énergie psychique » en émane, et le rend formidablement vivant ; cette énergie qui fait écrire. Pour en revenir à l’être humain, à l’égard duquel tu ne caches pas un haut courroux, ces contes racontent la perte du mystère naturel, « comment le monde a été modifié, enrichi ou appauvri »[i] par lui, et comment, je crois, tu cherches à retrouver ce mystère naturel. Ce livre est une tentative de te raccorder aux mythes animaux.

demande vers quelle aventure on se dirige en s’enfonçant dans le livre. D’autant que ces contes se répondent un peu comme les racines des arbres qui sous terre communiquent et sont solidaires, se soutiennent et font sentir sous nos pieds une forêt qui vit. J’ai eu le sentiment d’entrer dans un livre-monde habité par un peuple qui, en liberté dans les bois, forêts et champs, tente de vivre loin des lieux habités par les hommes ; ce livre est le refuge littéraire (mais impossible) de cette population. Ici, et c’est ce qui génère mystère, l’étrangeté et le surnaturel s’entrelacent dans le récit réaliste, et opèrent des métamorphoses où la narratrice s’évertue à quitter sa domestication pour adopter une nature sauvage ; c’est un livre de contes de fantasmes féraux et de métamorphoses. Par le moyen de ce livre et la force d’une écriture rageuse, empathique et sauvage, voire assez combattive, tu transformes ton humaine nature en sauvagine figure, en bête humaine cherchant le repos dans les divers recois dont tu dis être en quête. On sent souventes fois une tentative de fusion avec les bêtes sauvages. Le motif du retrait file par tout le livre ; qui n’est pas fuite, mais avancée, et à l’instar de la faune sauvage, tu te retires dans les profondeurs de l’écriture. Il y a quelque chose de vital pour toi à t’éloigner de l’humain, « Je venais peaufiner mes conclusions : l’homme n’avait qu’à rester sagement là où il était, dans les villes, pour qu’advienne ailleurs le miracle de la vie » ; d’ailleurs, il n’y a quasi pas d’humains dans ces contes farouches. Qui sont envoûtants parce que leur écriture va chercher dans les strates civilisationnelles, archaïques et païennes des mythes. Ainsi faisant, ton livre relève d’une sorte de rite ancestral destiné à entrer en communication avec l’esprit des bêtes sauvages, à redire et nous rappeler nos origines animales (le mythe est la narration de nos origines), « il s’agit de ranimer nos anciennes paniques », écris-tu, de quoi une « énergie psychique » en émane, et le rend formidablement vivant ; cette énergie qui fait écrire. Pour en revenir à l’être humain, à l’égard duquel tu ne caches pas un haut courroux, ces contes racontent la perte du mystère naturel, « comment le monde a été modifié, enrichi ou appauvri »[i] par lui, et comment, je crois, tu cherches à retrouver ce mystère naturel. Ce livre est une tentative de te raccorder aux mythes animaux.

Regardant ton évolution, je perçois un changement s’effectuer ; la féminité mythologique gourmande de sensations érotiques qui était la tienne à l’origine s’est transformée peu à peu en une « femmalité » inquiète, chagrinée, érémétique, qui s’est radicalisée au fil du temps, ou du moins s’est-elle rangée dans un militantisme qui te conduira vers une misanthropie (ou anthropophobie ?) dont L’île du renard polaire de To Kirsikka est la chambre d’écho. Tu effectues un déplacement d’identité en feignant de traduire la poésie d’une poète finlandaise, To Kirsikka, ce faisant, tu t’inventes une double qui te ressemble et dans laquelle concomitamment tu te retrais, une « grande femmelle misanthrope et sauvage […] confrontée à la violence du monde et contrainte à la marginalisation pour survivre » ; voilà un autoportrait à peine voilé (tu écris ailleurs, dans Les Loups (Les Loups, éd. Corti, 2019) : « La raison qui m’a conduite ici – dans les bois – est la perte/que je ressens/de moi l’usure et le chagrin/le doute »). La narratrice des Moines de la pluie a migré dans l’instance narrative qu’est cette poète finlandaise. L’âme migre de livre en livre. Ce livre, insaisissable pour raison d’hétéronymie savamment orchestrée, et formellement désorientant par la diversité des formes (vers, prose, fragments, images, couleurs, notes…), ce livre nous entraîne dans une forêt épaisse de sens et au cœur d’une foison de réflexions sur le monde d’aujourd’huy, croisant les questions animale et féministe. Il y a un socle commun à ces deux engagements qui te travaillent : celui de la blessure, « Ce que vivent/les animaux/je le vis » (et ce qui vivent les femmes, tu le vis) ; parce qu’il y a un terreau commun de souffrances entre l’animal et la femme, qui tous deux subissent l’homme dominateur. En ce sens la magnifique invention de « femmelle » allie femme et animale autant qu’il exprime une sauvagerie féroce ; cette sauvagerie est une résistance. Aussi bien dans ce livre que dans Les Moines de la pluie, l’écriture aide à tisser des liens avec la vie cosmique des animaux, avec l’âme animale peut-être ; l’anima et l’animus semblent vouloir s’accorder ; mais avec toujours une dose de bestialité et de rudesse primaire. Face à une civilisation devenue outrancièrement civilisée, l’écriture met en place des rites refondateurs et semble vouloir renouer avec ce que nous avons perdu. Y a-t-il une nostalgie originelle ? Peut-être. Déjà, dans Les Loups, tu t’indignais férocement contre la capacité humaine à détruire la beauté (la nature c’est-à-dire). Dans L’île du renard

la poésie d’une poète finlandaise, To Kirsikka, ce faisant, tu t’inventes une double qui te ressemble et dans laquelle concomitamment tu te retrais, une « grande femmelle misanthrope et sauvage […] confrontée à la violence du monde et contrainte à la marginalisation pour survivre » ; voilà un autoportrait à peine voilé (tu écris ailleurs, dans Les Loups (Les Loups, éd. Corti, 2019) : « La raison qui m’a conduite ici – dans les bois – est la perte/que je ressens/de moi l’usure et le chagrin/le doute »). La narratrice des Moines de la pluie a migré dans l’instance narrative qu’est cette poète finlandaise. L’âme migre de livre en livre. Ce livre, insaisissable pour raison d’hétéronymie savamment orchestrée, et formellement désorientant par la diversité des formes (vers, prose, fragments, images, couleurs, notes…), ce livre nous entraîne dans une forêt épaisse de sens et au cœur d’une foison de réflexions sur le monde d’aujourd’huy, croisant les questions animale et féministe. Il y a un socle commun à ces deux engagements qui te travaillent : celui de la blessure, « Ce que vivent/les animaux/je le vis » (et ce qui vivent les femmes, tu le vis) ; parce qu’il y a un terreau commun de souffrances entre l’animal et la femme, qui tous deux subissent l’homme dominateur. En ce sens la magnifique invention de « femmelle » allie femme et animale autant qu’il exprime une sauvagerie féroce ; cette sauvagerie est une résistance. Aussi bien dans ce livre que dans Les Moines de la pluie, l’écriture aide à tisser des liens avec la vie cosmique des animaux, avec l’âme animale peut-être ; l’anima et l’animus semblent vouloir s’accorder ; mais avec toujours une dose de bestialité et de rudesse primaire. Face à une civilisation devenue outrancièrement civilisée, l’écriture met en place des rites refondateurs et semble vouloir renouer avec ce que nous avons perdu. Y a-t-il une nostalgie originelle ? Peut-être. Déjà, dans Les Loups, tu t’indignais férocement contre la capacité humaine à détruire la beauté (la nature c’est-à-dire). Dans L’île du renard  polaire de To Kirsikka, c’est à vif. Bestialité du corps, animalité de l’âme, sauvagerie du comportement, femme et femelle, humaine et animale, ces fusions sont l’expression de ta métamorphose de poète s’ensauvageant devant l’espèce humaine et la fuyant (d’où mon sentiment d’anthropophobie plus que de misanthropie). Me demandant même s’il n’y a pas essai de métempsychose, si ce n’est pas une âme errante en recherche d’un corps animal qui vagabonde dans tes livres. En cela, Les Moines de la pluie et le L’île du renard de To Kirsikka sont appels sourds de liberté sauvage. Quant au renard, si présent, filant de pages en pages, il réfère, me semble-t-il, au renard-esprit de Ted Hughes, à cette présence fauve qui rappelle ce qu’on doit aux animaux ; il est notre conscience. « Je crois qu’il en va ainsi : il doit y avoir au départ une expérience, une série ou une constellation de perceptions présentant assez d’intérêt pour être ressenties par le poète avec une intensité telle qu’elle exige de lui leur transcription verbale : il est contraint à l’expression », écrivait Denise Levertov à propos de la forme organique dans La Forme organique (trad. Isabelle Py Balibar, Atelier des Brisants, 2002) ; or, ton poème, en vers ou en prose, est organique, il bouge sur la page telle la bête en forêt, tel le renard sur la page de Ted Hughes du moins ; la forme est tributaire de ta perception de l’animal ; elle est une constellation d’expériences perceptives elles-mêmes le fruit de tes retranchements et observations-écoutes dans la forêt ; c’est un transfert d’énergie ; elle est instinctive et ton poème est intuitif, insaisissable comme l’animal sauvage. « Si le poème est un animal, c’est donc au sens où il parvient à incarner dans le langage, sur une page, dans des vers, une présence sauvage, brutale et opaque, qui bouge et qui vit – plutôt qu’elle n’a de sens », ces mots de Pierre Vinclair dans Agir non agir (José Corti, 2020) résumeraient à eux seuls ta démarche d’écriture.

polaire de To Kirsikka, c’est à vif. Bestialité du corps, animalité de l’âme, sauvagerie du comportement, femme et femelle, humaine et animale, ces fusions sont l’expression de ta métamorphose de poète s’ensauvageant devant l’espèce humaine et la fuyant (d’où mon sentiment d’anthropophobie plus que de misanthropie). Me demandant même s’il n’y a pas essai de métempsychose, si ce n’est pas une âme errante en recherche d’un corps animal qui vagabonde dans tes livres. En cela, Les Moines de la pluie et le L’île du renard de To Kirsikka sont appels sourds de liberté sauvage. Quant au renard, si présent, filant de pages en pages, il réfère, me semble-t-il, au renard-esprit de Ted Hughes, à cette présence fauve qui rappelle ce qu’on doit aux animaux ; il est notre conscience. « Je crois qu’il en va ainsi : il doit y avoir au départ une expérience, une série ou une constellation de perceptions présentant assez d’intérêt pour être ressenties par le poète avec une intensité telle qu’elle exige de lui leur transcription verbale : il est contraint à l’expression », écrivait Denise Levertov à propos de la forme organique dans La Forme organique (trad. Isabelle Py Balibar, Atelier des Brisants, 2002) ; or, ton poème, en vers ou en prose, est organique, il bouge sur la page telle la bête en forêt, tel le renard sur la page de Ted Hughes du moins ; la forme est tributaire de ta perception de l’animal ; elle est une constellation d’expériences perceptives elles-mêmes le fruit de tes retranchements et observations-écoutes dans la forêt ; c’est un transfert d’énergie ; elle est instinctive et ton poème est intuitif, insaisissable comme l’animal sauvage. « Si le poème est un animal, c’est donc au sens où il parvient à incarner dans le langage, sur une page, dans des vers, une présence sauvage, brutale et opaque, qui bouge et qui vit – plutôt qu’elle n’a de sens », ces mots de Pierre Vinclair dans Agir non agir (José Corti, 2020) résumeraient à eux seuls ta démarche d’écriture.

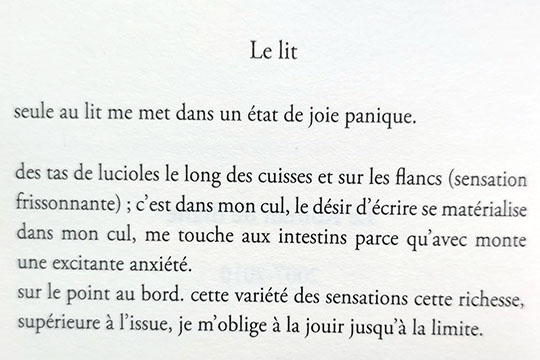

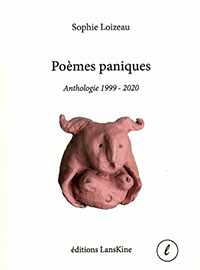

Ton anthologie personnelle, Poèmes paniques, si elle suit un parcours d’écriture, suit aussi un cheminement mental parmi un monde d’humains occupés à détruire mythes et légendes (en tant qu’habitant d’une forêt légendaire, je le vérifie quotidiennement). L’adjectif au titre bien entendu fait référence au dieu Pan que, dans cette anthologie, tu rapproches de Diane : ces deux divinités sont incarnations d’un érotisme sauvage, d’une sexualité bestiale. Il n’est pas question de peur panique, mais de joie panique, de sexualité intense et joyeuse, de lubricité bestiale et divine. Le désir d’écrire, chez toi, s’origine dans le sexe, « se matérialise dans mon cul » (Le Roman de Diane, Rehauts, 2013, repris dans Poèmes paniques), il est lié à l’excitation sexuelle, « je dois ressentir mon excitation quand j’écris ». Tu tends vigoureusement vers ce que tu appelles l’instase, « cet état de bien-être extatique intérieur, de connivence chamanique avec les esprits de la nature […] L’instase c’est la joie-source qui précède l’écriture » (« Entretien avec Aurélie Foglia », in revue Nu(e) n° 73). C’est à la joie panique de l’écriture, à quoi invite toute ton œuvre. Avec toi, si l’écriture est inspiration (état intermédiaire entre les dieux païens et les hommes), c’est parce qu’elle est avant tout énergie sexuelle, une énergie que tu attribues à ces deux divinités, Pan et Diane, dont l’esprit issu de tes lectures plane sur tes livres. Mais j’ai perçu l’ombre d’une autre divinité, celle de Fascinus, figure mythologique dont Pascal Quignard écrira : « Qu’est-ce que le Fascinus ? C’est la divinité des dieux dévêtue […] C’est la scène primitive incessante. La divinité des Grands Dieux est un coït infini » (Le Sexe et l’Effroi, Gallimard, 1994). Tu as divinisé et animalisé l’étreinte sexuelle, et cette anthologie tente de renouer avec cette dynamique qu’une certaine amertume aura pu altérer. Tu es une poète indomptable, solitaire, farouche, femme du monde profondément femelle, aimant l’homme viril, mais défiante de l’homme patriarcal (il y a une nuance de taille). Poète en quête de joie, ta poésie est faite de paganisme panthéiste (« Regarde la nature au fond des yeux, enivre-toi d’elle, de sa chair, de son encens ; seule déesse qui vaille » – in La Chambre sous le saule, PURH, 2017, repris dans Poèmes paniques), elle est une alliance de désir, de sexe et de nature. Rare œuvre sent autant le vivant et la nécessité d’être que la tienne.

joie panique, de sexualité intense et joyeuse, de lubricité bestiale et divine. Le désir d’écrire, chez toi, s’origine dans le sexe, « se matérialise dans mon cul » (Le Roman de Diane, Rehauts, 2013, repris dans Poèmes paniques), il est lié à l’excitation sexuelle, « je dois ressentir mon excitation quand j’écris ». Tu tends vigoureusement vers ce que tu appelles l’instase, « cet état de bien-être extatique intérieur, de connivence chamanique avec les esprits de la nature […] L’instase c’est la joie-source qui précède l’écriture » (« Entretien avec Aurélie Foglia », in revue Nu(e) n° 73). C’est à la joie panique de l’écriture, à quoi invite toute ton œuvre. Avec toi, si l’écriture est inspiration (état intermédiaire entre les dieux païens et les hommes), c’est parce qu’elle est avant tout énergie sexuelle, une énergie que tu attribues à ces deux divinités, Pan et Diane, dont l’esprit issu de tes lectures plane sur tes livres. Mais j’ai perçu l’ombre d’une autre divinité, celle de Fascinus, figure mythologique dont Pascal Quignard écrira : « Qu’est-ce que le Fascinus ? C’est la divinité des dieux dévêtue […] C’est la scène primitive incessante. La divinité des Grands Dieux est un coït infini » (Le Sexe et l’Effroi, Gallimard, 1994). Tu as divinisé et animalisé l’étreinte sexuelle, et cette anthologie tente de renouer avec cette dynamique qu’une certaine amertume aura pu altérer. Tu es une poète indomptable, solitaire, farouche, femme du monde profondément femelle, aimant l’homme viril, mais défiante de l’homme patriarcal (il y a une nuance de taille). Poète en quête de joie, ta poésie est faite de paganisme panthéiste (« Regarde la nature au fond des yeux, enivre-toi d’elle, de sa chair, de son encens ; seule déesse qui vaille » – in La Chambre sous le saule, PURH, 2017, repris dans Poèmes paniques), elle est une alliance de désir, de sexe et de nature. Rare œuvre sent autant le vivant et la nécessité d’être que la tienne.

Certes, on peut affirmer que ta poésie transpire l’écoféminisme, combat la domination de l’homme sur la nature et sur la femme. Néanmoins, je suis enclin à considérer que, politiquement, l’écologie est anthropocentriste, qu’elle tend au bien-être de l’humain dans un monde qui a perdu le sens de la nature, à réhabiliter la place de l’animal peut-être, mais toujours dans une perspective anthropocentriste. Si l’écoféminisme lutte contre la domination de l’homme sur la nature et sur la femme, il me semble que ton souci de la nature est viscéralement lié à celui de l’animal non humain, à sa place dans la nature et que moins te préoccupe le devenir humain. Je rapprocherais ton féminisme de celui de Marie Huot, combattant un système patriarcal opprimant et dominant pareillement femmes et animaux, un système qui leur assigne une place inférieure ; ta poésie, comme le militantisme de Marie Huot, combat un double système de domination et la hiérarchisation des êtres et des espèces plaçant le mâle au sommet de la pyramide ; ta poésie refuse cette hiérarchie non seulement entre les espèces (antispécisme), mais également à l’intérieur d’une même espèce (féminisme). Elle est un engagement dans lequel tu mets toutes tes forces animales. Elle est devenue beaucoup plus politique.

dominant pareillement femmes et animaux, un système qui leur assigne une place inférieure ; ta poésie, comme le militantisme de Marie Huot, combat un double système de domination et la hiérarchisation des êtres et des espèces plaçant le mâle au sommet de la pyramide ; ta poésie refuse cette hiérarchie non seulement entre les espèces (antispécisme), mais également à l’intérieur d’une même espèce (féminisme). Elle est un engagement dans lequel tu mets toutes tes forces animales. Elle est devenue beaucoup plus politique.

Je ne saurais dire avec justesse et exactitude cette sorte de joie communicative que provoque la lecture de tes livres, cette joie dont Deleuze disait si bien qu’elle était résistance au pouvoir, car cette joie, ta joie panique, cette source de création qu’il te faut absolument (re)trouver, elle est résistance à la domestication. Pour cela : merci.

Jean-Pascal Dubost

Sophie Loizeau, Les Moines de la pluie, éd. Le Pommier, 2024.

Sophie Loizeau, L’île du renard polaire de To Kirsikka, éd. Champ Vallon, 2024.

Sophie Loizeau, Poèmes Paniques, Lanskine, 2024.

[i] Mircea Eliade, Aspects du mythe, Folio Essais/Gallimard, 1963.

![[Correspondance littéraire] Jean-Pascal Dubost, Lettre à Sophie Loizeau sur Les Moines de la pluie, L’île du renard polaire de To Kirsikka et Poèmes Paniques](https://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2024/10/LoizeauMoinesBackG.jpg)

![[Correspondance littéraire] Jean-Pascal Dubost, Lettre à Sophie Loizeau sur Les Moines de la pluie, L’île du renard polaire de To Kirsikka et Poèmes Paniques](https://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2024/10/band-Loizeau_Dubost.jpg)