Paimpont, le 18 avril 2025

Cher Dominique,

Tu réunis en un seul livre deux livres qui se font écho, évoquant dans le premier la disparition prématurée de ton frère il y a maintenant 47 ans, et déployant, dans le second, un art poétique connecté au corps. Les deux livres se répondent ; tu es assez coutumier de ce procédé.

second, un art poétique connecté au corps. Les deux livres se répondent ; tu es assez coutumier de ce procédé.

La contrainte, tu l’as moult fois signalé, est l’énergie motrice de tes poèmes, contrainte plus ou moins dissimulée dans le flux du texte (en tout cas non point ostentatoires comme peuvent l’être celles de l’Oulipo) : elle huile discrètement la mécanique du poème, et c’est cela qu’on regarde premièrement, une mécanique folle qui s’auto-engendre, isolant par sa vitesse le poème de toute signification qui serait donnée. J’ai eu souvent l’impression, à la lecture de tes précédents ouvrages, que t’importait avant tout l’énergie d’écriture et que là était le sens premier à accorder à ton travail, l’énergie poétique : « Toute l’énergie d’écrire étant concentrée en un point, il n’y reste aucune place pour l’écriture », écris-tu dans Profil élégie1, en façon un peu provocatrice de dire que toute ton énergie va dans la contrainte, pas dans le fond. Tu signales que Fiction tombeau a été écrit en regard de Pour un tombeau d’Anatole de Stéphane Mallarmé ; de tombeau à tombeau, j’ai entendu dans le tien cet écho mallarméen :

« frère sœur

non jamais l’absent

____

ne sera moins que

que le présent — »2

D’où le mot « égal » dont je vais parler d’ici quelques lignes. Les contraintes choisies sont plusieurs, puisque, outre la contrainte fantôme de Mallarmé (contrainte palimpseste), tu uses, dans la première partie, du douzain octosyllabique (arbitrairement coupé), comme contrainte formelle d’appui, comme l’est le plus souvent dans ton  travail le poème en prose (qui est ta forme de prédilection) ; une contrainte visible conférant un rythme nerveux au poème et lui donnant l’allure amusée d’une prose coupée en vers s’adressant presque narquoisement à tout ton précédent travail en prose. Mais il me semble avoir détecté une autre contrainte, beaucoup plus discrète : en effet, par isolexisme morphologique ou écho sonore, tu fais dériver de poème en poème le mot « égal » (égale, égaux, inégal, inégaux, l’égal, égalité, inégalé, également, le signe = / légal, illégalité, mégalithe…), que tu fais apparaître en milieu de poème généralement, un peu comme le relais entre l’être absent et l’être présent, et inversement. On trouvera, je crois, sa justification dans ce vers-formule : « Deux frères dont chacun serait l’égal/de l’autre sont une ombre ». C’est la clé de ta poésie, de l’ensemble de ton œuvre : le frère mort = le frère vivant = le poème, « Tout à fait à part est le signe =/par lequel on marque une forme/d’identité ». Cette égalité est également la source de l’inégalité qui te tourmente d’être vivant : « … Tu/es à présent inférieur ou/égal à un ». Le livre tourne autour de cette inégale égalité. « Égal » est le mot-clé du livre. On se souvient alors de la dernière section de Profil élégie, « Son corps » : « Son corps est trouvé le lendemain sans vie/ou c’est alors qu’on nous dit l’avoir trouvé ». Son corps sans vie = ton corps en vie. C’est ce qui hante ton écriture. Or donc, Fiction tombeau et Ma phrase sont deux livres-frères réunis en un seul, métaphorisent formellement le cœur de l’écriture de ce livre ; même si tu écris que « Ces deux livres de poésie/ou simples notes, fusées, sont des frères qui s’ignorent », ce qui n’est pas à prendre au premier degré, évidemment. Car par empathie éternelle, ton corps de poète, le tien, porte le corps défunt. C’est le membre fantôme de toute ton œuvre, « la douleur fantôme est une sensation de douleur dans un membre amputé, bien que celui-ci ne soit plus présent », dit le corps médical, or, poétiquement parlant, c’est ce qui opère dans ton écriture. Écriture du corps pour dire la douleur fantôme. Ta phrase est comme extraite du corps, auscultée, décortiquée ; sa mécanique est décomposée pièce par pièce et mouvement par mouvement, avec une logique interne qui donne une apparence de coq-à-l’âne distant, d’ironie froide, quelque fois l’impression d’une invention frankensteinienne pour redonner vie au corps sans vie par le langage :

travail le poème en prose (qui est ta forme de prédilection) ; une contrainte visible conférant un rythme nerveux au poème et lui donnant l’allure amusée d’une prose coupée en vers s’adressant presque narquoisement à tout ton précédent travail en prose. Mais il me semble avoir détecté une autre contrainte, beaucoup plus discrète : en effet, par isolexisme morphologique ou écho sonore, tu fais dériver de poème en poème le mot « égal » (égale, égaux, inégal, inégaux, l’égal, égalité, inégalé, également, le signe = / légal, illégalité, mégalithe…), que tu fais apparaître en milieu de poème généralement, un peu comme le relais entre l’être absent et l’être présent, et inversement. On trouvera, je crois, sa justification dans ce vers-formule : « Deux frères dont chacun serait l’égal/de l’autre sont une ombre ». C’est la clé de ta poésie, de l’ensemble de ton œuvre : le frère mort = le frère vivant = le poème, « Tout à fait à part est le signe =/par lequel on marque une forme/d’identité ». Cette égalité est également la source de l’inégalité qui te tourmente d’être vivant : « … Tu/es à présent inférieur ou/égal à un ». Le livre tourne autour de cette inégale égalité. « Égal » est le mot-clé du livre. On se souvient alors de la dernière section de Profil élégie, « Son corps » : « Son corps est trouvé le lendemain sans vie/ou c’est alors qu’on nous dit l’avoir trouvé ». Son corps sans vie = ton corps en vie. C’est ce qui hante ton écriture. Or donc, Fiction tombeau et Ma phrase sont deux livres-frères réunis en un seul, métaphorisent formellement le cœur de l’écriture de ce livre ; même si tu écris que « Ces deux livres de poésie/ou simples notes, fusées, sont des frères qui s’ignorent », ce qui n’est pas à prendre au premier degré, évidemment. Car par empathie éternelle, ton corps de poète, le tien, porte le corps défunt. C’est le membre fantôme de toute ton œuvre, « la douleur fantôme est une sensation de douleur dans un membre amputé, bien que celui-ci ne soit plus présent », dit le corps médical, or, poétiquement parlant, c’est ce qui opère dans ton écriture. Écriture du corps pour dire la douleur fantôme. Ta phrase est comme extraite du corps, auscultée, décortiquée ; sa mécanique est décomposée pièce par pièce et mouvement par mouvement, avec une logique interne qui donne une apparence de coq-à-l’âne distant, d’ironie froide, quelque fois l’impression d’une invention frankensteinienne pour redonner vie au corps sans vie par le langage :

on n’estropie pas le

langage en parlant par

soi-même, on parle, la

tête est autour de l’œil

et s’emboîte au moyen

d’un tuyau dans le corps

un son sort du tuyau

par un trou, le son pas

estropié qui sort sort

autant que nécessaire

et ressort autant de

fois qu’il le faut pour le

dire et redire, le

son répète son son

en langage audible et

correctement formé

et articulé au

moyen du corps physique

et du tuyau et du

bas de la tête et de

l’œil, le tout emboîté

Ce poème de Ma phrase est un petit bijou ; Ma phrase étant une sorte de « comment j’ai écrit Fiction tombeau ».

Pour toi qui donc déclares ne pas écrire un livre sans un projet de forme-contrainte, il y a cette forme qui se glisse dans le douzain octosyllabique (du moins dans le premier livre) qu’est le tombeau, forme informe s’il en est puisque c’est moins une forme qu’un genre ; une ombre de forme peut-être. Néanmoins, si on effectue un parallèle avec le « tombeau » tel que le dessinait Mallarmé, « le minuscule tombeau, certes, de l’âme » des Divagations, il est un fait que ton livre érige une effigie du frère défunt, comme Mallarmé le fit pour son fils, la sculpte même, par petits coups de phrases brèves et de vers brefs, et avec une telle précision jouant sur le mot « égal », que cela induit qu’il ne s’agit point d’un tombeau commémoratif déplorant poétiquement (et donc un brin emphatiquement) la perte d’un proche, mais d’un tombeau qui tend à réduire la distance entre le défunt et le vivant, à dire leur profonde proximité et à faire du second le double du premier dans une stricte intimité imposée par l’obscurité du tombeau. L’un est l’autre et l’autre est l’un. Si ce livre est un minuscule tombeau de l’âme, il réussit le dessein magnifique de réunir deux âmes, à dire leur communion spirituelle. L’aspect choisi du poème, le vers, vertical, debout, contraste avec l’image du tombeau, horizontal, allongé, et révèle peut-être une tentative désespérée de redresser le mort de sa station perpétuelle. Ce livre est un refus de la mort oublieuse, une confrontation avec la mort et la perpétuation de la présence défunte dans la voix du vivant.

défunt, comme Mallarmé le fit pour son fils, la sculpte même, par petits coups de phrases brèves et de vers brefs, et avec une telle précision jouant sur le mot « égal », que cela induit qu’il ne s’agit point d’un tombeau commémoratif déplorant poétiquement (et donc un brin emphatiquement) la perte d’un proche, mais d’un tombeau qui tend à réduire la distance entre le défunt et le vivant, à dire leur profonde proximité et à faire du second le double du premier dans une stricte intimité imposée par l’obscurité du tombeau. L’un est l’autre et l’autre est l’un. Si ce livre est un minuscule tombeau de l’âme, il réussit le dessein magnifique de réunir deux âmes, à dire leur communion spirituelle. L’aspect choisi du poème, le vers, vertical, debout, contraste avec l’image du tombeau, horizontal, allongé, et révèle peut-être une tentative désespérée de redresser le mort de sa station perpétuelle. Ce livre est un refus de la mort oublieuse, une confrontation avec la mort et la perpétuation de la présence défunte dans la voix du vivant.

C’est un livre-tombeau qui ne se referme pas, parce que sa très épaisse densité empêche qu’on le referme et scelle. Chaque phrase contient plus de souvenirs que si tu avais mille ans. Il me faut l’avouer, je fus fort admiratif du mélange que tu as fait d’intensité et de densité, et n’ai pas eu envie de refermer ce livre.

1 in Profil élégie, Le Corridor Bleu, 2023

2 Stéphane Mallarmé, Pour un tombeau d’Anatole, Le Seuil, 1961

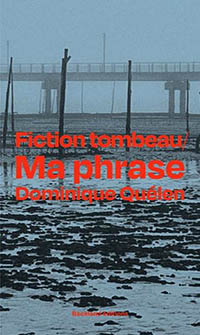

Dominique Quélen, Fiction tombeau/Ma phrase, Backlands éditions, novembre 2024, 248 pages.

![[Chronique] Jean-Pascal Dubost, Lettre à Dominique Quélen au sujet de Fiction tombeau/Ma phrase](https://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2025/05/Fiction-tombeau-BackG.jpg)

![[Chronique] Jean-Pascal Dubost, Lettre à Dominique Quélen au sujet de Fiction tombeau/Ma phrase](https://t-pas-net.com/librCritN/wp-content/uploads/2025/05/band-Fiction-tombeau.jpg)